動物病院の救急外来で多くを占めるのが「異物の誤飲・誤食」です。人間でもお子さんが電池を飲んでしまった、などと耳にすることがありますよね。犬の飼い主であれば、他人ごとではありません。犬が誤飲・誤食してしまった場合、対処方法は状況によって異なりますが、深刻なケースだと開腹手術が必要な場合もあります。

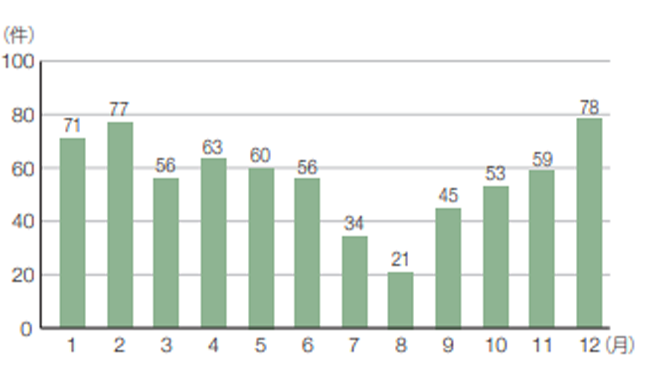

アニコムの「家庭どうぶつ白書2024」によると、犬・猫の誤飲による診療件数は、12月がもっとも多くなっています。その背景にはクリスマスや年末年始のいつもと違う環境、ツリーの飾りやプレゼントのリボンなど犬猫が興味を持ちやすいものが増えることが影響しているかもしれません。今回は犬が異物を誤飲・誤食した時に起こる症状や、対処法について解説します。

犬の誤飲・誤食とは?

犬が本来口にすべきでないものを、何らかの理由によって飲み込んでしまうことを誤飲・誤食といいます。症状やその後の影響は飲み込んだものによって大きく変わります。「いつ」「何を」「どれくらい」飲み込んだのかが重要です。

まず、異物そのものに犬にとって有毒な成分が含まれている場合があります。異物そのものが物理的に消化器機能に著しい影響を与え、犬の健康に不調をきたすこともあるかもしれません。その他にも、異物が腸でつまったり、異物が鋭利なものだと消化管に傷をつけ穴をあけてしまう可能性もあります。どのような場合でも異物誤飲・誤食は、犬は不快感を覚え、苦しい思いをし、中には命を脅かす場合もあります。

中毒症状を引き起こす場合

体に有毒な成分を飲み込んでしまった場合に、注意しなければならないのが中毒です。犬が口にすべきでない食べ物などを飲み込んだことが原因になるものを指します。

以下は、犬が食べると中毒症状を起こすものの代表例です。

■チョコレート

誤飲・誤食の中でも、とりわけチョコレートで来院するケースは多いです。チョコはカカオに含まれるテオブロミンという成分によって嘔吐や下痢、不整脈、興奮などの症状を起こし、重度の場合は昏睡状態に至ります。

アニコムの「家庭どうぶつ白書2024」によると、バレンタインのある2月、クリスマスシーズンの12月は特に注意が必要です。

※2022年度にアニコム損保のペット保険に契約した犬について、チョコレート中毒で請求のあった673件の月別の診療件数

■玉ねぎ(ねぎ類)

玉ねぎの誤食もよく起きます。玉ねぎに含まれる有機チオ硫酸化合物という成分が赤血球を破壊し、貧血を起こします。

■薬品

家族がお薬を服用していて、それを誤って飲み込んでしまうトラブルもあります。特に高齢の方が同居されている場合、お薬を飲んだつもりが床に落ちていて、それを犬が飲みこんでしまったというのを多く耳にします。心臓血管系のお薬では動悸や不整脈をはじめとした症状が生じることが考えられますし、脳神経系のお薬では意識がもうろうとするという場合もあります。人間に対する投与量は犬にとって過剰な量になりかねません。

■電池などの重金属

鉛をはじめとした重金属の中毒も存在します。重金属による中毒は、主に神経系に異常をきたすことが知られています。

【関連リンク】

家庭どうぶつ白書2024

異物が身体の中につまってしまう場合

犬は、私たちが想像もしないようなものを誤飲・誤食してしまうことがあります。飲み込んだものが小さいこともあれば、「このサイズをどうすれば誤飲・誤食できるのか?」と首をかしげたくなるような大きさの場合もあります。異物が大きいほど、消化器のどこかで行き場を失い、つまってしまいます。胃から小腸にかけては、消化管の直径が急激に小さくなるので、小腸を中心に「腸閉塞」を起こすことがあります。

腸閉塞

腸閉塞の主な症状は、激しい腹痛と嘔吐です。異物がつまってしまった部分の腸管では、血行が著しく悪化することで腸に穴が開いて「腹膜炎」を生じ、死に至る場合もあります。小型犬ではボタンやファスナーの引き手、桃の種などの大きさでも閉塞を起こしてしまうことがあります。大型犬では靴下や軍手、ボールなどの誤飲・誤食で開腹手術を行う例があります。

食道でつまることも

胃より手前の食道でも食べ物がつまってしまうことがあります。食道でつまらせてしまうもので多いのが、実はジャーキーや歯磨きガムです。しっかり噛まずに丸飲みする癖のある犬や、好奇心旺盛な子犬で多く発生します。食道でつまってしまう場合、人間でいう「のどに何かが引っかかっている状態」となります。

吐きたくても吐けない、また飲み込むこともできないので落ち着かない様子が見られるほか、頻繁にえずきが生じます。中にはよだれが増えることもあります。クリスマスの時期になるとチキンの骨を誤飲・誤食してしまう事例が増加します。加熱された骨は砕ける際に非常に鋭利になるため、腸閉塞のほか消化器損傷のリスクもあり危険です。

どんなものを誤飲・誤食すると危険?

誤飲・誤食した異物の種類によって危険度が異なります。とりわけ危険を伴うものの例を挙げます。

・鋭利なもの(消化器損傷のおそれ):画鋲、縫い針、釣り針など

・化学薬品、有毒成分などを含んでいるもの(中毒のおそれ):電池、人間が服用する薬

・消化できないと思われる大きなもの(食道あるいは腸閉塞のおそれ):桃の種、フライドチキンをはじめとした鳥の骨、キーホルダー、靴下などの衣類

・犬にとって有毒なもの:チョコレート、玉ねぎ(ねぎ類)、ブドウなど

こちらはあくまで一例です。ここで紹介したもの以外は大丈夫ということではありません。

誤飲・誤食をしてしまったら…。飼い主さんがするべきことは?

万が一犬が異物を誤飲・誤食してしまった場合、家で何ができるのか、動物病院に連れていくべきなのかという判断をする必要があります。この時に注意すべき点を解説します。

「何を」「いつ」「どれくらい」食べたのか確認

誤飲・誤食は、突然、ほんのわずかな時間で起こります。あまりに突然すぎて驚き、不安でパニックになってしまうかもしれません。この場合、まず落ち着いて、飲み込んでしまったものの材質、大きさ、数量を確認しましょう。

また、いつ異物を誤飲・誤食し、どれくらい時間が経っているか、誤飲・誤食後の様子が普段と異なるかどうか(吐き気の有無、元気の有無、震えなど)をチェックし、メモや写真、動画などで残しておくとよいでしょう。ものによっては誤飲・誤食直後に特に変わった様子が見られないことがありますが、時間が経って容態に変化が生じる可能性があります。

病院へ連れていくべきケースは?

飲み込んでしまった異物によって、重症度や不調の出方が異なります。誤飲・誤食が確実であれば、内容にかかわらず動物病院に相談しましょう。もし、誤飲・誤食したものと同じものがあれば通院時に持参しましょう。

治療法は?

獣医師は、飼い主さんから得た情報をもとに検査を行います。一般に、X線写真の撮影を行いますが、飲み込んだ異物の質によっては、写真にはっきり写らないものもあります。

異物の種類や体内にある場所によって、どのように取り出すか異なります。胃にある場合、催吐(お薬を使って吐き出させること)を行います。ただし、催吐そのものがリスクを伴う場合や、異物が鋭利で消化器を傷つける恐れのある場合、異物が大きすぎて吐かせることが適切でない場合はそれ以外の方法を考えます。胃や食道の異物を取り除く際に活躍するのが内視鏡です。内視鏡は体にメスを入れずに異物を摘出することができます。

手術するケースも

催吐や内視鏡によって異物の除去が期待できない場合は、開腹による手術を行います。内視鏡で取り除けるのは胃までで、小腸に入り込んだ異物は腸閉塞を起こす可能性が高くなります。異物が引っかかり、閉塞を生じている腸粘膜は血行が悪化しやすいため、これを長い時間放置すると腸穿孔(腸に穴が開くこと)や腹膜炎を発症する危険性があります。閉塞している場所が確定したら、速やかに手術を行い、異物を取り除きます。

治療費は?どれくらい通院が必要?

異物の摘出方法によって費用が大幅に変わります。例えば、催吐によって異物を体外に出すことができれば、麻酔を必要としないため治療費が高額になることはありません。鎮静あるいは麻酔が必要なケースでは総じて治療費が高くなります。

開腹による摘出の際は、比較的大掛かりな外科手術となります。また、これらの場合、手術後の入院が必要となるので、費用が10万円を超えることも珍しくありません。もちろん、治療費が高額になるだけでなく、異物誤飲・誤食によって犬も苦しい思いをすることを忘れてはなりません。

『みんなのどうぶつ病気大百科』によると、犬の異物誤飲・誤食における1回あたりの治療費は7,344円程度、年間通院回数は1回程度です。

病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

誤飲・誤食を防ぐには?

異物の誤飲・誤食は想像もしないような場面で発生することがありますが、起こりやすい条件も存在します。

気を付けたい犬の特徴

まず、誤飲・誤食を起こしやすい犬の条件についてご紹介します。

最も起きやすいのは1歳未満の幼犬です。好奇心が旺盛で食べ物以外も口に入れてしまうことが多い傾向があります。また、成犬でもいろいろなものを口にしてしまう癖があれば、リスクが高まります。食欲旺盛で勢いよくごはんを食べる犬の場合も注意が必要です。

飼い主側の予防策としては、散歩中に拾い食いをしないよう様子を観察し、必要に応じてコースの変更を検討する、拾い食いする可能性のある犬の場合は、散歩時に口輪を使うなどが有効です。家の中では、犬が主に生活するところにものを置きっぱなしにしない、適切な食餌量に調整する、などで予防できることがあります。また、誤って口にしてしまったときのために、「出して」「ちょうだい」などのしつけをしておくのもおすすめです。

まとめ

異物の誤飲・誤食は飼い主の注意で、ある程度予防可能です。とはいえ、常に犬の様子を観察できるわけではないので、できるだけ誤飲・誤食が起こらないような環境を整えることが最も重要かつ確実な予防策となります。

もし何らかの理由で誤飲・誤食が起きたら、まずは落ち着いて状況を把握し、そのうえで、かかりつけの動物病院に相談しましょう。獣医師は詳細な情報が得られれば、より適切な対応を行うことができます。誤飲・誤食は時間が経過してから症状が出現し悪化するケースもあるので、専門家の判断を仰ぎ深刻な問題に至らないように対処しましょう。

【関連リンク】

異物誤飲 <犬>|みんなのどうぶつ病気大百科