猫が「ハゲ」てしまうのはどうして?

ふと猫の頭を見たら、毛が抜けてハゲができていた…!なんていうことになったら、飼い主としては焦りますよね。猫がハゲてしまうのには、さまざまな原因が考えられますが、大きな要因としては皮膚病があげられるでしょう。皮膚病にはいろいろな症状、原因があるので、定期的に猫の体をよく観察して、早期発見・早期治療を心がけましょう。

猫の皮膚病の症状

被毛に覆われている猫は、その下にある「皮膚の異常」がわかりにくいものです。猫の皮膚トラブルをいち早く発見し、治療してあげるために、どんなことに気を付けておけばよいかをご紹介します。

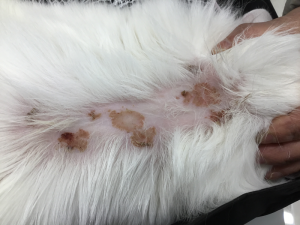

毛が抜ける

猫は換毛期などに毛が抜けることは正常ですが、どこか一部だけ皮膚が露出するほど毛が抜けている状態は、皮膚トラブルのサインかもしれません。病気によって脱毛する場所に傾向がある場合もあります。皮膚炎そのものでも、皮膚炎の痒さで掻きむしってしまうことでも、また内分泌の病気でも脱毛症状が見られます。

かさぶたができる

外傷によるかさぶた以外にも、皮膚病が原因で皮膚に炎症が起きたり、かゆみにより掻きむしってしまった結果、かさぶたができることがあります。皮膚の細菌が悪さをする「膿皮症」では、特徴的なかさぶたが見られます。

毛が脂っぽくなる

被毛を触ったときにベタベタと脂っぽい感触がする場合、皮脂の分泌異常が起きる皮膚病が原因になっているかも。その場合、体臭がきつくなるなどの症状を伴うことがあります。

かゆがる

皮膚病では、炎症にともなって強いかゆみが発生するものがあります。猫が全身を掻きむしったり、身体の一部をしきりと噛んだりなめたりする様子が見られたら皮膚病のサインかもしれません。外耳炎や耳ダニなどが原因で、耳にかゆみが生じる場合、しばしば頭を振る動作が見られます。

【関連記事】

発疹が出る

皮膚に赤みが出たり、ポツポツと発疹が見られるのも、皮膚病の症状のひとつです。

背中や首回りなどは被毛に覆われてわかりづらいかもしれませんが、かゆがっている部分があれば、毛をかき分けて皮膚を直接チェックしてみてください。一方、お腹や足の付け根、耳、顔まわりなどでは被毛が薄いため、比較的発見しやすいかもしれません。

【関連リンク】

外耳炎 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

猫の皮膚病の原因

人と同じく、猫の皮膚病が起きることにはさまざまな原因があります。いくつか代表的なものをご紹介します。

アレルギーによるもの

食物、ノミ、ハウスダスト、花粉などのアレルゲンにより、免疫機構が過剰に反応することでアレルギー性皮膚炎が発生します。

食物性アレルギーでは、皮膚(とくに顔や首の部分)のかゆみを発症し、進行すると脱毛や小さな発疹などの症状が見られます。外耳炎や下痢などの消化器症状を引き起こす場合もあります。

また、ノミアレルギーによる皮膚炎では、お腹や背中に左右対称で広い皮膚炎を起こし、強いかゆみを伴います。

菌の感染によるもの

皮膚や被毛に真菌(カビ)が感染することで起こる「皮膚真菌症」では、顔や四肢に発症することが多く、円形の脱毛がみられます。

また、フケを伴うことが多く、細菌の二次感染が起こるまでかゆみはあまりありません。免疫力が低い子猫での発症や、抵抗力が落ちているときに発症することが多い病気です。人獣共通感染症(ズーノーシス)あり、感染したどうぶつと接触することで、ヒトにも感染して皮膚炎を起こすことがあります。

【関連リンク】

皮膚真菌症<猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

人獣共通感染症(ズーノーシス)/皮膚糸状菌症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

ストレスによるもの

身体の一部を舐め続け、その場所が脱毛したり、炎症を起こす「舐性皮膚炎」は、ストレスが原因(心因性)で発症する場合があります。

引っ越しや家族が増えるなど、ストレス源に心当たりがある場合は、要注意。舐めやすい前足や後ろ足、太ももの内側などに発症しやすいとされています。

猫の舌はザラザラしているので、舐めることで毛が切れたり、皮膚を傷つけます。

また、毛玉を飲み込んでしまい、よく毛玉を吐くような症状を見せることもあります。

【関連記事】

寄生虫によるもの

・ダニ

ダニに寄生されることでも皮膚炎が起こります。屋外で感染しやすい「疥癬(かいせん)」は、非常に強いかゆみを伴うことで知られています。

皮膚の上で病変を作るのではなく、「疥癬トンネル」といって皮膚の中に潜って炎症をおこすため強烈なかゆみを引き起こします。同じく、屋外で感染しやすい「耳ダニ」は、刺したりはしませんが耳の中をこちょこちょと動き回るため、こちらも痒みや不快感を起こします。

「ツメダニ」は、かゆみがないことも多いようですが、寄生部分から大量にフケが発生するのが特徴です。

【関連記事】

【関連リンク】

ツメダニ症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

疥癬<猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

・ノミ

猫につくネコノミでは、その刺傷自体が炎症を起こして痒みを生じさせるだけでなく、ノミが吸血したときに出る唾液がアレルゲンとなり、「アレルギー性皮膚炎」を引き起こすことがあります。

アレルギー性皮膚炎を起こすかどうかは個体差があり、なかには1匹のノミが寄生しただけでも、激しい皮膚炎を起こす子もいます。

症状は、お腹や、首から背中にかけて広範囲かつ左右対称に赤いブツブツが見られ、とてもかゆがります。かゆさのあまり、皮膚をかきむしって、出血をともなうこともあります。

かかりやすい猫の種類

皮膚病の原因によって異なる

アレルギーが原因の場合は、かかりやすいかどうかは個体差によります。一方、菌の感染による「皮膚真菌症」では免疫力が弱い子猫や高齢猫、ペルシャやヒマラヤンといった長毛種で多いと言われています。いずれにしても、個体差があるので、品種・年齢問わず、まめにブラッシング等のお手入れをして、清潔に保つようにしましょう。

【関連リンク】

アレルギー性皮膚炎 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

猫の皮膚病を調べる方法

ひと口に皮膚病といっても、菌や外部寄生虫などの感染から、アレルギー性のものなど原因もさまざまですし、それにより症状も違ってきます。猫が皮膚病にかかっているかも?と疑われた場合に行われる診断法を見てみましょう。

問診

これは皮膚病に限った話ではありませんが、獣医師は診察時に問診でさまざまな質問をします。その際、診察を受けるに至った経過などをきちんと伝えることは、診断するうえで非常に重要です。

問診の際に、獣医師が重要視しているのは「かゆみの状況」です。どの部分を、どのくらい、いつからかゆがっているか、あるいはそのかゆみが増してきているか、減ってきているかなどを確認します。

さらに、外に出るのか、のら猫との接触はあるのか、同居動物はいるのか、ノミダニ予防をしているか、といった生活環境を確認します。 問診で聞かれる内容については、診察を受ける前にまとめておくとよいです。

また、脱毛や発疹など、見た目にわかる症状の場合、気づいた時点で皮膚の写真を撮っておくのもおすすめです。

外部寄生虫(ノミ・ダニ)の確認

まずもって重要なのは、ノミやダニといった外部寄生虫がいるかどうかです。しっかり予防をしており、屋内の単頭飼育であればほとんど可能性はないですが、それでも確認は重要です。

その際、ぴょんぴょん跳ねるノミが目視できることもありますし、砂つぶほどの大きさのノミの糞(黒く見えるが、元は血液のため水に溶かすと赤くなる)がぽつぽつ確認できれば、状況証拠としてノミの寄生が疑われることもあります。

皮膚や被毛の検査

病変部の直接的な確認や、細菌や真菌の培養をすることで、どのような皮膚病なのかを検査します。

アレルギー検査

アレルギーが原因で皮膚病が起きていることが疑われる場合は、何に対してアレルギーを起こしているのかを特定することが大切です。

アレルギーの原因である可能性のある食材を一切含まない食事のみを与えて症状の改善の有無を調べる「除去食試験」や、血液からアレルギーを起こしている物質を調べる「アレルギー試験」などがあります。

血液検査

皮膚に症状が現れる病気の中には、体の中の異常が原因となっているものもあります。疑われる病気によっては、他の検査と合わせ、血液検査が行われる場合があります。

猫の皮膚病の治療と注意点

前述のようなさまざまな検査の結果、かかっている皮膚病が特定できたら、しっかり治療を行いましょう。また、予防ができる病気は、日々の生活のなかに予防対策を取り入れて、「皮膚病にかからせない」状況にしてあげられるとよいですね。

まずは原因を調べる

皮膚トラブルが起きていることに気がついたら、自己判断はせず、獣医師に相談しましょう。どの皮膚病にかかっているかにより、当然治療法も違ってきます。また、進行した皮膚病のなかには、治癒に時間がかかるものもありますから、症状に気がついたら、なるべく早く診察を受けましょう。

猫の皮膚病の治療方法

アレルギーが原因:まずアレルギーの原因が何かを特定します。その原因を取り除いていくと同時に、抗ヒスタミン剤や副腎皮質ホルモン剤などを用いて症状を緩和していきます。また、減感作療法を行う場合もあります。これはアレルギーの原因を徐々に身体に入れていき、時間をかけて体に慣れさせるという治療法です。こうした治療を行うとともに飼い主側では、アレルゲンとなりうる物を猫のいる環境から取り除いていくことが大切です。

菌の感染が原因:「皮膚糸状菌症」に代表される菌が原因の場合、抗真菌薬(外用薬・内用薬)の投与が主な治療法となります。また、患部を毛刈りしたり、抗真菌薬のシャンプーを使用する「薬浴治療」をするケースもあります。

寄生虫が原因:ノミやダニといった外部寄生虫が原因となっている場合は、まずはそれらの寄生虫の駆除を行います。駆除剤には注射や内服薬があります。ダニ駆除剤はダニの卵には効果がないので、ダニの卵が孵化すると再度ダニが増えてしまうことがあります。そのため、1回目の投薬後に何日か日をあけて、2~3回の投薬を行います。

治療にかかる費用は?

アニコム損保発表の「家庭どうぶつ白書2016」によると、皮膚病にかかる1頭あたりの年間診療費は平均19,077円。

年齢別に見ると、0歳では10,787円なのに対し、10歳では24,586円と倍増しており、年と共に増加していく傾向にあることがわかりました。かかった病気の種類や治療内容、治療期間などで当然金額も変わるでしょうが、参考にしてみてください。

【関連記事】

猫との暮らしとお金についてはこちら

【参考リンク】

家庭どうぶつ白書2016「猫の診療費用と診療内容」

サプリメントは効果がある?

サプリメントはあくまで健康サポートが目的なので、日々の予防対策の一環として考えたほうがいいでしょう。サプリによっては、まったく効果がないばかりか、悪影響をおよぼすものもあります。詳しくは獣医師に相談してください。

どうすれば予防ができる?

たとえばノミやダニといった外部寄生虫が原因となっている皮膚病の場合、予防薬を定期的に投与するなどでノミ・ダニ対策を行うことが有効です。

また、予防とは違うかもしれませんが、定期的にブラッシングを行ったり、一緒にくつろいでいるときになでまわしたりマッサージを行うことは、猫の皮膚・被毛チェックにも通じます。見た目や手の感触で変化に気づくことができれば、早期発見につなげられるかもしれません。

まとめ

繰り返しになりますが、皮膚病とひと口にいっても、症状も原因もさまざまです。とくに、痛みやかゆみが生じる病気は、猫にとっても大変苦痛でしょうから、早期発見・早期診断・早期治療に努めたいものです。

病気やケガをする前に…

病気やケガは、いつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまったり、ケガをしてしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

【関連記事】

猫の外耳炎の治療法や予防法について

飼い主が知っておきたい猫に寄生するダニのこと

猫の耳掃除の正しい方法を伝授します!

猫の気持ちを知る4つの方法|鳴き声や仕草から読み取きます!

猫との暮らしとお金について

【関連リンク】

外耳炎 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

皮膚真菌症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

アレルギー性皮膚炎 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

ツメダニ症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

疥癬<猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

人獣共通感染症(ズーノーシス)/皮膚糸状菌症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

可愛い子猫との出会いをお探しならハローべいびぃへ

末永く一緒に暮らせる、大切な家族と幸せな出会いをしたいものですね。そんな出会いをお探しなら、ハローべいびぃを活用してみては?全国のペットショップから探すことができる情報サイトです。エリアや品種などの条件から簡単に検索できるので、ぜひご覧ください!

アビシニアンの子猫を探す

アメリカン・カールの子猫を探す

アメリカン・ショートヘアの子猫を探す

エキゾチック・ショートヘアの子猫を探す

エジプシャン・マウの子猫を探す

オシキャットの子猫を探す

サイベリアンの子猫を探す

シャムの子猫を探す

シャルトリューの子猫を探す

シンガプーラの子猫を探す

スコティッシュ・フォールドの子猫を探す

スノーシューの子猫を探す

スフィンクスの子猫を探す

セルカーク・レックスの子猫を探す

ソマリの子猫を探す

トイガーの子猫を探す

トンキニーズの子猫を探す

ナポレオンの子猫を探す

ノルウェージャン・フォレスト・キャットの子猫を探す

ヒマラヤンの子猫を探す

ブリティッシュ・ショートヘアーの子猫を探す

ブリティッシュ・ロングヘアの子猫を探す

ペルシャ(チンチラ)の子猫を探す

ベンガルの子猫を探す

ボンベイの子猫を探す

マンチカンの子猫を探す

ミヌエットの子猫を探す

メイン・クーンの子猫を探す

ラガマフィンの子猫を探す

ラグドールの子猫を探す

ロシアンブルーの子猫を探す

ミックスの子猫を探す