猫と日々接する中で、食後でもないのに口のにおいが気になる、いつもよだれで口のまわりや前肢の先が濡れている、最近食欲が落ちてあまり食べない、顔の周囲を触られるのを嫌がる…そんな症状が見られたら、それは歯周病のサインかもしれません。

猫に歯周病が多いとされる理由と原因

猫の歯の病気で最も多くみられるのは歯周病で、猫の歯科口腔疾患の通院理由の半数以上を占めています『アニコム家庭どうぶつ白書(2019)』。

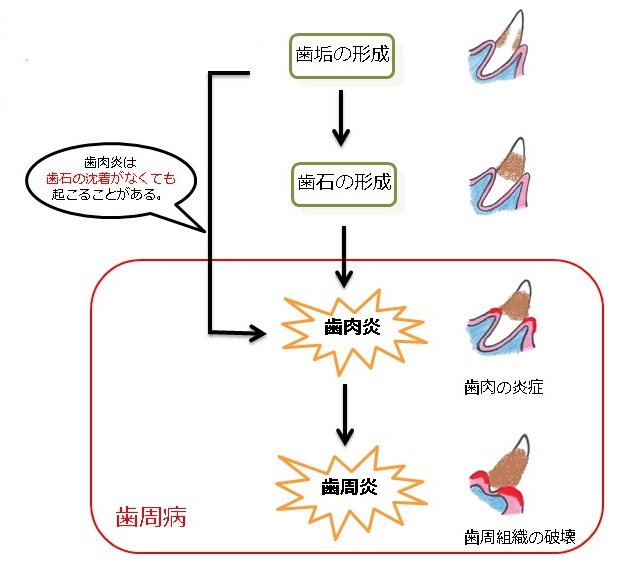

歯周病の原因は、歯に付着した細菌です。細菌やその細菌が出す毒素によって歯肉や歯周組織に炎症が起こるのです。

歯に細菌の温床となる歯垢(プラーク)や歯石が多く付着している状態や、歯石などの付着がない場合でも糖尿病などの慢性疾患や猫白血病ウイルス(FeLV)感染症や猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症などによって猫自身の免疫力が低下している状態だと、歯周病になりやすくなります。

【関連記事】

どんなときにうつる? 猫白血病ウイルス(FeLV)感染症とは

歯石がたまると猫も虫歯になるの?

猫と人では口腔内の仕組みが異なり虫歯菌が生息しにくいため、いわゆる「虫歯」になりません。理由は諸説ありますが、その他にも猫の歯の形状から汚れや最近が残りにくいなど考えられています。

しかし虫歯にならないからといって、安心はできません。しっかりとこまめなケアを心がけてあげましょう。

【関連記事】

猫って虫歯になる? ならない? 虫歯予防は?

【関連リンク】

『アニコム家庭どうぶつ白書(2019)』

歯周病(歯肉炎・歯周炎)<猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

どんどん深刻になる、猫の歯周病の怖いプロセス

歯周病は、歯肉の赤みや腫れなどの歯肉炎に始まり、徐々に症状が進行していきます。歯肉の炎症がすすむと、歯周炎を起こし、歯茎からの出血や、歯がグラグラする、抜けるなどの症状が見られます。また、強い口臭やよだれ、痛みによる食欲低下なども見られ、さらに進行すると、鼻水、くしゃみ、顔の腫れや膿が出るなどの症状が起こることもあります。

さらに、口の中だけに留まらず、炎症を起こした部位から侵入した細菌が、血流に乗って全身に運ばれ、心臓や腎臓、肝臓などで病気を引き起こす原因となる可能性があることも報告されています。

歯肉炎

歯周病の最初の段階として、歯肉炎が起こります。歯肉、いわゆる歯茎の表面の部分は、正常な状態であればきれいなピンク色をしていますが、炎症を起こすと赤みが強くなり、腫れてくることがあります。歯周病の場合、歯周ポケット(歯と歯肉の境目)に溜まった細菌などによって炎症が起こるため、歯に接している部分の歯肉に赤みがみられます。

猫の口腔内は痛みを強く感じるといわれており、歯肉炎に伴う口の痛みから猫の元気や食欲がなくなる、よだれが多くなる、口臭がきつくなるといった症状が見られることがあります。

歯周炎(歯槽膿漏/しそうのうろう)

歯肉の炎症が進むと、歯周ポケットの奥の組織である歯根膜や歯槽骨にまで炎症が波及して歯周炎を起こします。歯根膜は、歯周靭帯とも呼ばれ、歯を歯槽骨にしっかり固定している組織です。この歯根膜や歯槽骨の組織が壊れてしまうと、歯がグラグラするようになります。

それにより、歯肉からの出血や痛みを伴い、食事がほとんど摂れなくなります。元気もなくなり、顔のまわりを触られるのを嫌がるようになります。口臭やよだれなどの症状も強くなっていきます。

症状が進むと、歯の付け根の歯肉が退縮して歯の根元が露出し、さらに進行すると歯が抜け落ちてしまうこともあります。

【関連リンク】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)|みんなのどうぶつ病気大百科

外歯瘻(歯根膿瘍/しこんのうよう)

歯周炎が進行すると、歯の根(根尖)の部分に膿が溜まってしまうことがあります(歯根膿瘍)。また、細菌による炎症が周囲の顎の骨を溶かして貫通し、穴があいてしまうこともあり、口の中で歯茎に穴があく(内歯瘻/ないしろう)だけでなく、目の下の頬の皮膚に穴があくこと(外歯瘻/がいしろう)や、口と鼻の間の骨が溶けることで鼻へ貫通することもあります(口鼻瘻管/こうびろうかん)。そうなると、顔が腫れて皮膚から膿が出る、膿の混ざった鼻水やくしゃみが見られるなど、一見、歯周病が原因だとは思えない症状も起こります。

猫の歯周病、どんな症状が出る?

猫の口臭が気になるときは?

猫の口臭が、気になるほど臭く感じてきたら、上記で説明したように歯周病が進行していたり、腎不全など全身性の病気の可能性があります。まずは口の中をよく見てあげて、歯石や歯肉炎がないか、口内炎ができていないか、確認しましょう。口の中に異常が見られないのに口臭がきついという場合は、全身性の病気かもしれないので、早めに病院へ連れて行ってあげましょう。

歯周病は、治療をしないでいるとどんどん進行していいきます。猫の口は小さく、しっかり見ることは難しいのですが、口腔内のトラブルのサインに早めに気づいて、動物病院で適切な治療を受けることが大切です。すべての症状が一斉に出るわけではありませんが、歯周病がある場合に多く見られる症状をご紹介します。

口臭がきつくなる

歯周病の猫は、口の中の細菌の代謝物により、強いアンモニア臭のような口臭が感じられます。猫と接しているときや、猫が舐めた後、また猫が毛づくろいした部位のにおいなどがきつくなったように感じたら、歯石や歯肉炎などがないか、口の状態を確認してみてください。

また、歯石や明らかな歯肉炎など歯に異常がない場合でも、口内炎など口腔内の病気がある場合や、腎不全など全身性の病気がある場合に、口臭がきつくなるので、歯石がないからといって口臭をそのままにしないようにしましょう。

【関連記事】

猫の口内炎はなぜ起こる? 予防、治療方法を教えます!

歯が黄色っぽく変色する

猫はもともと滑らかで真っ白な歯をしています。しかし、歯垢や歯石の付着があると、歯の表面に薄く茶渋のようなものがついていたり、歯の付け根に薄い黄色や灰色の塊がついているようにみえます。

猫で歯石がつきやすいのは、上顎の奥歯の位置に並ぶ歯(臼歯)です。なかでも、一番大きな第3前臼歯は、唾液腺の開口部のすぐ下にあり、唾液中のカルシウムやリンなどの成分が歯垢に付着しやすいことから特に歯石がつきやすいため、よく確認するようにしましょう。

歯垢や歯石の付着だけで歯そのものの色が変色することはありませんが、重度の歯周病や歯の破折などにより歯の内部の歯髄が炎症を起こした場合には、その歯の色が全体的に薄く黒ずんでくることもあります。

歯茎が赤く腫れる

猫の歯肉は正常であればきれいなピンク色をしていますが、歯肉炎を起こすと赤みが強くなり、腫れてくることもあります。歯周病による歯肉炎は、歯周ポケットから進行していくので、とくに歯に接している部分の歯肉の色がほかの部分と比べて赤っぽく見えたり、少し腫れているように見える場合は早めに動物病院で口腔内の状態を診てもらいましょう。

よだれが多くなる、前肢の先が濡れている

猫は、犬のように平常時からたくさんよだれが出るどうぶつではありません。しかし、歯周病があると、口の中の痛みや異物感からよだれが分泌され、いつも猫の口のまわりが濡れているような状態になります。

また、その状態で猫が口元を気にして前肢で頻繁に触るようになることから、前肢の先がよだれで濡れていることが多くなります。なお、猫のよだれは、中毒などでも見られる症状です。猫がいつになく興奮していたり、急に大量のよだれが出た場合には、緊急性の高い事故や病気も疑われるので早急に動物病院を受診しましょう。

食欲低下、顔を触られるのを嫌がる

猫の口腔内は痛みを強く感じるといわれており、歯肉炎や歯周炎があるとほとんどの猫は元気や食欲がなくなります。また、口元に痛みがあるため顔や頭を触られるのを嫌がるようになることもあります。

歯茎から血や膿が出る

歯周病が進行すると、歯を歯槽骨にしっかり固定している歯根膜が炎症を起こしたり、壊れたりするため、歯の揺れが感じられます。そうなると、ものを食べた刺激で歯と歯肉の間から出血をしたり、歯周組織が化膿して、膿が出たりすることもあります。

歯がぐらぐらする、抜ける

歯周病がさらに進行して、歯根膜や歯槽骨の損傷が大きくなってくると、歯がぐらぐらしてきます。歯を覆っていた歯肉が退縮して、歯の根元が露出してくることもあり、最終的には、歯が自然に抜け落ちることもあります。

頬から膿が出る

重度の歯周病の場合、細菌による炎症が歯の根元のまわりの骨を溶かして、穴があくことがあります。口の中で歯茎に穴があく内歯瘻や、顔が腫れて、目の下の頬の皮膚に穴があいて膿が出てくる外歯瘻になることもあります。

鼻水、くしゃみ

歯槽骨の炎症が口と鼻を隔てている骨にまで波及すると、鼻腔内にも炎症が起こり、鼻水やくしゃみが出るようになります。さらに、口鼻瘻管になることもあり、そうなると膿のまざった鼻水やくしゃみなどが頻繁に見られるようになります。

【関連記事】

猫の鼻水は危ない? 猫の鼻水や、くしゃみの原因と対策を知っておこう

猫の歯周病の治療法

歯周病になってしまったら、そのまま放っておいても勝手に治ることはありません。また、進行状態によっては、歯石をとったり、抗生剤で菌を抑えたりするだけでは治すことができず、歯を抜かなければならない場合もあります。

歯石の除去

歯周病があり、歯石の付着が確認された場合は、まず歯石の除去を行います。猫の場合は、全身麻酔下での処置となります。超音波スケーラーなどを用いて、歯の表面や歯周ポケットに付着した歯石を取り除き、研磨剤を用いて歯の表面をきれいにします。

投薬

歯周病の治療では細菌の温床となる歯石を取るほかに、腫れや炎症などの症状が激しい場合は一時的に抗生剤を使って細菌を抑えることもあります。また、麻酔下でスケーリングや抜歯を行った際にも、露出した歯肉の感染防止のために抗生剤を注射したり、服用したりすることがあります。

病気や体質等で猫自身の免疫が低下して歯周病を起こしてしまっている場合は、病気の治療とともに、補助的にサプリメント等を服用したり、口腔内環境を整える乳酸菌製剤などを併用したりすることもあります。

なお、口内炎の症状が重い場合には、ステロイド剤を用いることもあります。

抜歯

歯周病によって、歯根膜が激しく損傷して歯がぐらついていたり、歯の根元が露出しているような場合には、歯石を取り除いても歯肉が元の状態に戻ることは難しいです。そればかりか歯肉が歯と接触した刺激で歯肉炎を繰り返すような状態になってしまうため、歯を抜くことが必要になります。抜歯の判断材料として、歯の根元の状態を確認するために歯科用レントゲンを用いることも多くあります。

ペット保険で歯周病は補償できる?

歯周病になってしまった場合、上記のとおり歯石の除去や必要に応じて抗生剤の投与、場合によっては抜歯を行うことになります。歯石除去や抜歯を行う際は全身麻酔や鎮静剤を用いることが多いので、費用が高額になることがあります。

ペット保険では、歯肉炎や歯周炎といった症状が出ていて、その治療を目的とした歯科治療であれば補償対象となることが多いので、ペット保険の加入によって治療費の負担を軽減することができます。ただし、歯周病を予防するために歯垢や歯石を除去する処置は、補償対象とならない場合が多いので、事前に対象・対象外の内容をよく確認しましょう。

猫の歯をケアして歯周病を予防しよう

一度、歯の周辺組織がこわれてしまうと、完全に元にはもどらないことが歯周病の怖いところです。日頃から、歯磨きなどのお手入れを行い、歯垢・歯石の付着を防ぐとともに、早めに口の中の異常を見つけてあげましょう。また、体質によっては免疫が著しく落ちないよう寒さや環境変化等のストレスに備えて体調管理をしっかりすることも重要です。

小さいうちから歯磨き習慣を

歯周病の原因となる歯垢・歯石の付着を予防するには、毎日歯磨きを行うことが理想です。猫の小さな歯を磨くなんて、できるの?!と思う方もいるでしょう。まずは口に触られることに慣れさせることから始め、慣れてきたら猫用の歯ブラシを使うようにするとよいでしょう。

小さい頃から慣れさせることが肝心ですが、成猫になってから始める場合も、まずは口に触れられることに慣れてもらうようにしましょう。

ただし、猫の性格などによっては大変難しい場合もあります。そのような場合は無理をせず、動物病院に相談をしたり、歯磨き以外のお手入れを継続して猫の口の状態を確認できる関係を維持することを重視してください。

歯磨きのやり方についてはこちらの記事に詳しく掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。

【関連記事】

猫の歯磨きのやり方、歯周病予防にも正しい方法で!

猫の歯の生え変わり・病気や予防について

歯石になる前に汚れを落とそう

猫では、歯の汚れに細菌が付着してできた歯垢が歯石に変わる期間はおよそ1週間といわれています。一度歯石になってしまうと、歯磨きでは取り除くことができなくなってしまうため、毎日の歯磨きを習慣づけましょう。毎日行うのが難しい場合は、2~3日に1回は歯磨きをすることをおすすめします。

歯磨きができない場合でも、デンタルトイ(おもちゃ)やデンタルガム、歯垢・歯石予防に着目したフードなどを取り入れて、汚れが少しでも残りにくいようにすることや、デンタルケアスプレーやデンタルジェルなどを用いて口腔内環境を整えることが大切です。

そして、こまめに口の状態をチェックして早めに異常のサインを見つけてあげましょう。それでも、歯垢・歯石がついてしまったり、口腔内の異常が疑われる症状が見られた場合には、歯周病が進行して重度になる前に動物病院を受診し、歯のお手入れの見直しや、他の病気が隠れていないか、また、全身麻酔下でのスケーリングが必要な状態なのかなどを相談するようにましょう。

病気になる前に…

新しく猫を迎えたときは、健康管理に加えて、いざというときの備えについても考えてみてはいかがでしょうか。病気やケガは、いつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまったり、ケガをしてしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

「JARVISどうぶつ医療センター Tokyo(公式サイト)」はこちら

【関連記事】

猫って虫歯になる? ならない? 虫歯予防は?

猫の歯磨きのやり方、歯周病予防にも正しい方法で!

猫の歯の生え変わり・病気や予防について

猫の鼻水は危ない? 猫の鼻水や、くしゃみの原因と対策を知っておこう

猫の口内炎はなぜ起こる? 予防、治療方法を教えます!