「胆石症」は人の病気としてもよく知られていますが、「胆泥症(たんでいしょう)」というのは聞き慣れない方も多いかもしれません。胆泥症は、その名のとおり「胆嚢」に「泥」状のものがたまってしまう病気で、犬では中高齢になると比較的多く見られます。特に症状がないことも多いため、健康診断などの超音波検査で偶然発見されることの多い病気です。軽度の場合や進行が見られない場合には治療を必要としないこともありますが、隠れた原因疾患があったり、進行によって重篤な合併症を引き起こすこともあるため、きちんと状況と経過を見ながら対処していく必要のある病気です。

胆泥症とは?どんな病気?

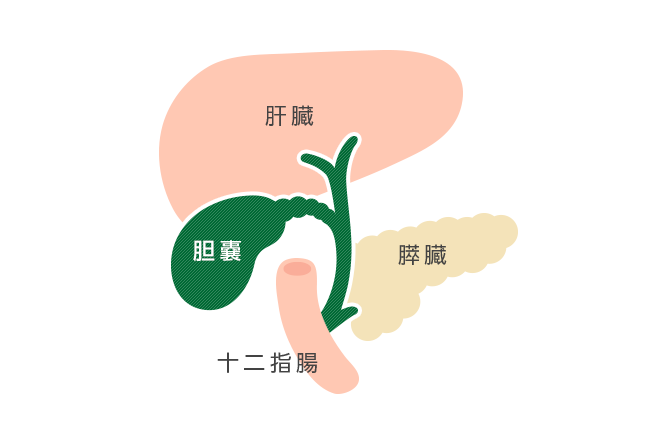

胆嚢(たんのう)は、肝臓と十二指腸をつなぐ管の途中にあり、肝臓で作られた胆汁を濃縮し一時的に貯蔵しておく袋状の臓器です。食事をとると胆嚢が収縮し、貯蔵されていた胆汁が十二指腸に排泄され、脂肪の消化を助ける働きをします。

胆汁は本来サラサラとした液状ですが、何らかの原因で胆汁の成分が変質し、泥状に変化してしまうことがあります。これが「胆泥」で、胆泥が胆嚢にたまった状態が「胆泥症」です。胆汁の成分が変質して結石状になったものは「胆石」と呼ばれますが、犬では胆石症よりも胆泥症が多く見られます。

どんな症状?

胆嚢に胆泥がたまっても、少量の場合には特に何の症状も示さないことがほとんどです。しかし健康上目立った症状はなくても、肝臓に負担がかかっていて、血液検査で肝機能を示す数値の上昇が見られることもあります。

胆泥症は、胆嚢炎や肝炎、腸炎、膵炎などに伴って起こることも多く、このような合併症がある場合には、発熱や食欲不振、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状が見られることがあります。

胆泥が胆嚢から出て、胆管の通過障害や閉塞が起こると、黄疸が出て皮膚や粘膜などが黄色くなったり、おしっこの色が濃くなり、元気や食欲がなくなります。重症の場合には胆嚢や胆管が破裂して腹膜炎を起こし、亡くなってしまうこともあります。

原因は?

胆泥症のはっきりとした原因は今のところまだわかっていませんが、加齢などにより胆嚢の収縮力が低下して胆汁の流れが滞ることや、何らかの疾患に伴って胆汁の性状が変化することがのが多いと言われています。

胆泥症は高脂血症や脂質代謝異常を持つ犬に多く見られ、また、高脂肪の食事も原因の一つではないかと言われています。血液中の脂肪分の増加は胆嚢の運動性を低下させ、胆汁の成分を変化させる可能性が指摘されています。

胆泥症の原因となる疾患としては、胆嚢炎(胆嚢の炎症)や内分泌疾患(甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症)があげられます。

胆嚢炎の主な原因は細菌感染で、腸炎や膵炎、肝炎、胆管炎などから波及して起こることがあります。胆嚢炎が起こると胆汁の性質が変化するために、胆泥ができやすくなります。また、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患は脂質代謝異常を伴うことが多く、胆汁の性状が変化するために、胆泥症になりやすいと言われています。

特に気を付けてあげたい犬種や特徴は?

ミニチュア・シュナウザー、コッカー・スパニエル、シェットランド・シープドッグなどの犬種は、遺伝的に脂質代謝異常や高脂血症が起こりやすく、胆泥症のリスクも大きいと言われています。

それ以外の犬種であっても、中高齢の犬や脂質代謝異常、高脂血症のある犬、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患を持つ犬は注意が必要です。

もしなってしまったら、治療法は?

胆泥症はほとんどの場合、腹部超音波検査で発見されます。超音波検査で胆嚢内に胆泥が認められたら、胆泥の量や胆嚢の大きさ、胆嚢壁の厚さ、胆石や胆嚢粘液嚢腫※、胆嚢炎などの合併症の有無などを精査し、胆嚢破裂や胆管閉塞などのリスクを評価します。同時に、原因となる他の疾患(肝臓の異常や脂質代謝異常、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患など)がないかを調べ、治療方針を決定します。

※胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)とは

胆嚢の粘膜が肥厚し胆嚢内にゼリー状の粘液物質が貯留する病気で、胆泥による刺激もその原因の一つと考えられています。進行すると胆管閉塞や胆嚢破裂を起こすリスクの高い病気です。

【関連リンク】

みんなのどうぶつ病気大百科 胆嚢粘液嚢腫<犬>

治療法は?

胆汁の流れをよくして胆嚢からの胆汁の排泄を促す目的で利胆剤と呼ばれる薬剤が使われます。胆汁の分泌を促進し胆汁の流れをよくする作用のあるウルソデオキシコール酸や、胆管から十二指腸への胆汁の排出を促すトレピブトンがその代表的な薬剤で、状況に応じて使用されます。

胆嚢炎や内分泌疾患(甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症など)に伴う胆泥症の場合には、原疾患の治療が必要となります。胆嚢炎は細菌感染が原因となって起こることが多いため、抗生物質や消炎剤などが使用されます。甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症には、原因や病態に応じたホルモン剤などが使用されます。

肝機能障害を伴っている場合には、肝臓を保護するための治療を同時に行います。

内科的治療を行っても胆泥症が進行している場合や、胆泥の貯留によって胆嚢が腫大したり胆嚢壁がもろく破裂しやすい状態になっている場合、胆管閉塞の危険が高い場合などには、外科的に胆嚢を切除する手術を行うこともあります。胆嚢破裂や腹膜炎を起こして全身状態が悪化してしまってからの手術はリスクが高いため、手術を行う時期については状況を見ながら十分検討した上で決定する必要があります。なお、胆嚢を切除すると、脂肪分の消化吸収に影響を及ぼす可能性はあるものの、健康上深刻な影響が出ることはないと言われています。

胆泥の貯留が軽度で他の疾患も見られず症状もない場合は、特に治療を行わないこともあります。ただし、そのような場合でもその後の経過観察をきちんと行うことが大切です。

治療中の食事の注意点

高脂肪の食事は胆泥症の原因となる可能性があり、肝臓に負担をかける場合もあります。特に、高脂血症や脂質代謝異常のある犬や肝機能障害を伴う胆泥症の犬の場合は、脂肪分を控えた食事が勧められます。脂肪分を控えた分、適切な栄養バランスでビタミンやカロリーを摂取する必要がありますので、そのような点に配慮したドッグフードや療法食を、主治医の先生と相談の上利用すると良いでしょう。

低脂肪の食材として手作り食やおやつなどによく利用される鶏むね肉やささみ、鹿肉などは、タンパク質を多く含みます。軽度の肝障害の場合には、肝細胞の再生のために良質なタンパク質を十分にとることが勧められますが、腎臓の機能が落ちている場合や、肝臓の状態によっては、タンパク質をとりすぎることで病状を悪化させる可能性もあります。

また、手作り食やおやつなどによく利用されるキャベツやブロッコリー、さつまいもなどの野菜や、りんごなどの果物は低脂肪で少量与える分には負担は少ないと考えられますが、いも類や果物は糖分を多く含むものもあり、糖分のとりすぎは胆泥症の原因となる疾患につながる可能性もあるため注意が必要です。胆泥症の進行状況や肝機能の状態、原因となっている疾患等によって適した食事は個々に異なるので、愛犬の治療中にどのような食事を与えるのが良いかは先生とよく相談しましょう。

また、現在のところ、サプリメントで胆泥症を予防、改善させる効果がはっきり証明されているものはありません。ただし、胆泥症が原因で肝臓に負担がかかっていると考えられる場合や、肝機能障害を伴う場合などは、肝細胞を保護する働きのある栄養素を積極的にとるとよい場合もあります。

このような働きが期待される成分としては、ビタミンE、亜鉛、S-アデノシルメチオニン(SAMe)、シリマリンなどがあります。肝臓を保護する目的でこのような成分を含むサプリメントを使用してみるのも一つの方法ですが、治療中に使用しても良いかは先生に確認すると良いでしょう。

治療費は?どれくらい通院が必要?

『みんなのどうぶつ病気大百科』によると、犬の胆泥症における1回あたりの治療費は8,800円程度、年間通院回数は3回程度です。

病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

予防方法は?

高カロリー、高脂肪の食べ物に注意し、栄養バランスのとれた食生活と適度な運動を心がけましょう。

胆嚢炎や内分泌疾患(甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症)など、胆泥症の原因となる疾患を早期に発見し、適切な治療を受けることも大事です。脂質代謝異常、高脂血症のある犬では特に発症が多いので、定期的な検査で経過観察を行い、必要に応じて適切な治療を受けるようにしましょう。

胆泥症は無症状のまま病状が進んでしまうことも多いので、特に気になる症状がなくても、定期的な健康診断で早期発見を心がけましょう。

まとめ

胆泥症は中高齢の犬によく見られる病気です。無症状のことも多く特に治療を必要としない場合もありますが、合併症がある場合や症状が進行している場合、重篤な症状につながることもあります。もし愛犬が胆泥症と診断されたら、原因となる疾患や合併症がないかを調べてもらい、すぐに治療を必要としない場合でも油断せず、定期的にきちんと経過観察を続けるようにしましょう。