私たち人間には血液型があります。よく知られているのはABO式血液型やRh式血液型で、輸血を行う時にはとても重要になってきます。人間とは分類が異なりますが、犬にも同じように血液型があります。犬も事故や病気に伴って輸血が必要になることがあり、血液型はとても重要です。今回は、犬の血液型について知っておきたいことを紹介します。

犬の血液型とは?種類はどのくらいある?

血液型って何?

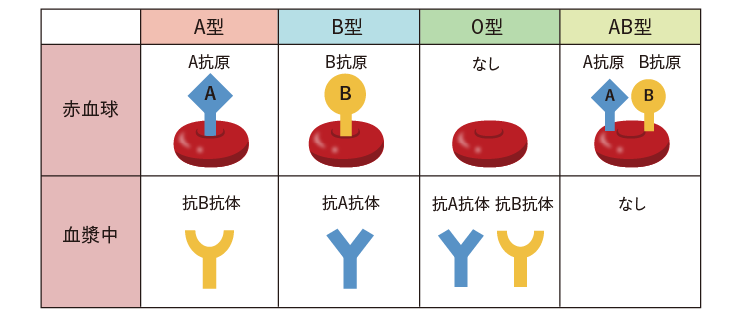

血液型は、血球の表面にある物質(抗原)の種類や有無によって、血液のタイプを分類したものです。人のABO式血液型は、赤血球の表面にある糖鎖という物質の種類で決まり、A抗原をもつものがA型、B抗原を持つものがB型、A抗原、B抗原の両方を持つものがAB型、両方持たないものがO型、と分類されます。

また、Rh式血液型は、赤血球の表面にある一種のタンパク質(D抗原)を持つものがRh(+)、持たないものがRh(-)と分類されます。人の血液型としては他にもさまざまな分類がありますが、輸血をする時に重要になるのがABO式血液型とRh式血液型のため、一般的によく知られています。

A型の人は血漿(けっしょう。血液の液体成分)中にB抗原を持つ赤血球を攻撃する「抗B抗体」を、B型の人は血漿中にA抗原を持つ赤血球を攻撃する「抗A抗体」を持っています。そのため、A型の人にB型の赤血球を輸血したり、B型の人にA型の赤血球を輸血すると、血漿中の抗体が輸血された赤血球を攻撃して、溶血などの副反応が起こってしまいます。

また、O型の人は血漿中に「抗A抗体」と「抗B抗体」の両方を持っていて、AB型の人はどちらも持っていません。そのため、O型の人にはA抗原もB抗原も持たないO型の赤血球しか輸血することができず、AB型の人には、すべての血液型の赤血球を輸血することができます。(*赤血球の輸血の場合は上記のようになりますが、大量の全血輸血や血漿輸血の場合には提供する血液の血漿中の抗体が問題となります。)

このように、輸血する時には血液型を調べて適合する血液を輸血することがとても重要です。ABO式血液型とRh式血液型は赤血球表面の抗原によって分類されたものですが、白血球にも型(HLA:Human Leukocyte Antigen/ヒト白血球抗原)があり、臓器移植や血小板輸血の際にはこちらも重要になります。

犬の血液型とは?

人とは分類が異なりますが、犬にも血液型があります。犬の血液型を特徴づける物質は現在13種類以上が知られていて、現在も研究が続いています。現在のところ、国際的に認められている犬の血液型は、DEA(Dog Erythrocyte Antigen/犬赤血球抗原)の型により分類されたもので、DEA1.1、1.2、3、4、5、6、7、8の8種類と言われています。

それぞれのDEAの型を持っているか(+)持っていないか(-)で血液型が表されます。つまりDEA1.1を持っている犬の血液型はDEA1.1(+)、持っていない犬の血液型はDEA1.1(-)と表され、8種類それぞれを(+)か(-)で表します。

通常、1頭の犬が複数のDEAの型を持っていますので、犬の血液型を表そうとすると、【DEA1.1(+)、DEA 1.2(-)、DEA 3(-)、DEA 4(+)、・・・】のようにとても複雑なことになってしまいますが、実際は、すべてのDEAの型を調べることは一般的ではなく、また現在のところ臨床的にもすべてを調べて知っておく必要性は少ないと考えられています。

DEAのそれぞれの型の保有率は、犬全体で見るとDEA1.1、4、6、7を持っている割合が高いようですが、犬種によっても保有率に差があることが知られています。また、同じ犬種でも国や地域によって保有率が異なることも示唆されています。

また、この8種類の血液型以外にも、DEA1.3やDEA 9~13、Dal、Kai1、Kai2などの血液型があることが知られていて、現在も研究が続いています。

性格との関係は?

人の場合、A型の人は几帳面、B型の人はマイペース、O型の人はおおらかな性格、など、血液型によって性格の傾向が違うことがよく言われます。犬も同じように血液型によって性格が異なるか、については、はっきりわかっていない、というのが現状のようです。

犬の血液型はとても複雑で、人のABO式血液型のように4通りに分けられるわけではなく、非常にたくさんのパターンがあるので、傾向を分析すること自体とても大変です。そもそも、犬の性格は犬種のもつ特性や、生まれ育った環境、しつけ、生活習慣などの影響によって大きく変わってくるので、もし仮に血液型と性格に何らかの関係があったとしても、血液型だけで犬の性格を特徴づけるのは難しいでしょう。

なお、人の血液型と性格との因果関係も、今のところ科学的に証明されてはおらず、逆に関連性はないと結論付けている論文もあるようですが、きちんとした結論は未だ出ていないようです。理論的には、血液型を決める遺伝子と同じ染色体上の近い位置に、性格形成に大きく関わるような遺伝情報を持つ遺伝子があれば、血液型と性格が関連して子孫に伝わっていくというような可能性もあると言われますが、現在に至ってもそのような事実は確認されていないようです。犬に関しても同じです。

また、人は血液型によっていろいろな疾患の発症リスクに差があることを示す研究も進んでいますが、犬では現在のところ血液型と疾患の関連性についてもわかってはいません。

血液型を知るメリットは?

それでは、犬の血液型を知っておくことにはどんなメリットがあるのでしょうか。

①血液型を知っておくことでいざという時に安全に輸血を受けることができる

犬も、事故などの外傷で大量出血した場合や、さまざまな疾患に伴って輸血が必要になることがあります。安全な輸血を行うためには、人と同じように犬でも血液型が重要になってきます。たくさんある犬の血液型の中で特に重要なのが、DEA1.1です。

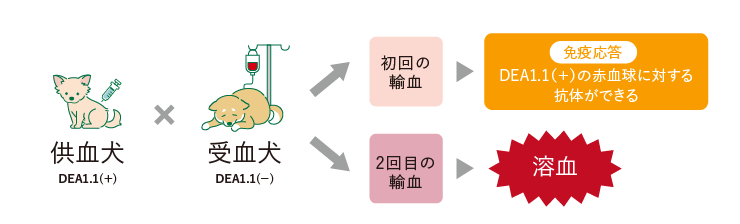

DEA1.1は強い免疫反応を起こす性質があるためです。DEA1.1を持っていない犬(DEA1.1(-))の血液はDEA1.1(-)の犬にもDEA1.1(+)の犬にも輸血することができます。一方、DEA1.1(+)の血液は、同じDEA1.1(+)の犬には安全に輸血することができますが、DEA1.1(-)の犬に輸血することはリスクを伴います。

| 供血犬 | 受血犬 | 輸血の可否(*) |

| DEA1.1(-) | DEA1.1(+) | 可 |

| DEA1.1(-) | DEA1.1(-) | 可 |

| DEA1.1(+) | DEA1.1(+) | 可 |

| DEA1.1(+) | DEA1.1(-) | 初回は可、2回目以降溶血の可能性 |

(*)実際に輸血を行うかどうかは血液型だけではなく交差適合試験(クロスマッチテスト)の結果と合わせて判断します。

通常、初めての輸血の際は、血液型が違っていても問題になることは多くありません。これは、人のABO式血液型の場合と違って、犬が自分の持っていないDEAの型を攻撃する物質(抗体)をもともとは持っていないためです。しかし、DEA1.1(-)の犬にDEA1.1(+)の犬の血液を輸血すると、DEA1.1(-)の犬の体内で免疫応答が起こり、DEA1.1(+)の赤血球を攻撃する物質(抗体)ができます。そして、2回目にDEA1.1(+)の犬の血液を輸血した時に、抗体がDEA1.1(+)の赤血球を攻撃して、溶血反応が起こってしまいます。

なお、DEA1.1(-)の犬が妊娠中で胎児がDEA1.1(+)だった場合、すでに体内で免疫応答が起こって抗体が作られている可能性があるため、DEA1.1(+)の血液を輸血すると初回であっても溶血反応が起きる可能性があります。

このようなことから、リスクを最小限にするためには、輸血の前にはDEA1.1の血液型を判定し、慎重に供血犬を選ぶ必要があります。現在のところ、一般的に輸血前に動物病院で調べる血液型はDEA1.1だけですが、実際には、DEA1.1以外の血液型の不適合によって副反応が起こる可能性もあります。

そのため、動物病院で輸血を行う時は、事前にDEA1.1の判定と合わせて交差適合試験(クロスマッチテスト)を行います。これは供血犬と受血犬の血液を混合して免疫反応が起こらないかどうかを調べるもので、DEA1.1以外にも血液型の不適合によって溶血などの副反応が起こる可能性があるかどうかが判定されます。

DEA1.1以外で輸血の際に問題となる血液型として近年注目されているのが、Dalという血液型です。DalはDEAと同じように犬の赤血球上にある抗原の一つです。Dalを持っている割合は犬種によって傾向が分かれることが知られています。ゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーなど供血犬になりやすい大型犬の多くがDalを持っていて(Dal(+))、一方、シー・ズーは半数程度がDalを持っていない(Dal(-))と言われています。

DEA1.1の場合と同じように、Dal(-)の犬は、もともとはDal(+)の赤血球に対する抗体を持っていないので、初回の輸血で問題が起こることはほとんどありませんが、2回目以降の輸血では溶血などの副反応が起こる可能性が高くなります。そのためシー・ズーなどDal(-)の多い犬種で複数回輸血が必要な場合は注意が必要だと言われています。現在のところまだ日本ではDalの有無を簡単に検査できる状況にはありませんが、今後の研究、開発が期待されます。

②供血犬として他の犬の役に立つことができる

人では、献血により血液を集めて保管し、必要な医療機関に届ける仕組みがあり、いざという時に迅速に輸血が行える体制が整っています。しかし、どうぶつの場合は、現在のところ日本ではそのような大規模な体制は確立していません。

犬や猫で輸血が必要になった時は、動物病院で飼育されている供血犬、供血猫から採血したり 、あるいは飼い主さん自身が供血犬、供血猫を探して輸血を行うことが多いのが現状です。動物病院や獣医師会によっては、あらかじめ飼い主さんに呼びかけて、緊急に輸血が必要になった時の供血犬、供血猫として登録してもらう仕組みを作っているところが少しずつ増えてきています。

供血犬となるためには、年齢や健康状態、体の大きさ、各種予防の有無、妊娠や出産経験の有無などの条件をクリアしていると共に、DEA1.1の血液型の判定が必要となります。血液型がDEA1.1(-)の犬は供血できる範囲が広いため、供血犬として適しています。DEA1.1(+)の犬も、同じDEA1.1(+)の犬には供血できる可能性が高いです。特に大型犬は小型犬と比べると一度に採血できる量も多いので、供血犬として登録するとたくさんの犬の命を救ってあげることができる可能性があります。

③交配する場合、新生児溶血が起こるのを予防することができる

父犬と母犬の血液型が異なることで、生まれたばかりの子犬が「新生児溶血」を起こすことがあります。父犬がDEA1.1(+)、母犬がDEA1.1(-)の場合、生まれてくる子犬の血液型はDEA1.1(+)になりますが、母犬が何らかの理由でDEA1.1(+)に対する抗体を持っている場合、子犬が母犬の初乳を飲むことでDEA1.1(+)に対する抗体が子犬の体内に吸収され、その抗体が子犬の赤血球を攻撃して溶血が起こります。

これを防ぐためには、交配を行う前に父犬と母犬の血液型を調べ、父犬がDEA1.1(+)、母犬がDEA1.1(-)となるような組み合わせの交配は避けた方がよいでしょう。また、もしこの組み合わせで出産した場合には、子犬には初乳を飲ませず、人口哺乳で育てるという方法で予防することもできます。

血液型の判定方法は?

現在日本で一般的に行われている犬の血液型の検査は、DEA1.1の有無を調べるもので、動物病院内で検査できる検査キットを使う方法と、検査会社に外注で出す方法とがあります。いずれも少量の血液を採取することで検査が可能で、犬に大きな負担をかけることなく調べることができます。

他の血液型については、現在のところDEA1.1のように簡単に調べることができる状況にはありませんが、実際に輸血を行う際には必ず交差適合試験(クロスマッチテスト)を行うことで、他の血液型の不適合による副作用のリスクを減らし、より安全な輸血を行うことができます。

さいごに

事故、外傷、貧血を伴う病気など、犬も緊急に輸血が必要になる場面は少なくありません。日本ではそのような時にすぐに必要な血液を入手してスムーズに輸血を行うのが難しいことも多い現状ですが、あらかじめ血液型を調べておくこと、条件が合えば供血犬として登録しておくことで、愛犬のいざという時、お友達の犬のいざという時、困っている犬がいる時に役立つことができるかもしれません。血液型についての知識、獣医療における輸血の現状についての情報が少しでも多くの飼い主さんに届き、お互いに助け合える仕組みがもっともっと広がっていくとよいなと思います。