私たち人間は、目から得られた情報に多くを依存しながら生きています。例えば加齢や病気といった原因で目が見づらくなった場合、不便に感じることがあると予想されます。では、犬の場合はどうでしょうか?そもそも犬が見ている風景は人間と同じなのでしょうか。そして、犬も人間で生じる目の病気に罹ることがあるのでしょうか?ここでは、犬の目に関するあれこれをご紹介してまいります。

犬の目の基礎知識

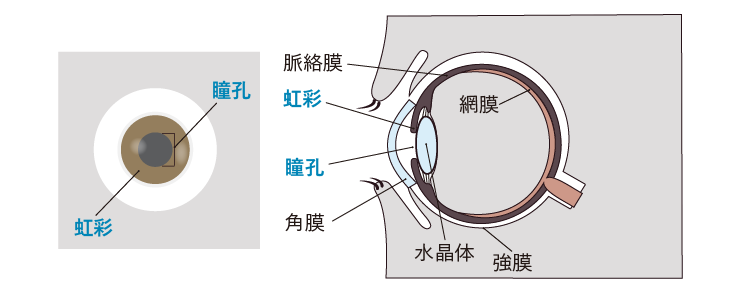

まず、目の構造についてご紹介します。基本的には人間の目の構造と共通しています。

犬の視力ってどのくらい?

私たちは視力測定によって、自身の視力を知ることができます。しかしながら、犬に同じような検査を行うことは現実的ではありません。そのため、人間と同じように犬が「視力1.5あります」と表現はできませんが、犬の視力に関してさまざまな考察がされています。

犬と人間とで眼球の位置関係や、ピントを合わせる機能を担う水晶体の厚みを比較したうえで視力を推定すると、近視であると考えられています。

人間の場合は、ある物にきちんとピントを合わせて対象が何であるかを識別することに長けています。一方、犬は人間と比べ動体視力がすぐれています。ものを識別する前に、何か動いているものを捕えようとするのは、狩猟をしていた性質が活かされている証かもしれません。

犬の視界はどう見えてるの?

私たち人間は、2つの眼球がほぼ真正面を向いています。そのため視野は約180度程度とされ、そのうち、立体視(物体を立体的に見る機能のこと)できる範囲は約120度程度あります。一方、犬の場合は、ウサギや馬のような草食動物ほどではないものの眼球がわずかに斜めに向いているため、人間よりも視野を広く確保できます。

その分、立体視できる範囲は人間よりも狭くなります。ボールを追いかけるのは得意ですが、空中でボールをキャッチするのが苦手な犬が多いのは、このためなのです。犬種によって左右の目の位置が異なるほか、マズルの長さも異なるので犬の中でも見え方にはかなりの差があるのではないかと考えられます。

犬の目が暗闇で光るのはなぜ?

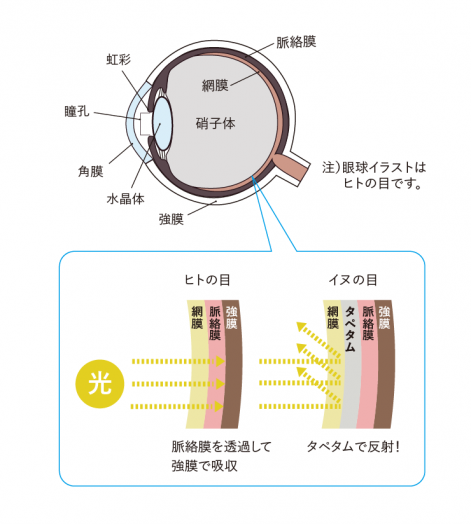

暗闇で目が光るどうぶつの代表といえば、猫が有名ですが、実は犬の目も暗闇の中で光を当てると光って反射することがあります。その正体は「タペタム(輝板(きばん))」の存在です。「タペタム」は眼球の内側に分布しています。視覚の情報を受け取る役割をする網膜の一層奥に存在し、反射板のような働きをします。これによって、タペタムが光を反射させることで暗い中であっても、ものを見ることが容易になっているのです。タペタムは夜行性の動物ほど発達しています。

犬の目と人の目にはこんな共通点が

犬は人間と同じように丸い瞳孔をしています。ウマやヤギの瞳孔は横長の四角い形をしています。これは草食動物に多くみられる構造です。草食動物は常に外敵から身を守らなければならないため、広い視野を保つ必要があります。瞳孔が横長の四角形であるのも、視野の確保のためという説があります。

もしかして見えてない? 犬の視力低下の原因

犬にも目の病気は存在します。それも、人間と共通した疾患も多く見受けられます。その病気によって犬の視力に大きな影響を与える可能性のあるものが存在します。そしてそれらの病気が生じる原因にはどのようなものがあるかご紹介します。

緑内障

緑内障は後述する白内障と名前こそ似ていますが、原因や症状が全く異なる目の病気です。眼球の内部には、眼房水(がんぼうすい)と呼ばれる水が多く含まれています。本来、眼球内では眼房水がバランスよく循環することで眼圧は一定に保たれていますが、病気やケガによって眼圧が上がってしまうと、網膜に強いダメージを与えてしまいます。

視力が喪失するほか、眼圧の上昇に伴って眼球そのものが拡大してしまうことがあります。治療法としては、手術や点眼による治療を行い、眼圧が上昇しないようにケアを行います。

■緑内障になりやすい犬種は?

緑内障になりやすい犬種が存在し、柴犬やアメリカン・コッカー・スパニエルが代表的です。また、他の目の病気の合併症として緑内障に至る場合もあります。

白内障

白内障は眼球内の水晶体が白く濁ることが原因で生じる疾患です。人間でも年齢によって多く見られる変化ですが、犬でも加齢によって白内障が発生します。カメラのレンズがすりガラスになったようなイメージです。物がぼやけて見えるようになり距離感が掴みにくくなります。また、進行すると失明に至ることがあります。治療法としては、点眼によって白内障の進行を遅らせる方法のほか、手術が行われる場合があります。

■白内障になりやすい犬種は?

犬種によって比較的若齢であっても白内障が生じることがあります。ミニチュア・シュナウザーやジャックラッセル・テリアなどの犬種で多く見られるようです。一方で、外傷や他の病気の合併症として白内障が発生することもあります。その他にも、糖尿病によって白内障が進行することがあります。

進行性網膜萎縮(もうまくいしゅく)

光や色彩などを受け止める網膜が何らかの原因で萎縮してしまうことで、視力が失われてしまう病気です。

進行性網膜萎縮はミニチュア・ダックスフンドでよくみられる遺伝性の病気です。その名の通り、網膜が萎縮していくことで、次第に視力が消失します。初期では、暗いところでものにぶつかるようになります。進行すると明るい場所であってもその様子が見られるようになっていきます。進行性網膜萎縮に対する有効な治療法は確立されていません。

先天的に網膜の形成が発達していない目の病気に、コリー眼異常(コリーアイ)があります。こちらも遺伝疾患であり、コリー系の犬種で発生します。生後5週以降に眼底の検査を行うことでその病気の有無を調べます。残念ながら、こちらの病気も確立された治療法がありません。

ブドウ膜炎

ブドウ膜炎とは、眼球の内側(ブドウ膜:脈絡膜、毛様体、光彩)で生じた炎症です。炎症の生じている場所によって前部ブドウ膜炎、後部ブドウ膜炎に分類されます。ウイルスや細菌といった病原体によって生じるほか、免疫関連の病気の一部として、外傷、あるいは原因が不明な場合もあります。目が開けづらい、目の痛みや強い充血、瞳孔の大きさが左右で異なっている、光彩が濁って見えるなどといった肉眼上の変化がみられます。

ブドウ膜炎から、緑内障や白内障を合併してしまうことがあるので、早期に発見し適切に治療することが重要となります。治療法は、抗炎症作用のある点眼や、感染症が疑われる場合は抗生物質の点眼を用います。

もし愛犬の眼が見えなくなったら…。気をつけたいことは?

眼から得られる情報は、犬にとって生活する上で非常に有用なものとなっています。さまざまな原因でその情報が断たれたら、不安な状態になることが予想されます。他の五感が鋭くなり、特に物音に対して敏感になる傾向があります。

今までと異なる環境に接すると、臆病な様子が見られるかもしれません。そのような時、飼い主の方ができる支えとなる方法の一つとして、今までの慣れ親しんだ環境を維持することが挙げられます。どこになにがあるのか、食器の大きさやちょっとした段差や傾斜など経験で培った部分があれば、多少なりとも不安を払しょくすることができるかもしれません。

大きな音に敏感になっている場合は急に驚かせることはさせず、ゆっくり優しく声をかけながら接していくとよいでしょう。また、定期的に獣医師の診察を受け、そのステージに合ったケアや日常生活のヒントを得ていくことも重要な要素の一つといえるかもしれません

いつまでも飼い主さんの笑顔が見られるように

犬にとっても物が見えづらいことは大きなストレスになります。それによって食欲の低下や活動性に変化が表れることも決して珍しいことではありません。老年性白内障のように、年を取ることによって生じる目の変化は避けようがないものもありますが、いつまでも飼い主さんの笑顔が見られるようにしてあげたいものです。

そのためには、日頃から愛犬の目の様子や普段の行動を観察しておくことが推奨されます。ふとした仕草の変化に気づくためには、それまでの様子がどんなであるかを知っていることがポイントとなります。

犬のキラキラした目を末永く維持してあげてくださいね。