人と同じように、犬も「フケ」が出ることがあります。人の場合フケが出るのは頭だけですが、全身が毛におおわれている犬の場合は、全身の毛に白っぽいフケがつくことがあり、毛色の濃い犬だと特に気になるかもしれません。

フケは、皮膚から古くなった角質が剥がれ落ちたものです。皮膚は新陳代謝を繰り返していますので、通常でも古い角質はターンオーバーにより自然に剥がれ落ちてフケになります。しかし、毛にフケが大量に付着するようなときは、何らかの皮膚トラブルが原因となっている可能性があります。

犬のフケの原因は?

そもそもフケって何?

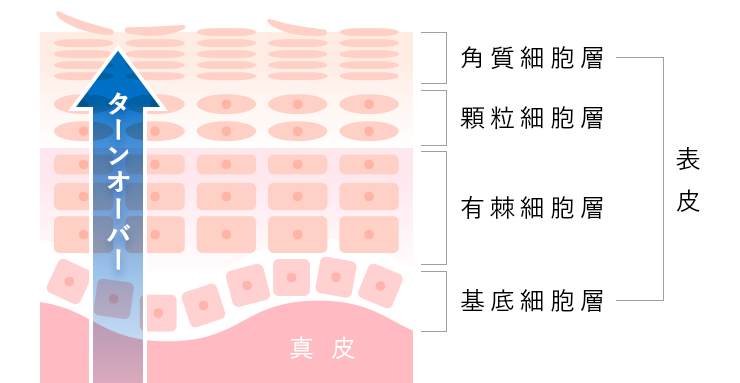

皮膚の一番外側をおおう「表皮」は、4つの細胞層(上から角質細胞層、顆粒細胞層、有棘細胞層、基底細胞層)から成っています。表皮の細胞は最下層の「基底細胞層」で作られ、分化しながら徐々に上の層へ押し上げられ、いちばん外側の「角質細胞層」までくると、やがて「フケ」となって脱落します。

このようにして皮膚の細胞の入れ替わりが行われますが、これを“皮膚のターンオーバー”と呼びます。正常なターンオーバーにより脱落するフケは小さな粉状で、通常ほとんど目立ちません。

どうしてフケが増えるの?

ターンオーバーのサイクルは、人では約4週間、犬では通常約3週間といわれています。しかし、何らかの皮膚のトラブル(乾燥や皮膚炎など)があると、そのトラブルを回避しようと皮膚のターンオーバーの周期が早まり、未熟な角質まで剥がれ落ちるためフケの量が増えたり、大きなフケや脂っぽいフケなどが出て目立つようになります。もともと皮膚の角質層は、皮膚の乾燥を防いだり、病原体やアレルゲンとなる物質から皮膚を守るバリア―層としての重要な役割を果たしています。

この大事な角質が必要以上に剥がれ落ちてしまうことで、皮膚の防御機能はさらに低下し悪循環に陥ってしまいます。そのため、適切な治療、適切なスキンケアによってフケを抑えることは、健康な皮膚を保つためにとても大事なことといえます。

皮膚の乾燥はフケの原因となりやすい

角質層の水分が不足すると、皮膚のターンオーバーのサイクルが早くなりフケが多くなります。冬場など空気が乾燥する時期になるとフケが出やすいという場合、多くは乾燥が原因です。もともと犬の皮膚は人の皮膚に比べて角質層の厚さが3分の1程度ととても薄く、デリケートで乾燥しやすい性質があります。

冬場は空気の乾燥に加えて、暖房器具の使用でより皮膚が乾燥しやすくなるので注意しましょう。また、不適切なシャンプーやスキンケアが皮膚の乾燥を招き、フケの原因となることもあります。

原因となる病気は?

皮膚の乾燥の他にも、病気が原因の場合もあります。よく見られる病気としては、次のようなものがあげられます。

感染性皮膚炎

・膿皮症

膿皮症は、黄色ブドウ球菌、レンサ球菌などの細菌感染が原因で起こります。皮膚に赤いポツポツができたり、化膿して黄色っぽいかさぶたができて、かゆみや脱毛の症状とともにフケが見られます。アレルギーやアトピーなどの疾患や、免疫力の低下などが発症の引き金になることがあります。

・マラセチア皮膚炎

マラセチアは酵母様真菌(カビ)の一種で、犬の皮膚や外耳道などに常在しています。脂っぽい環境を好む性質があり、体質的に皮脂分泌が多い場合や、アレルギー、アトピー、ターンオーバー異常など皮膚のバリアー機能が低下していると過剰に増殖し、赤くなったり、激しいかゆみ、脱毛、フケ等の皮膚炎症状を引き起こします。

・皮膚糸状菌症

糸状菌という真菌(カビ)が皮膚の角質層や爪、被毛などで増殖することで起こります。特徴的な円形の脱毛とフケの症状が見られます。他のペットや人にもうつって皮膚炎を起こすこともあります。

・皮膚疥癬症

ヒゼンダニというダニによって起こる皮膚病です。主に顔や耳、足に皮膚炎、脱毛、フケの症状が見られます。とてもかゆみが強いのが特徴で、自分でひっかいて出血したり、化膿したりしすることもあります。伝染性が強く、他のペットや人にも感染するので注意が必要です。

・毛包虫(ニキビダニ)症

毛穴の中に寄生するニキビダニによって起こる皮膚病です。ニキビダニは健康な犬の皮膚にも常在していますが、免疫力低下や遺伝的な要因などによって過剰増殖すると、主に顔や四肢に、フケや脱毛、色素沈着などの症状を引き起こし、二次感染を起こすと赤みやかゆみなどの皮膚炎症状も見られます。

・ツメダニ症

イヌツメダニというダニの寄生によって起こる皮膚病です。背中を中心に大量のフケが見られるという特徴があります。成犬では軽症のことが多いですが、子犬では症状が重くなることがあります。また人がイヌツメダニに刺されるとダニ刺咬性皮膚炎を起こし、発疹、かゆみ、痛みなどの症状が見られます。

アレルギー性皮膚炎

アレルギー性皮膚炎は、原因物質であるアレルゲンによって体内の免疫機構が過剰に反応するため生じる皮膚炎です。アレルゲンにはハウスダストや花粉、食物、ノミなどがあります。アレルギー性皮膚炎の主な症状は皮膚の赤みやかゆみですが、フケの症状が見られることもあります。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、ハウスダストや花粉、カビなど、主に環境中のアレルゲンに対して体内の免疫機構が過剰に反応して生じる皮膚炎で、アレルギー性皮膚炎の一種です。生まれつきアトピーの体質をもつ犬は、皮膚の角質層がしっかりしていないので、皮膚のバリアー機能がうまく働かず、乾燥しやすかったり、感染や刺激に弱く、皮膚炎を起こしやすくなります。

脂漏症

脂漏症は、何らかの原因により皮膚のターンオーバーが異常に速くなることで、全身の皮脂腺の分泌が過剰になったり、皮膚のターンオーバーが必要以上に活発化した状態です。遺伝による「原発性脂漏症」と、感染、アレルギー、内分泌疾患、栄養の偏りなど、さまざまな要因から二次的に発症する「続発性脂漏症」があります。

脂漏の状態により、乾性脂漏と湿性脂漏に分けられ、乾性脂漏では皮膚が乾燥し、乾いたフケが大量に出て、湿性脂漏では皮脂分泌が異常に増え、皮膚がべたつき、脂っぽいフケが大量に発生する症状が見られます。その他にも、体臭が強くなったり、感染による皮膚炎に伴う赤みやかゆみ、脱毛などの症状も見られます。特に湿性脂漏ではマラセチアの二次感染による皮膚炎が多く見られます。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの分泌低下により起こる病気です。無気力、体温や心拍数の低下などの症状とともに、乾燥やフケ、被毛粗剛(ひもうそこう/毛並みが荒れている状態)、かゆみを伴わない脱毛や色素沈着などの皮膚症状が多く見られます。中高齢の犬で、何となく元気や活気がない、寒がりになった、毛づやが悪く皮膚がカサカサしてフケっぽい、というような場合、この病気であることが多いです。

対処法は?

いつもよりフケが多く気になるときは、フケの他に症状がないかよく観察してみましょう。体をかゆがっている様子がある、皮膚に赤みや湿疹、かさぶた、べたつきがある、毛づやが悪い、抜け毛が多いなどの様子が見られる場合は、皮膚病に伴うフケの可能性が高いです。動物病院を受診し、適切な検査、治療を受けましょう。

家でできる犬のフケの対策としては、次のようなことがあげられます。

部屋の湿度を適切に保ちましょう

空気が乾燥すると皮膚も乾燥します。冬場など空気が乾燥する時期は、加湿器などを利用して湿度を50~60%になるように保ちましょう。

適切なスキンケア(ブラッシング、シャンプー、保湿)を行いましょう

皮膚や被毛を清潔に保ち、皮膚トラブルを防ぐためにも日頃のスキンケアは欠かせません。とはいえ、適切な方法で行わないと皮膚の乾燥やトラブルの原因になってしまうことがあります。犬のスキンケアを行うときのポイントをご紹介します。

【ブラッシング】

定期的なブラッシングは、被毛のもつれや抜け毛を取り除いてて皮膚を清潔に保ち、皮膚のトラブルを防ぐためにも大事です。犬の皮膚は薄くデリケートなので、ブラシの先端で傷つけないように優しく行いましょう。ブラシにはいろいろなタイプのものがあります。目的と愛犬の毛質にあった適切なブラシを選んでブラッシングしてあげましょう。

【シャンプー】

・シャンプー剤の選び方

保湿効果の高いもの、皮脂をとる効果の高いもの、抗菌成分が含まれているものなど種類は多様です。愛犬の皮膚の状態、肌質に合ったシャンプー剤を使用しましょう。皮膚病の治療を受けている場合は、主治医の指示に従って適切なシャンプーを使用しましょう。特に大きな皮膚トラブルがなくフケや乾燥が気になる場合は、保湿効果の高い低刺激性のシャンプーを選ぶとよいでしょう。

・シャンプーの頻度

シャンプーをどの程度の頻度で行うのがよいかは、シャンプー剤の種類や目的、皮膚の状態によって変わってきます。皮膚病の治療で薬浴として行う場合は主治医の指示に従いましょう。皮膚トラブルがない場合の頻度は1ヶ月に1回程度が一般的です。

市販のシャンプーで頻繁に行うと皮脂をとりすぎて乾燥してしまうことがあります。散歩で汚れてしまうのでもっと頻繁に洗いたいというような場合は、動物病院の先生に相談して、頻繁に洗っても問題のない低刺激の薬用シャンプーなどを処方してもらうとよいでしょう。

・お湯の温度

シャンプーをするときのお湯の温度が高すぎると、皮脂をとりすぎて乾燥してしまうことがあります。高くても37度前後を目安にしましょう。皮膚の炎症が強いときは、温度が高いと赤みやかゆみを誘発してしまうことがあるので、低めの温度で洗ってあげるとよいでしょう。

・洗い方

人に比べて犬の皮膚は薄いので、ごしごし洗ってしまうと刺激になったり、皮膚を傷つけてしまうことがあります。毛に直接シャンプーを付けて泡立てるのではなく、別の洗面器などで泡立ててから、泡をのせて優しくマッサージするように洗うとよいでしょう。薬用シャンプーの場合は、有効成分が皮膚に十分浸透するように、シャンプー剤を付けた後、5分から10分程度おいてから洗い流すようにしましょう。すすぎ残しは皮膚トラブルの原因になるので、丁寧に洗い流してあげましょう。

・乾かし方

シャンプーのあとタオルドライだけで自然乾燥させると、指の間や脇の下、内股など乾きづらい部分が長時間生乾きとなり、細菌が繁殖したり皮膚炎の原因になりやすいので、きちんとドライヤーで乾かしてあげましょう。ただ、長時間高温のドライヤーをあてることは皮膚の乾燥やトラブルの原因になるので、なるべく短時間で効率的にドライヤーを使うことが大事です。

そのためには、ドライヤー前のタオルドライが重要で、吸水性の良いタオルでしっかり水気をとるようにしましょう。ドライヤーは、30㎝程度離して、高温になりすぎないように気を付けましょう。

【保湿】

シャンプーだけで皮膚の乾燥やフケが防げない場合は、シャンプーの他に保湿剤を使用するとよいでしょう。保湿剤にはスプレータイプのものやローションタイプ、スポットオンタイプなどいろいろなタイプがあります。成分や効果もいろいろなので、愛犬に合うものを見つけてあげましょう。

丈夫な皮膚を作る栄養をしっかりとりましょう

皮膚の乾燥やフケには栄養が関係していることもあります。皮膚は日々、新陳代謝を繰り返しているので、健康な皮膚を作るためには、バランスのとれた栄養を必要な分きちんと摂取することが大切です。

特に重要な栄養素としては、皮膚や被毛の材料となるタンパク質、皮膚のバリアー機能の維持に必要な必須脂肪酸、皮膚の再生や代謝に必要なビタミン、亜鉛・銅などのミネラルなどがあげられます。ライフステージと体質にあった良質な食事を心がけましょう。それでも皮膚の状態に不安がある場合には、動物病院の先生に相談して、サプリメント等で栄養素を補うこともよいでしょう。

まとめ

犬のフケが気になるときは、皮膚の乾燥やトラブルが原因となっていることがあります。犬の皮膚の状態をよく観察し、かゆみや赤み、べたつきなど皮膚炎の兆候が見られる場合は受診して治療を受けるようにしましょう。また、部屋の湿度やスキンケアの方法が適切かどうか確認しましょう。