肺水腫は、肺に水が溜まった状態のことで、重篤な症状です。呼吸が苦しくなり、命を落とすことも少なくない緊急性の高い病気です。肺水腫は、心臓病を持つ犬で起こることが多いですが、まれに心臓病でなくても起こります。

咳や呼吸困難が見られるときには肺水腫の可能性があります。肺水腫の呼吸不全は刻一刻と進行し、治療が遅れれば亡くなる可能性が高くなるため、早期の治療が必要です。今回は、肺水腫の原因や治療などについて解説します。

犬の肺水腫とは?どんな病気?

肺は酸素と二酸化炭素を交換し、体内に酸素を取り込む働きをしています。肺水腫とは、肺の中に水が溜まっている状態です。肺に水が溜まると酸素を取り込めなくなるので、体が低酸素になり息が苦しくなります。進行すると心停止を起こす可能性もあります。

どんな症状?

肺水腫になると、肺で酸素と二酸化炭素の交換ができなくなるため、酸素不足による症状が現れます。

初期症状

・不安・落ち着かない

・呼吸が早い・荒い、咳が出る

息苦しさから犬はそわそわして落ち着かないなどの不安な様子を見せます。散歩に行きたがらない、食事をしないなども見られるでしょう。そして呼吸が荒く、早くなり、咳が出ます。口を開けてハアハアといきをするパンティングが見られることが増えます。呼吸を楽にしようと、肘を外側に向けた姿勢や首を伸ばした姿勢で呼吸するようになります。

症状が進行すると…?

肺水腫が進行すると、呼吸が苦しいことから横になって眠れずに、座った状態や立った状態でうつらうつらする様子が見られます。歯茎や舌などの粘膜の色は通常は薄いピンク色ですが、白〜灰白色になり、手足など抹消が冷たくなります。咳とともに泡のような液体や血の混じった液体が出てくることがあります。最終的には心停止を起こす可能性もあります。

・歯茎や舌が白〜灰白色(チアノーゼ)

・咳とともに泡や血を吐く

原因は?

肺水腫の原因は、心臓と心臓以外のものに分けられます。

犬の肺水腫は心臓が原因のことが多い(心原性)

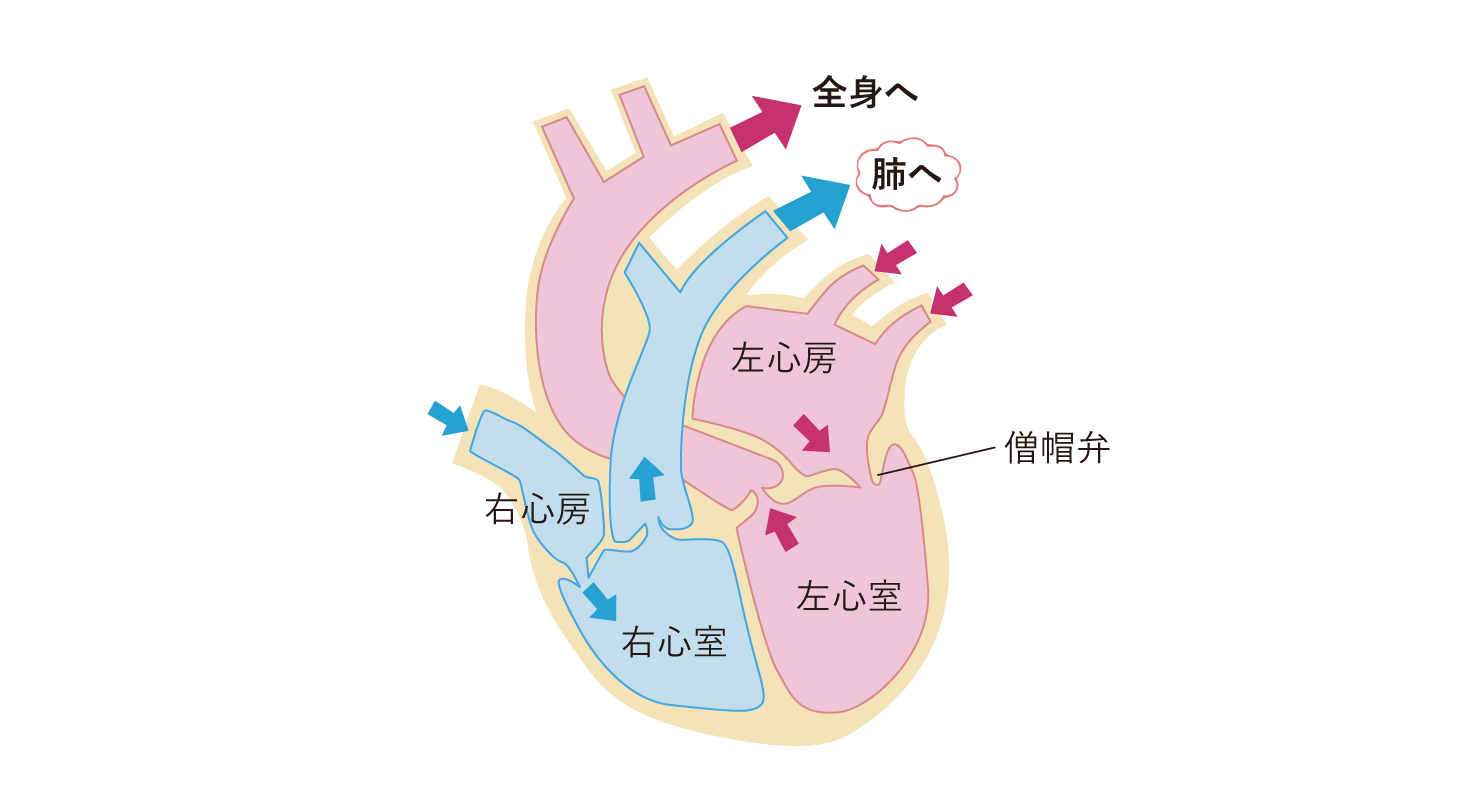

犬では、肺水腫は僧帽弁閉鎖不全症という心臓病が原因で起こることが多いです。僧帽弁閉鎖不全症は小型犬で多く見られます。心臓は、全部で4つの部屋に分かれていて、左右に心房と心室があります。風船のように膨らんだり、縮んだりしながら血液を全身に送るポンプの役割をしています。

肺で新しい酸素をたっぷり取り入れた血液は、肺静脈を通って左心房から左心室へ流れ、大動脈を通って全身へと送られます。全身に送られた血液は静脈を通って心臓に戻されます。そして右心房から右心室へ流れ、肺動脈を通ってまた肺に戻るのです。そしてまた肺で酸素を取り込んで、心臓により酸素をたくさん含んだ血液を全身に送るのです。

この流れが逆流せずに一方向に流れるようにしているのが心臓弁です。心臓弁は、心室の入り口と出口にあり、閉じたり開いたりして血液の流れを調節しています。

左心房と左心室の間にある心臓弁を僧帽弁、右心房と右心室の間にある弁を三尖弁といいます。

僧帽弁閉鎖不全症は、この僧帽弁が変性して上手く閉まらなくなり血液が逆流してしまう状態です。逆流が重度になると、左心房→肺静脈→肺の毛細血管の順に圧が上昇し、肺のうっ血が起こり、肺水腫が発症します。

【関連記事】

僧帽弁閉鎖不全症以外では、拡張型心筋症という心臓病でも肺水腫が起こることがあります。拡張型心筋症は大型犬で多く見られ、心室の壁が薄く伸びることで、心室が拡張しポンプの機能が低下してしまう病気です。やはり、左心房→肺静脈→肺の毛細血管の順に圧が上昇し、肺のうっ血が起こり、肺水腫が発症します。

心臓以外の原因は?(非心原性)

心臓病以外の原因にはさまざまなものがあります。例えば、肺炎や肺腫瘍、肺の外傷など肺の疾患や、重責発作などの重度神経疾患、熱中症、アナフィラキシーショック、水難事故、過剰な点滴などがあげられます。肺の血管壁の変化によって、血液成分が滲み出てきて肺水腫が発症します。

かかりやすい犬種・特徴などはある?

犬の肺水腫は、僧帽弁閉鎖不全症によって起こることが多いため、僧帽弁閉鎖不全症になりやすい犬で注意が必要です。僧帽弁閉鎖不全症は、中年齢から高齢の小・中型犬で多く見られます。チワワ、ポメラニアン、プードル、ミニチュア・ダックスフンド、マルチーズ、ヨークシャー・テリアなどです。キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは例外的に若くして僧帽弁閉鎖不全症になることが分かっています。

拡張型心筋症はレトリバー種やボクサーなどの大型犬でよく見られます。

診断は?

肺水腫は、身体検査、胸部レントゲン検査、心臓・肺の超音波検査、血液検査で診断します。身体検査では、呼吸状態や循環状態を確認します。呼吸回数が1分間に40回以上の場合は頻呼吸となります。病院では興奮して呼吸が速くなる犬もいるため、自宅で安静にしているときの呼吸回数を確認し、診察の時に伝えるとスムーズです。

胸部レントゲン検査では肺の陰影を見て、肺に水が溜まっていないか確認します。肺の超音波検査はレントゲンが撮れない状態など緊急時に行います。心臓の超音波検査で心臓の異常を見て、肺水腫の原因を探ります。

血液検査では、脱水の状態や治療薬である利尿剤に腎臓が耐えられるかなどを確認します。犬に大きなストレスをかけると状態を悪化させてしまうため、検査や処置は、犬の様子をよく観察し酸素を投与しながら、休憩を挟みつつ行います。状態が悪い時には治療を優先して行い、状態が安定してから詳しい検査を行うこともあります。

治療法は?

肺水腫の治療では、肺から水を抜く治療と肺水腫を起こした原因の治療が必要となります。

肺水腫の治療

肺水腫の治療は、肺のうっ血(肺に水分が溜まった状態)を取り除き、尿として体外に排出させるために利尿剤を投与します。しかし、心臓の機能が悪く、血液の循環が悪いときには、利尿剤を投与しても尿が上手く作れないため、強心剤や昇圧剤も使用する必要があります。

呼吸不全が見られるときには酸素の投与を行います。治療は、呼吸状態を見ながら調節していくため入院管理が基本となります。呼吸不全が重度で酸素室では不十分な時は、人工呼吸管理を行うこともあります。

原因の治療~僧帽弁閉鎖不全症~

原因として最も多い僧帽弁閉鎖不全症では、強心剤や利尿剤などで肺水腫の状態を落ち着かせたあと、僧帽弁閉鎖不全症の慢性的な管理を行います。定期的に心臓の超音波検査や胸部レントゲン検査を行い、病期に適した治療法や薬を選択します。

内科治療では、主にピモベンタンという強心剤やACE阻害薬という血管拡張剤や利尿剤などの投薬が行われます。内科治療は症状を改善し悪化を遅らせるもので、生涯治療が必要です。最近では、外科手術も選択肢となってきました。外科手術では、変性して広がった僧帽弁を糸で修復する僧帽弁形成術が一般的です。外科手術は心臓外科専門の獣医師や特殊な施設を必要とするため、行える動物病院は限られ、費用も高額です。

外科手術は、肺水腫を起こした犬で、次の肺水腫を起こさせないためや、肺水腫になる危険の高い犬に行います。かなりの寿命の延長が見込めるほかに、複数の薬の内服が必要なくなるなどメリットも大きい治療法です。

原因の治療~拡張型心筋症~

拡張型心筋症の治療は薬による内科的治療です。利尿薬、強心剤、ACE阻害薬などさまざまな種類の薬を使い分けます。さらに不整脈がみられる場合には抗不整脈薬を投与します。またタウリンやカルニチンなどのサプリメントで心機能を補います。

治療費の目安は?

アニコム損保の調査によると、犬の肺水腫の平均年間通院回数は2回、通院一回あたりの平均単価は10,584円でした。通院で治療ができるのは軽症や慢性の場合であり、この場合でも1万円程度の費用がかかると予想されます。通常は入院治療が必要となるため、より高額な治療費が必要となるでしょう。

病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

「JARVISどうぶつ医療センター Tokyo(公式サイト)」はこちら

予防法は?

肺水腫を予防するためには、肺水腫を引き起こす原因の予防・早期発見が重要です。日本では、小型犬での僧帽弁閉鎖不全症による肺水腫が特に多いため、中年齢以降は定期的に健康診断を受けることが大切です。

チワワ、ポメラニアン、プードル、ミニチュア・ダックスフンド、マルチーズ、ヨークシャー・テリアでは特に注意が必要でしょう。キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは若くして僧帽弁閉鎖不全症になる可能性があるため、若くても必ず健康診断を受けるようにしましょう。

心臓病が見つかったときには、かかりつけ医で定期的に心臓の状態を検査し、病期に適した治療を行いましょう。

また、過度に閉まる首輪を使用しないこと、てんかん発作を持っている場合はしっかりと管理をすること、水難事故に注意することも大切です。

まとめ

肺水腫は、重症の場合や治療への反応が悪い場合は、入院治療中でも亡くなることが少なくなくありません。治療が遅れると助かる可能性はさらに低くなります。少しでも呼吸が苦しそうな様子が見られたら、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

また、心臓病を患っている犬は、いつかは肺水腫に直面します。そうなったときに愛犬にとってより良い選択肢を取れるように、信頼できるかかりつけ医を見つけて、いつでも相談できる環境を作っておきましょう。呼吸回数の増加は肺水腫のサインです。早く肺水腫に気づけるように、日頃から“安静時の1分間の呼吸回数”を測る習慣をつけておくと良いでしょう。