人間同様、犬にとっても肥満は万病の元。愛犬の適正体重を維持して、健康を守りましょう。

今回は、ダイエットを始めるべき基準や判断方法を解説します。わが子は適正な体型・体重なのでしょうか?

ダイエットを始める場合の方法やコツだけでなく、絶対にNGなダイエット法までご紹介します。

ダイエットを始めるべき基準や判断方法は?

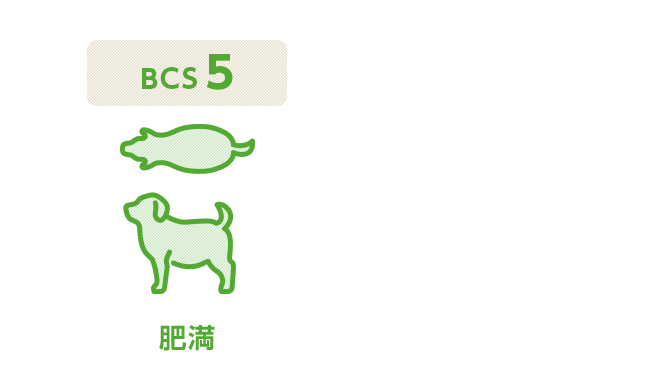

肥満とは、余分な脂肪の沈着によって体重が増加することです。適正体重の15~30%の脂肪が超過すると、人間でも犬でも肥満と診断します。

この肥満の状態になったときがダイエットを始めるべきタイミングです。

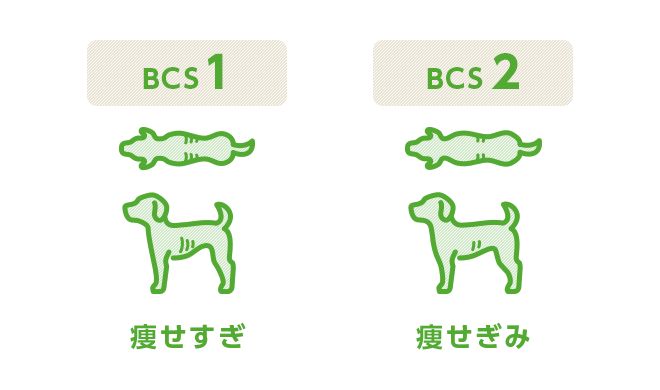

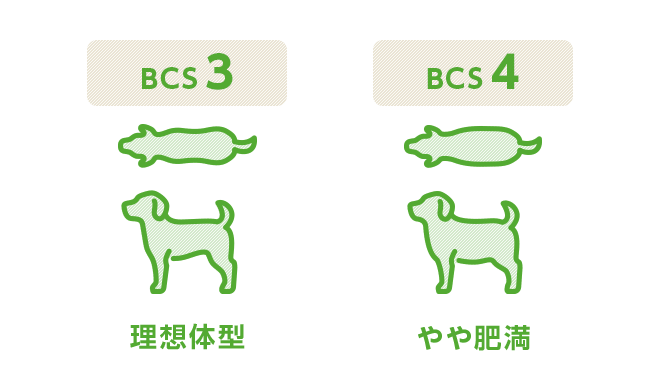

ボディ・コンディション・スコア(BCS)について

犬は、犬種によって体格にかなりの差があります。また同一種においても、個体差が大きくなりやすいため、適正体重が定まりにくいです。

そこで最近では、ボディ・コンディション・スコア(BCS)という、肋骨や腰の周りの皮下脂肪の厚さとウエストの形から、栄養状態を数字で表す方法が基準となっています。5段階で評価されることが多く、中央値(3)を標準として、数字が小さいほど痩せていて、大きいほど太っていることを表します。

理想の体型って?

ボディ・コンディション・スコアにおいて、5段階中3の体型が理想です。肋骨が適度な脂肪に覆われていて、かつ、肋骨に触ることもでき、ウエストにはくびれがある体型です。愛犬の理想体型を把握することで適正体重もわかります。過度に太ったり、痩せたりしていなければ、成長(体重増加)が止まる生後12ヶ月頃の体型がその子の理想体型・体重の目安にもなると思います。

体重の測り方

定期的に動物病院に通っている場合は、動物病院の診察台で測ってもらうのが、一番正確です。トリミングサロンで体重測定のサービスをしているところもあります。

ご自宅で測る場合は、まず飼い主さんが愛犬を抱っこして体重計に乗り、その後飼い主さん本人の体重を引いて、愛犬の体重を計算しましょう。ただし、この場合は大まかな数値になるので、ダイエットなどで厳密に体重が知りたい場合は、動物病院で測ってもらいましょう。

太る原因は? 病気の可能性も?

肥満には、単にエネルギー過多の単純性肥満と、根本に病気があって肥満になる症候性肥満があります。

通常、加齢とともに運動量は減り、また、不妊手術によるホルモン分泌の減少や、発情に対する行動が減ることによって、体が必要とするエネルギーは減ります。これらを考慮せずに、子犬のころからずっと同じ量・種類の食事を与えることは、肥満につながります。

肥満を伴う病気としては、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や甲状腺機能低下症が知られています。未避妊の女の子で、全身的に急に太った場合は、糖尿病も疑われます。

遺伝的に太りやすい犬種も!?

このほか、遺伝的に太りやすい犬種もあり、ラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、チワワ、パグ、ミニチュア・ダックスフンドなどは太りやすいです。

犬のダイエット方法!

人間と同じく、食事の管理と運動がダイエットの基本となります。愛犬の肥満が気になったら、まず食事量の見直しから始めましょう。おやつを含め、現在の食事量が、理想の体型(体重)に合っていますか?愛犬の状態に合わせたエネルギー量を、算出できる計算式があるので、かかりつけの動物病院で、一度計算してもらうと良いですね。

フードのこと

ダイエットには低脂肪・高繊維食がおすすめです。脂肪が多いほど嗜好性が高いため過食しやすく、体に脂肪をため込みやすくなるため、低脂肪のものを選びましょう。また、繊維質が多くなることで、満腹感が得られやすくなります。

本格的にダイエットに取り組む場合は、上記の条件を満たす、ダイエット用に作られた療法食を与えることもよいでしょう。ダイエット用でないフードで量を減らす方法もありますが、供給される栄養も減るので、体への負担が大きくなることがあります。また、愛犬本人の満腹感が得られにくく、ストレスを感じて精神的にも負担となることがあります。そうすると盗み食いや無駄吠えなど、問題行動が起こりやすくなる可能性があります。

このほか、犬は仲間と食べると過食が起こりやすくなるので、多頭飼いの場合は配慮が必要です。

食べることは欲求を満たす行為であり、楽しみでもあります。そのため、カロリーを減らすことで、飼い主もペットもストレスを感じることが多々あります。そのような場合は、食事時間を長くする工夫をしてみてください。例えば早食い防止用の食器やフードを入れる知育玩具を使ったり、ペットボトル(あらかじめ底や側面に穴を開けておくと良いです)にドライフードを入れて転がしながら(遊びながら)食べるなどもおすすめです。(※知育玩具やペットボトル使用時には、誤食に注意が必要です。目を離さないようにしてください。)食事時間を長くすることで、量を減らしても、心の満足感が得られます。

運動のこと

運動により消費エネルギーが増えれば、ダイエット効果が期待できます。足腰や心臓・呼吸器にトラブルの無い犬では、軽度な20分以上の運動を、1日2回行うことが有効とされています。

散歩やボール遊びなどは、犬の本能的な探求心を満たし、また飼い主さんとのコミュニケーションにもつながる、一石二鳥の習慣です。特に小型犬などは、室内で動いているからいいかな、と思いがちですが、家の外を歩くことはかなりの刺激となり、その緊張感だけでも消費エネルギーのアップにつながるので、ぜひ散歩に出かけるようにしましょう。

こんなダイエットは絶対NG!

過度な食事制限や運動は危険です。皮膚や心臓にトラブルを抱えている場合は、健康な犬と比べて、普通に生活しているだけでも、より多くのエネルギーを必要とします。そのため、過度な食事制限は、症状の悪化を招くこともあります。運動に関しても同様で、関節など足腰にトラブルを抱えている場合は、過度な運動は避けるようにしましょう。

また、急激な減量も危険です。長期的なダイエット計画を立てましょう。

肥満が原因でリスクとなる病気は?

肥満はさまざまな病気の素因となりえます。

■循環器・呼吸器

増加した脂肪分に血液を送るため、心臓の負担が増え、心機能障害や高血圧が起こりやすくなります。また頚部に脂肪が付くと、気管を圧迫してしまい、肺で酸素と二酸化炭素の交換がうまくできなくなる「換気障害」を引き起こすことがあります。

■運動器

増えた体重分を支えるために、特に関節や靭帯への負担が強くなり、骨関節炎や椎間板ヘルニアなどの病気を発症しやすくなります。

■内分泌疾患

犬の場合、肥満により糖尿病に進行することは少ないといわれていますが、いったん糖尿病になった場合、肥満は糖尿病を進行させます。

■その他

脂肪肝に陥りやすく、肝障害が起こりやすくなります。また手術をする際など、麻酔薬が効きづらかったり、傷の治りが遅くなったりすることもあります。

まとめ

飼い犬の約半数が肥満と言われるほど、ダイエットが必要な犬は多いです。まずは愛犬の適正体重・体型を把握することから始めましょう!

また、急激な減量は身体に負担をかけます。長期的なダイエット計画で健康的な身体づくりを目指しましょう。

【関連記事】