袋に記載されている量をきちんと測ってペットフードを与えているのに、愛犬が肥満になってしまい悩んでいる飼い主は多いのではないでしょうか。実は、袋に書かれている量はあくまで目安で、ライフステージや活動量などで必要なカロリーには個体差があるため、その子に合わせて計算する必要があります。

今回は、犬に必要なカロリーについてお話しします。

カロリーとは?

カロリーとは、エネルギーの単位です。

1ℓの水の温度を1℃あげるのに必要なエネルギーが1キロカロリー(kcal)です。

エネルギーは、体を動かす大切な活動の源です。安静にしていても様々な臓器を動かすためにエネルギーが必要ですし、活動量が多ければたくさんのエネルギーが必要になります。

食物には、エネルギーのもとになるたんぱく質、脂肪、炭水化物などが含まれています。この3つは3大栄養素と呼ばれ、たんぱく質は1gあたり約4kcal、脂肪は1gあたり約9kcal、炭水化物は1gあたり約4kcalのエネルギー源となります。

カロリーが不足するとどうなる?

カロリーが不足すると、体重減少がみられます。また、成長期のカロリー不足は成長不良につながるため、成長期用のペットフードを適正量与える必要があります。

病気や薬の副作用、加齢などにより食欲が長期間低下すると、低栄養状態に陥ります。低栄養状態になると、運動機能や免疫機能の低下、傷の治癒の遅延、薬の代謝異常などが起こるため、重度の食欲不振や絶食が続く場合には、シリンジによる強制給餌や胃ろうチューブなどの積極的な栄養補給を行う必要があります。

摂取しているカロリーが減少しているのに体重が増加する場合、甲状腺機能低下症などの病気が隠れている可能性があります。

過剰になったら?

カロリーが過剰になると、体重が増加します。理想体重よりも15~20%以上増加すると肥満と呼ばれる状態になります。肥満になると、膵炎や関節疾患、呼吸器疾患などになりやすかったり、手術時に麻酔が効きにくかったりするなど、様々なデメリットがあります。

カロリーが過剰なのに体重が減少する場合には、たんぱく漏出性疾患や糖尿病などが隠れているかもしれないため、注意が必要です。

犬に必要なカロリーの目安は?

ペットフードの袋には、体重あたりの給与量の目安が記載されています。

しかし、犬に必要なカロリーは、年齢や不妊手術の有無、活動レベルなどで大きく変わってくるため、記載されている量が全ての犬にとって適正であるとは言えません。適正量をきちんと知るためには、必要なカロリー量を計算する必要があります。

必要なカロリーの計算式

一日に必要なエネルギー量をDER(Daily Energy Requirement)、活動量がほとんどない状態を「安静時必要エネルギー量」(RER:Resting Energy Requirement)と呼びます。DERは、RERに活動量や不妊手術の有無などを考慮した係数をかけることで算出します。

RER=70×〔体重(kg)〕0.75

(電卓では体重(kg)×体重(kg)×体重(kg)=√ √ ×70で計算します )

DER=RER×係数

<係数の目安>

| 未去勢・未避妊 | 1.8 | |

| 去勢・避妊済み | 1.6 | |

| 肥満傾向 | 1.2~1.4 | |

| 減量 | 1 | |

| 活発な犬・使役犬 | 3~8 | |

| 安静 | 1 | |

| 高齢 | 1.1~1.4 | |

| 成長期 | 4ヶ月未満 | 3 |

| 4~9ヶ月未満 | 2.5 | |

| 9~12ヶ月未満 | 2 | |

次に給与量を計算します。食事中に含まれるエネルギー量の合計を総エネルギー(SE)といい、そこから尿や便中に排泄されるエネルギーを差し引いて実際に利用できるエネルギーを代謝エネルギー(ME)といいます。ペットフードには、ME=〇〇kcal/100gなどと記載されているため、そこから量を計算します。

給仕量=DER÷ME(kcal/100g)×100

年齢別に必要なカロリーは違う?

犬のライフステージは、「哺乳期・離乳期・成長期(子犬・パピー)」「維持期(成犬・アダルト)」「高齢期(老犬・シニア)」に分類されます。ライフステージによって必要となるエネルギー量は違うため、それぞれの時期にあった量を与える必要があります。

哺乳期・離乳期・成長期

生まれた直後から生後3週までは母乳からエネルギーを摂取します(哺乳期)。母親がいない場合は、市販の犬用ミルクを与えます。

生後3~4週ごろには歯が生え始めるため、パピー用のペットフードを少しずつ与えはじめます(離乳期)。

離乳期は7~8週齢までが目安で、それ以降を成長期といいます。

生後4ヶ月までは急速に成長することと消化吸収能力が未熟なため、消化が良く高カロリーな食事が必要となります。それ以降は成長の速度が緩やかになり、消化吸収能力も発達するため、カロリーをやや抑える必要があります。小型犬では8~10ヶ月齢ごろに成犬と同じ体重になりますが、大型犬は成長期が18ヶ月~2年と幅があります。

離乳後の犬の成長期のDERは、成犬体重の50%まではRER×3、80%まではRER×2~2.5、その後成熟するまではRER×1.8~2.0が目安となります。

エネルギー欠乏はもちろん問題ですが、エネルギーの過剰にも注意が必要です。成長期にエネルギーを過剰に摂取すると、脂肪細胞が増え、将来、肥満になるリスクが高くなります。

維持期

体重が安定したら成長期用のペットフードから維持期用のものへ徐々に切り替えます。この時期には成長に必要なカロリーが不要になるため、成長期よりも体重あたりのカロリー必要量が少なくなります。

また、活動量や避妊・去勢の有無などによって必要なカロリー量が変動するため、その子にあった量を与える必要があります。特に、避妊・去勢をするとホルモンバランスが変化し、活動量が減って必要なカロリー量が約30%減少する一方で、食欲は増加するため、カロリーが過剰になってしまう可能性があります。維持期のDERの目安は、未去勢・未避妊ではRER×1.8、去勢・避妊済みではRER×1.6になります。

高齢期

小型犬では中高齢期は8歳、高齢期は12歳ごろから、大型犬では中高齢期は5歳、高齢期は8歳ごろからと言われています。高齢になると体脂肪が増え筋肉量が減少するため、基礎代謝が減少し、活動性も低下します。また、消化吸収能力が低くなるため、カロリーを控えめにした消化吸収の良い食事を与えるとよいでしょう。さらに高齢になって様々な病気や、味覚や嗅覚の衰えにより食欲が低下して痩せてくる場合には、高カロリーの食事を与える必要があります。

高齢期のDERの目安は、RER×1.1~1.4になります。

適切なカロリーに調整するポイントは?

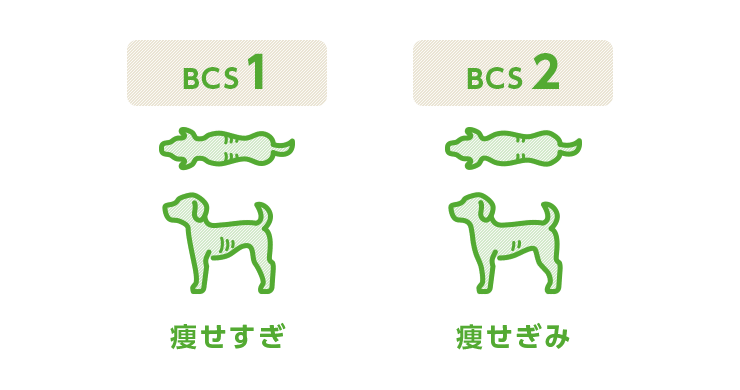

適切なカロリーを与えるためには、その子にとって適正な体重がどれくらいかを確認することが大切です。適正な体重には個体差があるため、体型を見て判断します。体型の客観的な評価として、BCS(ボディコンディションスコア)がよく使われます。肋骨や腰部、腹部の状態をもとに5段階もしくは9段階で評価します。

この評価をもとに、与えるカロリー量を調整しましょう。例えば、肥満と評価された場合、RERに減量の係数である1.0をかけることでDERを算出します。

また、活動量や気温などにより適切なカロリー量は変動するため、こまめに体重やBCSを確認し微調整するといいでしょう。

| BCS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 削痩 | 体重不足 | 理想体重 | 体重過剰 | 肥満 | |

| 理想大体重との差(%) | ≦85 | 86~94 | 95~106 | 107~122 | 123≦ |

| 体脂肪 | ≦5 | 6~14 | 15~24 | 25~34 | 35≦ |

| 状態 | 肋骨や腰部の骨格が 浮き出ている皮下脂肪は 触れない腹部は著しくへこみ、 上から見ると砂時計型をしている |

肋骨や腰部の骨格を 容易に触ることができる 皮下脂肪は わずか腹部はへこんでいる |

肋骨や腰部の骨格に 触ることができる薄い皮下脂肪がある 上から見ると 適度なウエストのくびれがある |

皮下脂肪に覆われて肋骨に 触るのが難しい腰部の骨は かろうじて触ることができる 腰のくびれはほとんどない |

厚い皮下脂肪に覆われて 肋骨や腰部の骨格に触ることはできない腹部は 横から見ると垂れ下がり、 上から見ると背中が顕著に広がっている |

おやつは1日どれくらいまで?

おやつは、犬がおいしく感じる「嗜好性」が高いためよく食べてくれますが、たくさんあげてしまうと栄養バランスが崩れたり、主食を食べてくれなくなったりするため注意が必要です。また、犬は人と比べて体が小さいため、少しあげたつもりでもカロリーが過剰になってしまう場合があります。飼い主とのコミュニケーションにも使われるため全くあげないのは難しいですが、1日の摂取カロリーの10%以内になるように調整し、主食はおやつの分のカロリーを減らした量を与えましょう。

まとめ

犬が健康に長生きするために、適正な体重を維持することはとても大切です。

ライフステージや活動量などに合わせてカロリーを計算し、体重や体型を見ながらその子にあった食事量を調整してあげるようにしましょう。

【関連記事】