年齢を重ねるとかかりやすくなる犬の口腔疾患として「歯周病」があります。歯磨きは歯周病を予防するだけでなく、愛犬とのコミュニケーションを深められるスキンシップでもあります。正しい歯磨きで、お口の中のケアをしていきましょう。

犬に歯磨きは必要?

人の場合、歯磨きをせず、歯磨きガムやデンタルリンスだけでケアを終わらせることは少ないと思います。同様に犬の口腔衛生を保つためには、歯磨きが重要です。歯磨きでお口の中をケアすることは、歯周病の予防に繋がります。

歯周病は万病のもと!子犬のうちから歯磨きを

歯周病は、歯を支える歯茎などの組織に起こる炎症で、ひどくなると顎の骨が溶けていきます。原因は、複数の口腔内細菌が歯の周囲で増えて歯垢になることです。この歯垢が、硬く石灰化して歯石になります。歯周病は痛みや出血を伴うことで生活の質が悪くなるだけでなく、よだれや口臭の原因にもなります。さらに、歯周病からさまざまな内臓疾患へ波及することも最近の研究でわかってきました。

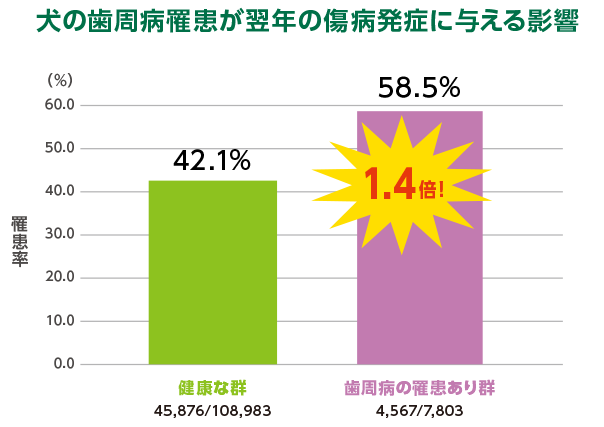

歯周病は重篤な疾病リスクを引き上げることが明らかに

アニコム損保の分析によると、歯周病などのお口のトラブルを持っている犬は、健康な犬に比べると、翌年全ての傷病の罹患率が1.4倍になることがわかりました。

また、心臓病は1.7倍、腎臓病にいたっては3.5倍となることもわかっています。

「歯周病は万病のもと」。放っておくと、さまざまな疾病に転じていく恐れがあります。愛犬の健康を守れるのは飼い主さんだけです。歯磨きなどのお口の中のケアを行い、歯周病を予防しましょう。

子犬のうちから歯磨きは必要

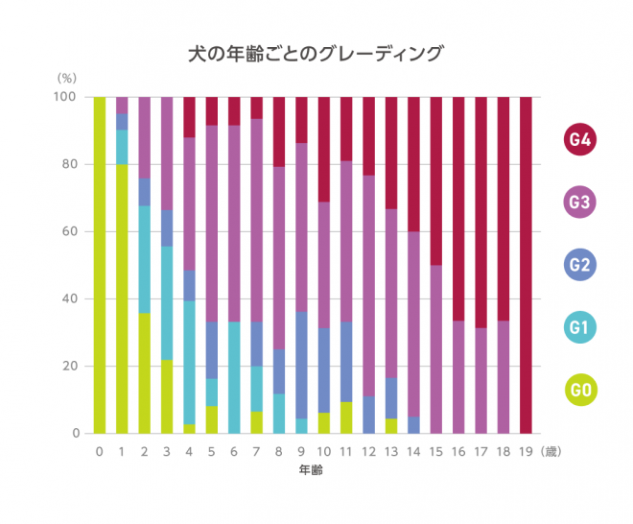

対象: アニコムグループの動物病院6院(※)に通院した犬430頭(0~19歳、平均8歳)

(※)愛甲石田どうぶつ病院、自由が丘どうぶつ病院、新宿御苑前どうぶつ病院、柴田動物病院、梅島動物病院、ペットの予防クリニック

調査期間:2023年5月30日~6月15日

| グレーディング基準 | |

| グレード | 症状 |

| G4 | 口臭強い、歯石あり(最大に歯石が付着している部位は歯の1/3以上) |

| G3 | 口臭強い、歯石あり(最大に歯石が付着している部位でも歯石付着部位は歯の1/3未満) |

| G2 | 口臭強い、歯石なし |

| G1 | 口臭は僅かにあり、歯石なし |

| G0 | 口臭ほぼ無し、歯石なし |

※一番症状が酷い歯に対し、歯肉炎・歯周病を対象として評価

アニコムグループ病院の犬の患者様を対象に、歯周病に関する調査を行ったところ、年齢が上がるにつれて歯周病の割合(G1~G4)が多くなっていることがわかりました。

歯周病はある日突然なるものではなく、慢性的に進行する病気です。1歳でも発症するので0歳からの予防が大切です。

【関連リンク】

アニコムと大阪大学、アース製薬が共同研究を開始 ペットの歯周病予防、口腔内環境改善から健康寿命延伸へ

歯磨きに慣れてもらうための3ステップ

いきなり歯ブラシで歯磨きをするのはNGです。多くの犬は口元に触れられることを嫌がったり怖がったりするので、「歯磨き=嫌なこと」と覚えてしまう恐れがあります。

「歯磨き=楽しいこと」と覚えてもらうために、次の1~3のステップを1つずつクリアしていきましょう。

【ステップ1】お口を触られることに慣れてもらう

はじめて歯磨きをする場合、まずは手でお口を触る練習から始めましょう。はじめは口の周りを触り、徐々に歯や歯茎に触れるようにし、できたら褒めて、おやつを与えます。「何だ、怖くなかった」「お口を触らせてあげると、おやつをもらえた」というプラスの記憶をたくさん作っていきましょう。

①お顔や口元にタッチ!

はじめは口の周りを触ることからチャレンジ。

②唇をめくって歯や歯茎をタッチ!

徐々に歯や歯茎に触れるようにしましょう。

③奥歯もタッチ!

奥歯にも無理なくタッチできるようになったら、ステップ2に進んでみましょう。

④上手にできたらご褒美をあげましょう

ご褒美の習慣は、ステップ2以降も続けると良いでしょう。

ステップ1をまとめた動画はこちら

【ステップ2】歯を触られることに慣れてもらう

指にガーゼやシートを巻いて、歯茎を痛めない程度に、歯と歯茎の表面を軽くなでましょう。まずは前歯から始め、慣れたら奥歯へ進みましょう。このステップでも、できたらすぐに褒めることがポイントです。

①唇をめくって歯や歯茎をタッチ!

前歯から奥歯へ進むように手を動かしましょう。

②指を奥まで入れて優しくなでる

力の入れ過ぎには要注意。

無理なくなでさせてくれるようになったら、ステップ3に進みましょう。

ステップ2をまとめた動画はこちら

【ステップ3】歯ブラシに慣れてもらう

歯を触られることに慣れてきたら、歯ブラシを使います。犬用、または小児用の口に入りやすい歯ブラシを使い、触らせてくれる歯から1本ずつ、歯ブラシを細かく動かしながら磨きましょう。このとき、力の入れ過ぎには十分注意してください。

<歯ブラシの握り方>

歯ブラシは鉛筆のように持ち、軽く握ります。

①毛先を小刻みに揺らして1本ずつ磨く

歯に対し45度の角度で歯ブラシを当てましょう。

②奥歯も念入りに

汚れの付きやすい奥歯も、愛犬の様子を見ながら念入りに磨きましょう。

ステップ3をまとめた動画はこちら

歯の磨き方・コツ・頻度は?

成犬の歯について

犬の永久歯は、全部で42本あります。基本的には、片側ずつ、上顎に切歯3本・犬歯1本・前臼歯4本・後臼歯2本、下顎に切歯3本・犬歯1本・前臼歯4本・後臼歯3本です。 犬は物を切り裂く犬歯と、かみ砕く時に上顎の前臼歯と下顎の後臼歯を使います。これらの歯は歯石が付きやすいです。

歯の磨き方とコツ

まずは、お口をめくり、歯の外側から磨いていきましょう。 特に重点的に磨くのは、上顎の大きい歯です。 内側(舌側)は、軽くお口を開けさせて、磨きます。

歯の表面だけでなく、歯と歯の間、歯と歯茎の隙間に歯ブラシの毛先を入れて、汚れをかき出すように磨くようにしましょう。

また、力を入れすぎると、歯ブラシが当たって歯肉を傷つけてしまう可能性があるので十分注意しましょう。力加減は、歯ブラシで桃の皮を傷つけない程度です。

コツは上手く磨かせてくれた時にはたくさん褒めてあげることです。嫌がる場合は無理やり磨かず、前歯・左側・右側など、場所と回数を分けて磨いてみてください。

歯磨きの頻度

理想は人間と同じように毎食後ですが、1日1回行えたらよいでしょう。最低でも3日に1回することで、歯垢を取り除くことはできます。できるときに、できる範囲で行ってあげましょう。

子犬の歯磨きはどうしたらいい?

子犬の歯について

犬の乳歯は28本で、生後2~3ヶ月ですべての乳歯が生えそろいます。4~6ヶ月くらいで永久歯に生えかわりはじめ、7ヶ月~1歳くらいになると、永久歯がそろいます。

子犬の歯磨きはいつから?

歯磨きは乳歯が生え始めた頃から始めましょう。乳歯自体は抜けてしまいますが、歯磨きに慣れさせるためにも始めておくとよいでしょう。

子犬の歯磨きで気を付けたいことは?

子犬の頃の歯磨きの一番の目的は、歯磨きに慣れさせることです。成犬になった時に歯磨きに苦手意識を持たせないように、褒めながら無理せず行いましょう。歯磨きの習慣をつけるために、ご褒美としておやつをあげるのも効果的です。

歯ブラシを嫌がる!犬の歯磨き代用品

歯ブラシを嫌がる場合には、以下の物で歯磨きをしましょう。

綿棒

歯ブラシを嫌がる子でも、綿棒は歯ブラシよりも小さいので受け入れやすいです。歯と歯茎の境目をなでることで、歯垢を取り除けます。綿棒を噛みちぎって飲み込まないように注意しましょう。

犬用の歯磨きガム

犬用の歯磨きガムは、オヤツとしても代用できるため、手軽に始めやすいでしょう。歯垢が付くことを抑制する歯磨きガムもあります。丸飲みしないような大きさを選び、かじっている間も注意して見てあげましょう。

犬用歯磨きシート

歯磨きシートは歯ブラシの前段階としても使いやすいものです。ガーゼと同様に、直接ご家族の手で歯を触るので、歯ブラシよりも安心感は高いかもしれません。

歯磨きおもちゃ

歯磨きおもちゃを噛みながら遊ぶことで歯の表面の歯垢を落とせます。おもちゃだけで十分な口腔ケアができる子もいる反面、おもちゃに触れない部分の歯垢が残ることがあります。また、歯周病の予防のために、細菌が繁殖しないようこまめにおもちゃを洗って清潔を保ってください。

お家で歯磨きするのが難しい場合は?

お口のケアをどうしても嫌がるときには、プロに任せましょう。嫌がる愛犬に無理に歯磨きを行うことで、関係性をこじらせてしまっては、元も子もありません。定期的なケアを心がけましょう。

歯石除去の費用は?

無麻酔で行うかどうかや、犬のサイズによって異なりますが、全身麻酔下で行う場合、数万円かかることもあります。他の治療でも治療費が高額になる場合があるので、普段のケアで予防することが非常に重要です。

▶犬の歯石取りについて!自宅でできる対策や治療費、予防法を解説【獣医師監修】

大切な愛犬の健康を守るために

歯磨きによって日常的にお口の中のケアをしていくと、歯周病の予防に繋がります。また、歯周病が他の疾患を悪化させる原因になっているという報告もあり、歯周病の予防が、他の病気の予防に繋がる可能性もあります。 慣れるまで大変なこともありますが、大切な愛犬の健康を守るために、歯磨きは重要です。無理強いはせず、ご褒美を活用し、少しずつ、歯磨きを続けていきましょう。