肛門腺は、犬の肛門の脇にあるにおいの強い分泌液を出す腺で、犬によっては定期的にお手入れをしてあげる必要があります。今回は犬の肛門腺について、どんなときにお手入れが必要なのか、お手入れをしないとどのようなリスクがあるのか、お手入れの仕方などをご案内します。

犬の「肛門腺」って?

犬の肛門の左右にある、においの強い分泌液を出す腺が「肛門腺」です。肛門腺は犬だけではなく猫やフェレットにもあり、有名なところではスカンクのにおい袋もこれと同じものです。

肛門腺の分泌液の性状は、液体から粘土状、粒状、固形状など、色も黄色、茶色、灰色、黒など犬によっていろいろです。同じ犬でも、年齢や体調によって性状や色が変化することがあります。

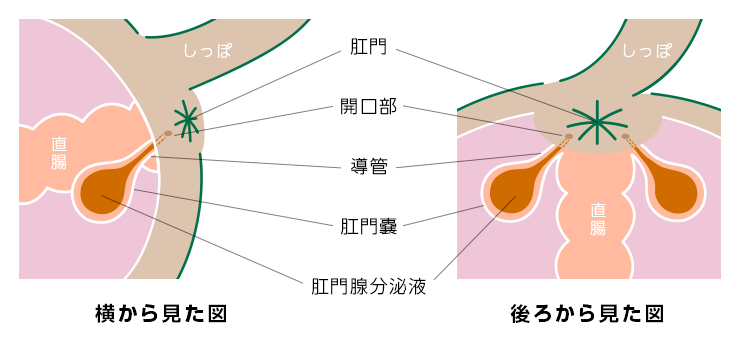

肛門腺はどこにあるの?

犬のおしりを後ろから見て、肛門を時計の中心としたとき、だいたい4時と8時のあたりの位置に、左右1対の肛門腺があります。横から見ると、肛門よりも少し奥まった位置に肛門腺があります。肛門腺で作られた分泌液は「肛門嚢」という袋の中にためられ、導管を通って肛門にある開口部から排出されます。

肛門腺の役割

肛門腺の分泌液は、犬や猫ごとにそれぞれ違うにおいをしています。お尻のにおいを嗅ぎあって相手を識別したり、自分のにおいを擦り付けて縄張りを主張するために利用されます。犬や猫は、スカンクのように身の危険を感じたときに相手を撃退する目的で肛門腺の分泌液を噴射することはありませんが、興奮して吠えたときや、恐怖を感じたり驚いたりしたときなどに、分泌液が出てしまうことがあります。

お手入れが必要な理由は?

肛門嚢は肛門括約筋(こうもんかつやくきん)に囲まれています。通常は、排便のときに肛門括約筋が収縮すると肛門嚢(こうもんのう)が圧迫されて、肛門腺の分泌液は便と一緒に排出されます。このように排便時にスムーズに排出される犬の場合は、肛門嚢に過剰に分泌液がたまってしまうということはないので、特にお手入れをする必要はありません。

しかし、分泌液が硬くて出づらい、何らかの原因で導管や開口部が狭くなってしまっている、肛門括約筋の力が弱くうまく排出できないなど、様々な理由で自然な排出がうまくいかず、肛門嚢に分泌液がたまりやすい犬もいます。そのような犬の場合は、定期的に肛門嚢を絞るお手入れをしてあげる必要があります。

特に気を付けてあげたい犬種や特徴は?

生まれつき解剖学的な構造が原因で出づらい犬や、体質的に分泌液が硬かったり、分泌液が大量にたまりやすい犬がいます。その他、次のような犬は特に注意してあげましょう。

・小型犬

チワワやトイ・プードルなどの小型犬は、肛門括約筋の力が弱いためにたまりやすい場合があります。運動不足の犬や、膝蓋骨脱臼など関節の問題を抱えている犬も注意が必要です。

・老犬

高齢になると筋力の低下から排出がうまくいかずたまりやすくなることがあります。

・肥満犬

過度に肥満している犬は肛門嚢の開口部が肛門の内側へ入り込み、分泌液が排出しづらくなるといわれています。脂肪によって肛門嚢が圧迫されづらいことも原因と考えられています。

・下痢や軟便を伴う腸の病気のある犬

排便時に肛門嚢が圧迫されづらいためたまりやすくなります。

肛門腺がたまったままになるとどうなる?

肛門嚢に過剰に分泌液がたまると、違和感からお尻をこすりつけて肛門周囲の皮膚炎を起こしたり、感染し化膿した状態(肛門嚢炎)や、それが悪化して皮膚が破けて穴が開き血液や膿が出てくる状態(肛門嚢破裂)になることがあります。このような状態になるとかなり痛みを伴うため、食欲が落ちたり、排便しづらくなったり、お尻周りや下半身に触れられることを嫌がったりするようになります。治療をして治った後も、お尻の痛みがトラウマになり、その後のお手入れが難しくなってしまうこともあります。

【関連記事】

肛門嚢(腺)炎<犬>

絞り方を解説!

肛門嚢炎や肛門嚢破裂を防ぐために、肛門腺の分泌液が過剰にたまってしまう犬の場合には、定期的に絞り出してあげることが必要です。家で絞ってあげることもできます。一般的な肛門腺の絞り方をご紹介します。

●用意するもの●

ティッシュ、ビニール袋

必要に応じて

使い捨て手袋(慣れないうちは素手の方がわかりやすいです)

お尻をきれいにするもの(体拭き取り用のウエットティッシュやフォームなど)

●絞り方●

①左手で犬のしっぽを上に持ち上げて肛門を確認します。

②右手の親指と人差し指で左右の肛門嚢を圧迫して絞ります。肛門の左右を下から持ち上げて肛門の穴に向かって押し上げるようなイメージです。このとき、分泌液がいきおいよく飛び散ることがありますので、肛門をティッシュで押さえながら行うとよいでしょう。(髪や服などにつくととても臭いので気を付けてください。)

③体拭き取り用のウエットティッシュやフォームなどでやさしくお尻を拭いてきれいにしてあげましょう。

初めての場合や、難しい場合はトリマーや動物病院のスタッフに相談して、絞り方を教えてもらうとよいでしょう。家で飼い主ががんばりすぎて犬が痛みや恐怖を感じてしまうと、後々お尻のお手入れが大変になってしまうことがあるので、うまくいかない場合は無理をせず相談するようにしましょう。

また、肥満気味の犬、お尻周りの筋肉が発達しているなど体型的に肛門嚢が奥深くに位置している犬、しっぽの短い犬、分泌液が硬くて出づらい犬など、肛門の外から手で絞って出すのが難しい場合もあります。このような場合は、肛門から指を入れ、中から肛門嚢を確認しながら圧迫して絞る必要がありますので、動物病院で相談しましょう。

注意してあげたいこと

・肛門周りが赤く腫れている、出血がある、触ろうとすると痛がるなど異常が見られる場合は、触らずに受診するようにしましょう。

・腰痛、関節痛などがある犬は、処置のために無理に立たせたりしっぽを持ち上げたりすることを嫌がる場合もあります。この場合も動物病院で相談しましょう。

・全部を完全に出そうとして力を入れすぎたり無理をしすぎると、炎症を起こしたり痛みの原因になることがあります。過剰にたまりすぎていなければ大丈夫なので、無理をしすぎないようにしましょう。

・肛門嚢腺癌など、肛門嚢にできる腫瘍もあります。肛門嚢腺癌は転移しやすいことが知られていて、早期発見、治療が大事です。肛門嚢がいつも腫れている、排便困難があるなど、気になる場合は動物病院で診てもらいましょう。

どれくらいの頻度でお手入れすれば良い?

犬によって肛門腺分泌液のたまってくる早さが違うので、お手入れの必要な頻度も変わってきます。排便時に自然に排出される犬の場合はお手入れの必要はありませんが、たまりやすい犬の場合は、1ヶ月に1~2回程度のお手入れが必要なケースが多いようです。トリミングのときなど、時期を決めて定期的にお手入れしてもよいですが、次のような様子が見られるときには、肛門腺分泌液がたまってきているサインの可能性があるので、早めに絞ってあげるようにしましょう。

●肛門腺分泌液がたまってきているサイン

・お尻を床にこすりつけながら移動する

・お尻を気にしてなめる

・肛門腺のにおいがする

また、次のような様子が見られるときは、肛門嚢炎や肛門嚢破裂を起こしている可能性もあるため、動物病院を受診しましょう。

・肛門周囲が赤くなったり腫れている

・肛門周囲を過剰に舐めたりかじったりする

・お尻や後足を触ろうとすると嫌がって怒る

・自分のしっぽを追いかけてぐるぐる回る

・排便時に鳴いたり痛がる

・便や座っているところに血や膿がつく

・食欲や元気がない

まとめ

ワンちゃんの肛門嚢炎や肛門腺破裂は比較的よく見られますが、一度起こすと繰り返すこともあり、できれば避けてあげたい病気です。肛門腺がたまってきたサインを見逃さないようにし、必要に応じて適切なお手入れをしてあげることでしっかり予防してあげましょう。