うさぎの健康診断は必要なのでしょうか?

答えはもちろん、必要です!

うさぎは、表情や感情がわかりにくいことから、体調が悪かったり、病気にかかっていても気づかずに苦しんでいることがあります。うさぎの健康を守るためにも健康診断は必ず行くようにしましょう。

健康診断へ行くもうひとつの理由

また、健康診断に行く理由として“動物病院に慣れておくため”ということがあげられます。日頃から動物病院へ通うことで、獣医師に身体を触られることに慣れてもらいましょう。病気をしていないからといって病院に連れて行かずに過ごしていると、万が一病気になってしまったときに、診察台の上でパニック…!ということも。 病気の早期発見だけでなく、万が一のためにも健康診断を通してうさぎの健康を守りましょう。

どれくらいの頻度で行くのがいい?

うさぎの健康診断は、1~2ヶ月に1回が理想的。 この頻度は、実は爪切りの頻度と同じくらい。爪切りとセットで、身体全体の様子を見てもらいましょう。 また、血液検査やレントゲンは少なくとも年に1度受けさせてあげると病気の早期発見に繋がります。

実際に健康診断へ行ってきた!

アニコム社員と暮らすぺーたん(6歳)男の子

3歳のときに首に膿が溜まって手術をしたことをきっかけに、普段から月に1回は動物病院へ通い、爪切りと体の様子をチェックしてもらっているぺーたん。今日は、初めての動物病院に健康診断を受けにいきます。(ドキドキ…)

今回、健康診断を担当してくださるのは、新宿御苑前どうぶつ病院の長岡院長。

健康診断の流れ

① 体重測定

まずは、体重を測定します。緊張している状態で診療台に乗せるとパニックを起こしてしまう可能性があります。タオルで身体をすっぽり覆うように包んであげると安心してくれます。

② 目の状態をチェック

涙・目やにが出ていないか、充血がないかを確認してもらいます。また、おうちで目を細めて痛がっていないかなどを聞かれます。目に症状がある場合には、結膜炎や涙嚢炎(るいのうえん)、白内障などの可能性があります。普段の様子を伝えて、異常がないかよく診てもらいましょう。

③ 鼻の状態をチェック

鼻水が出ていないか、鼻づまりがないかを確認してもらいます。また、おうちで鼻が鳴っていないか(何かが詰まっているような音)などを聞かれます。

④ あごの状態をチェック

両手をうさぎのあごの下に入れて、あごの骨が変形していないか、腫れなどがないかを触って確かめます。特にあごの下は腫瘍ができたり、膿がたまったりします。普段から、あごの下を触られることに慣れさせておくと安心です。 また、合わせてよだれが垂れていないか、口周りが湿っていないかをチェックします。

⑤ 耳の状態をチェック

たち耳うさぎの場合は、耳のトラブルが起きることはあまり多くありませんが、外耳炎がないか、寄生虫(耳ダニ)に感染していないかどうかを確認していきます。 うさぎの病気のひとつに“斜頸(しゃけい)”があります。この病気はうさぎの耳の病気が元になっている場合があるので、合わせて確認していきます。 普段から、耳の中が汚れていないか、痒そうにしていないかなどをチェックしておくとよいでしょう。

⑥ 口(歯)の中をチェック

うさぎには、切歯と臼歯があります。ごはんを食べるときにチラっと見える歯は切歯。それより奥にある歯が臼歯です。(※写真で見えているのは切歯)

うさぎの臼歯の状態は、外からはほとんど見えません。飼い主も、うさぎの口の中は手前の切歯しか見たことがないのが普通です。

うさぎの口は、入口を塞ぐように切歯が上下に生えているために、奥まで見えにくく、臼歯の状態をしっかりと診るためには、麻酔をかける必要があります。麻酔をかけて臼歯の状態を確認しなければ、よほどひどくなっている1~2割の異常を除いては発見することができません。

切歯が伸びすぎて治療を受けているときに、臼歯の異常が見つかることも多く、定期的に動物病院で口の中を見てもらうことが、病気の早期発見に繋がります。

また、うさぎの歯の伸びすぎ防止のためには、とにかく牧草を食べさせることが大事です。 かじり木などは、切歯しか使わないので根本的な解決にはなりません(もちろんストレス解消やおもちゃとしては有効です)。牧草を毎日欠かさず食べさせることが、うさぎの歯の健康維持に繋がります。ケージの金網を噛む癖がある子なども、歯の変形などに気を付ける必要があります。

⑦ 腹部の触診

おしり側から手を入れて腹部の触診を行います。 まずは上腹部を触って、胃の状態を確認します。うさぎがものを食べたときの胃の通過時間は非常に短く、1~2時間といわれています。そのため、数時間以内にごはんを食べていないのにも関わらず胃が張っている場合には異常といえ、病気や誤飲などの可能性があります。 続けて下腹部も触診を行います。 女の子の場合は、子宮疾患によるしこりの発見ができ、男女共通で膀胱の状態も触診でわかります。 普段から、おしっこの量や回数、色などをチェックし、異常があった場合には、すぐに動物病院に連れて行くことが大事です。

⑧ 聴診

聴診では、身体の中のさまざまな音を聞きます。消化管の機能が落ちている場合には、聴診で病気を発見することができます。

<聴診で確認すること>

胸部―心拍数・心音・呼吸音

腹部―蠕動音(ぜんどうおん)

※蠕動音とは:消化した食べものを、腸が伸びたり縮んだりをくり返し、腸内を移動させて体の外へ排出する動きのときに発生する音のこと。

⑨ 足の裏の確認

一見、ふわふわの毛で覆われているうさぎの足の裏ですが、毛をかきわけてみると、毛の生え方が薄い部分があります。 6歳のぺーたんの年齢でいえば、このくらいは正常範囲内。皮膚が一部白くなっているのは、人間でいう足の裏のタコと同じようなものです。 刺激に弱い部分なので、場合によっては、そこが赤みを帯びてきたり、皮膚がただれてくることもあります。

ケージの中の床材が固すぎたり、トイレが不衛生なまま放置されていて、雑菌が入ってしまったりなど、飼い主が気をつければ防げることが多いので、飼育環境を見直してあげましょう。

⑩ 採血

うさぎの採血をする箇所は、

- 後足

- 前足

- 耳

などがあります。うさぎの体調や状態によって採血の場所は異なります。今回は、後足から採血することにしました。採血をするときは、わが子の顔をしっかりと見ながら声をかけてあげましょう。新宿御苑前どうぶつ病院では結果が出るのに、大体2~30分くらいかかります。(※病院によっては、うさぎを預かって採血する場合や、血液検査を外部機関に依頼しているため結果の報告が後日になる場合もあります。)

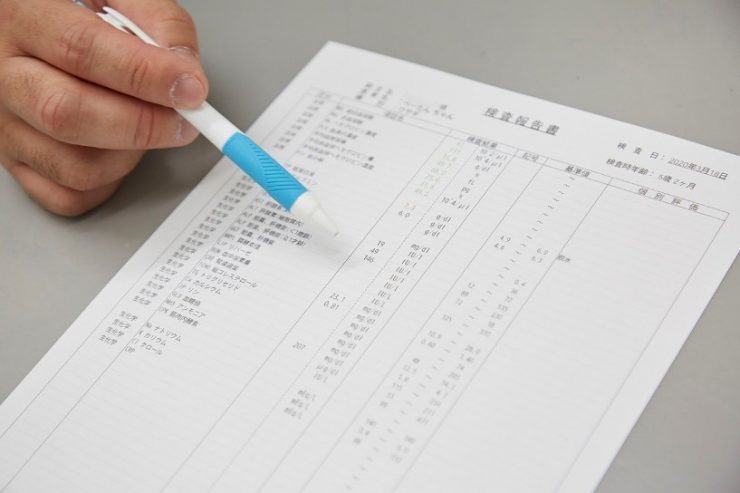

血液検査で特に見るべきなのは…

- 血糖値

- 肝機能(GOT、GPT)

- 腎機能(BUN、Cre)

- 脂質代謝(コレステロール、中性脂肪)

その他に、貧血や白血球数もポイントです。 正常値であることと、前回と大きな変化がなければ安心です。

血液検査は、犬や猫は半年~1年に1回が推奨されていますが、身体も小さく寿命も短いうさぎは、それよりも短い間隔で血液検査をすべきと長岡先生は言います。 ですが、血液検査やレントゲンなどはうさぎにストレスを与えてしまいます。検査をして体調を崩したり、ストレスで何らかの症状が出てしまった場合には、検査の間隔を考えてあげましょう。

最後に、爪切りをしてもらいましょう!

健康診断が終わったら、爪切りをしてもらいましょう。うさぎの爪の伸びすぎは、毛足の長いカーペットに足をひっかけてケガのもとになったり、毛づくろいをする際に目や耳を傷付けてしまったり、足先に体重をかけられず、かかとに負担がかかりすぎてしまったりなど、さまざまな問題を引き起こします。 もちろん、家でも爪切りはできます。ペットショップではうさぎの爪切り専用のはさみが販売されているので、ご自身でもできるという方は用意してあると便利です。

うさぎの爪を切るときには、“切りすぎないように”気をつけましょう。うさぎの爪を光に透かして見てみると、赤い血管が見えます。この血管まで切らないように注意してください。 うさぎの足の爪は、特に長い毛でおおわれているので爪を切る際には、毛をかきわけて切ってあげる必要があります。

また、家で爪切りをするときには、ひとりは抱っこする人、もうひとりは切る人と役割分担をしてふたりで挑戦することをおすすめします(家でのうさぎの爪切りは難易度がかなり高いので、無理にするのはやめましょう)。

これで健康診断終了!気になる結果は…?

長岡先生「どこも異常なし!ぺーたんちゃん、健康体です。ただ、6歳ということなので、これから、定期的に健康診断で体の変化を見ていく必要があります。引き続き、爪切りと一緒に定期的に動物病院へ来てくださいね。」

ひと安心したところで、うさぎと暮らす人であれば誰もが気になる健康診断にまつわる疑問を聞いてみました。

獣医師に聞いておきたい!教えて長岡先生!

うさぎの健康を守るために、毎日チェックすべきことはなんですか?

長岡先生:耳や目だけでなく、チェックしておきたいのはこの3つ。

- ごはんを毎日しっかり食べているか?

- うんちの量、回数、形がおかしくないか?

- おしっこの量、回数、色がおかしくないか?

身体の外で起きている変化よりも、身体の中で起きている変化の方がうさぎにとっては命に関わる症状であることが多いです。①~③は、ケージのお掃除と一緒に必ずチェックしてあげてください。

年齢によって健康診断は変えていく必要がありますか?

長岡先生:やはり年齢を重ねていくにつれて、大きな病気になる確率は高くなります。体の変化を見ていく中で、レントゲンや血液検査をしていくことは重要。 ですが、レントゲンや血液検査はうさぎにストレスを与えてしまう場合もあるので、性格や状態を見て獣医さんと相談しながら進めていくことをおすすめします。

年齢を重ねていくことで、気をつけていきたい病気はなんですか?

長岡先生:歯の病気です。 年齢を重ねると歯の伸び方に変化が出てくることで、不正咬合になってしまう場合があります。不正咬合が悪化すると、食欲がなくなってしまう、涙が出るなどの症状が出てきます。 また、どんな病気でも年齢が高ければ高いほど、治りにくくなってしまうので、若いときよりも注意深く見てあげましょう。 そのために、若いときから動物病院で定期的に健康診断を受けておくと安心ですね。

動物病院が嫌いなうさぎはどうしたらいいですか?

長岡先生:慣れない場所にいくのは、どんなうさぎさんも初めは怖いもの。聞きなれない音、他の動物たちの臭いがする空間、知らない獣医…。うさぎの気持ちになると、納得です(笑)。 ですが、うさぎは、動物病院に慣れてくれる生き物だと思います。実際に、僕が診察しているうさぎたちも、1回目に動物病院にきたときの顔つきと、数回来院したあとでは、表情が違います。 元気なときに来院していただき、動物病院に慣れてもらい、万が一何かあったときには、慣れている病院で治療をする。それがうさぎにとっても、もちろん飼い主さんにとっても一番いいことです。

―長岡先生、今日はありがとうございました!

最後に、健康診断の重要さをもう一度伝えたい!

今回、6歳になるぺーたんが健康診断を受けて感じたことは「異常が何もなくて良かった。」ということ。 この気持ちが、うさぎと暮らす上でどれだけの安心を飼い主に与えてくれるかは、言うまでもありません。 帰り道、健康診断に疲れたのかバッグの中でうとうとするわが子の姿を見て、心から「長生きしてね。ずっと元気でいてね。」と思いました。

うさぎは、確かに犬や猫に比べて感情表現が豊かな動物ではありません。痛くても苦しくても表情に出さずにグッと我慢してしまいます。 だからこそ、飼い主が毎日の小さな変化も見逃さず、年に1回は動物病院で健康診断をしてもらうことが重要。できる限り、わが子が元気でいられるためにできることをしてあげましょう。

※今回の診察や健診内容は一例です。 健康診断を受ける場合には、わが子に合った方法や内容を担当の獣医師と相談してください。

撮影協力

病院名:新宿御苑前どうぶつ病院

住所:〒162-0067 東京都新宿区富久町16-24富久ロータリービル

診察時間:(1F)10:00~13:00/16:00~20:00 (2F)10:00~13:00/16:00~19:00

予約受付時間:(1F)10:00~13:00/16:00~19:30 (2F)10:00~13:00/16:00~18:30

休診日:なし(2F猫専門診療は火・木曜日休診)

※事前予約が必要です。

※年末年始、学会等で臨時休診となる場合があります。

アクセス:【地下鉄丸ノ内線】新宿御苑前駅の2番出口より徒歩約8分/【東京メトロ副都心線】新宿3丁目駅のC7出口より徒歩約10分

可愛いうさぎとの出会いをお探しなら

末永く一緒に暮らせる、大切な家族と幸せな出会いをしたいものですね。そんな出会いをお探しなら、ハローべいびぃを活用してみては?全国のペットショップから探すことができる情報サイトです。エリアや品種などの条件から簡単に検索できるので、ぜひご覧ください!