大きくてきれいな瞳は、猫の魅力のひとつです。日々一緒に暮らす中で、愛する猫と一緒に見ている景色…私たちの目に映るさまざまなものは、猫にはどのように見えているのでしょうか。また、猫にも視力の低下など視覚の障害が出てくることはあるのでしょうか。

猫の目の基礎知識

図A

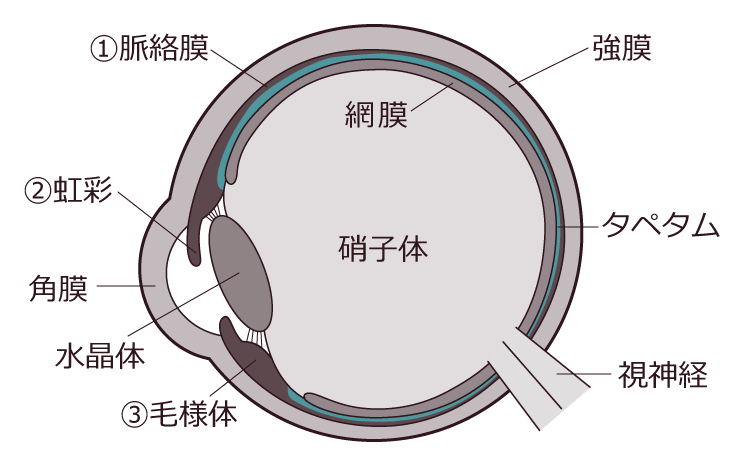

▲ ①、②、③を総称して「ブドウ膜」という

角膜や虹彩、水晶体、硝子体、網膜など、目の基本的な構造は人も猫も同じ。しかし、猫は体の大きさに比べてとても大きな目をもっていて、その大きさは人の目の約3分の2です。また、視覚も人とは少し異なります。猫は人と比べると視力(静止視力)は弱いものの、動くものをとらえる力、いわゆる動体視力や、暗いところでものを見る力は人よりもはるかに優れていると考えられています。

猫の視力ってどのくらい?

人が視力検査で行っている円の切れ目(ランドルト環)を識別するような視力「静止視力」は、猫では人のおよそ10分の1程度で、視力0.1~0.2ほどといわれています。そのため、全体的にもやがかかったように、輪郭がぼやけた状態で景色やものが見えていると考えられています。

一方で、動くものを認識し、視線を外すことなく持続して識別する視力「動体視力」は、人よりも優れています。対象物にピントを合わせて移動する目の機能が発達しているためで、猫が野生で生きていく中で素早く動く小動物や昆虫などを捕えるために備わった能力といえるでしょう。

また、猫は暗闇でものを見る力も優れています。目の構造が光を取り入れやすくなっていることと、光の明暗を感じる視細胞を多く持っていることで、猫が光を感知する量は人の約5倍程度といわれています。これもまた、早朝や夕暮れなどに活動する薄明薄暮性の猫において発達している能力のひとつです。

猫の視界はどう見えているの?

猫は人と比べると静止視力が弱いことから、周囲の様子は少しもやがかかったようにぼやっと見えていると考えられています。そのため、近づいてくる物体を、視覚だけで認識しようとすると、かなり近くで見ないと認識できません。通常は、形状や動きだけでなく、音やにおいなどを総合的に認識して判断しているため、さほど困ることはありません。しかし、初めての場所や初めてのものの場合、記憶の中の情報に頼れないため、明らかに安全そうなものであっても、慎重に端からゆっくり確認を行うことが多いです。

「色」では、赤色を識別できないと考えられています。これは目の網膜にある、光による視覚的な映像を神経信号に変換する視細胞の数や種類が人と猫では異なるためといわれています。

瞳孔が開いたり狭くなったり…あれはなぜ?

▲左がリラックスしている状態。右は何かを見て驚いている状態

瞳孔の大きさは、目に入る光の量やピント調節、そして気分によって変化します。

瞳孔を通過した光が目の網膜に届いて視覚情報となるのですが、瞳孔の大きさを調整する虹彩は、まぶしい光の中では瞳孔を狭くし光量を抑えます。逆も同じ。薄暗い中では瞳孔を広くします。

また、狩りをする時には瞳孔を狭くして、獲物との距離感をより正確に認識できるようにします。チーターが狩りをする映像などでもよく目にしますね。

瞳孔の役割は人も猫も同じです。異なる点としては、猫は瞳孔が狭くなる時に、「縦に細長くなる」ことです。このスリット状の瞳孔は、円形の瞳孔と比べて瞳孔の大きさを素早く変えられること、開いた時の円の大きさが大きくなることが特徴としてあげられ、夜行性で狩りをする動物に多くみられます。

視覚の調節とは別に、瞳孔の大きさは、気分によっても変わります。興奮状態のときには瞳孔が開き、リラックス状態のときには狭まります。そのため、驚いたり、おもちゃに興奮しているような時の猫の瞳孔はまんまるになりますし、撫でてもらったり甘えている時の猫の瞳孔は細くなります。

瞳孔の大きさの変化は、猫の気持ちを知るちょっとした手掛かりにもなっているのです。

猫の目が暗闇で光るのはなぜ?

薄暗いところで猫の顔をみたり、写真を撮ったりすると、猫の目が光って見えることがあります。これは、猫の目が光を発しているわけではありません。目の奥にある薄い膜「タペタム」(図A参照)が、自転車の反射板のように外からの光を反射しているために、猫の目が光って見えるのです。

猫は、直接網膜に当たる入射光とタペタムによる反射光とで光を増幅させることで、暗闇のなかのわずかな光でも視覚の感度を上げ、周囲を見ることができるのです。このタペタムは、人にはありませんが、犬やライオンなどの食肉動物やウシなどの有蹄類、鯨類など、多くの哺乳類が持っています。タペタムの色は、品種や個体によって異なります。どの色だから異常ということはありませんが、網膜に異常が生じるとそれまでの色とは変化して見えることがあります。

また、猫は暗いところでは多くの光を目に取り入れるために、瞳孔を最大限に丸く開いています。そのため、暗いところで見る猫の目は、大きく丸く光って見えるのです。

もしかして見えてない? 猫の視力低下の原因

猫の目も人と同じように、病気などで視力が低下してしまうことがあります。ただ、猫は日頃から視力以外にも聴覚や嗅覚、触覚などをたくさん使って活動しているため、視力が落ちても日常生活には大きな影響がでないことが多く、猫の様子の変化に気づけないこともあります。とくに、片目だけに視覚障害がある場合、行動変化はほとんど見られないことが多く、気づきにくいです。

猫の性格にもよりますが、視力低下のサインとしてよく見られるのは、以下のような行動です。

-

- ・高いところから降りられない

-

- ・以前より慎重に歩くようになった

-

- ・何かを要求したり探したりしてよく鳴くようになった

-

- ・周囲の明暗にかかわらず瞳孔が開いたままになっていることが多い

-

- ・撫でた時に驚くなど、物事に過剰に反応するようになった

-

- ・頻繁に目を細めたりこすったりする

-

- ・ものにぶつかったりジャンプを失敗することが増える

-

- ・壁伝いに歩いたりあまり動かなくなる

-

- ・匂いをかいで近づいた際に何度も対象にぶつかる

-

- ・ごはんやトイレの場所がわからなくなる

-

- ・トイレを失敗してはみ出してしまう

- ・多頭で生活している場合には、力関係が変わる

猫の視力に障害がでる原因は、緑内障や網膜変性などの目の病気や、目の傷など「眼球自体に異常が生じる場合」と、脳神経疾患など「眼球以外に異常が生じる場合」とに分けられます。猫の視覚障害は、眼球自体に異常が生じる病気が原因となることが多く、そのいくつかをご紹介します。

ブドウ膜炎

目の組織のうち、「虹彩」、「毛様体」、強膜の内側にある「脈絡膜」を総称して「ブドウ膜」といいます(図A参照)。 「ブドウ膜」には目に栄養を与えるための毛細血管が分布し、眼球の内部を覆っています。何らかの原因により、このブドウ膜の一部もしくは全体に炎症が起きるのが「ブドウ膜炎」です。

症状

ブドウ膜炎の症状はさまざまですが、主に次のようなケースが見られます。

-

- ・白目の部分が充血し、目の痛みのためにまぶしそうに目をしょぼしょぼさせる

-

- ・目ヤニや涙の量が増える

-

- ・目の表面が白っぽく見える

-

- ・目の中にもやがかかったように見える

-

- ・虹彩の色が変わる

- ・視力が低下する

原因

ブドウ膜炎の原因は目そのものに原因がある場合と、その他の疾患が原因で起こる場合に分かれ、猫では目以外に原因がある場合がほとんどです。猫伝染性腹膜炎、猫白血病ウイルス感染症、猫免疫不全ウイルス感染症、トキソプラズマ病、クリプトコッカス症などの感染症や、リンパ腫などの腫瘍により発症します。

目に原因がある場合は、外傷などによる角膜障害や打撲、白内障などの水晶体の疾患、眼球に発生する腫瘍、などにより発症します。

予防

猫のブドウ膜炎は、目だけでなく全身に症状があらわれる全身性疾患が原因となることが多いです。ワクチンで予防できる病気もあるため、ワクチン接種を心掛けましょう。

治療

治療は、ブドウ膜炎の治療として抗菌剤や消炎剤の点眼薬や内服薬などの治療を行いつつ、ブドウ膜炎を起こしている原因疾患についての治療を行います。ブドウ膜炎の治療によく反応すれば、その後の経過も良好ですが、治療への反応が悪いと、失明することもあります。

目の異常以外でも、気になる症状があれば早めに通院して、早期発見・治療を行うことがとても大切です。

高血圧性網膜症

網膜は眼の奥(眼底)にあり、視細胞を持っています。この網膜が何らかの原因により損傷したり変性したりすると、視覚障害が起こります。猫の網膜疾患で最も多くみられるのは「高血圧性網膜症」です。

症状

外見上、目の奥で起こる初期の異常はわかりにくいため、症状が進行して視覚障害が疑われる行動が見られる、眼球内に血液がたまって目が赤く見えるなどの症状が出ることで、受診にいたるケースが多いです。

原因

腎不全や甲状腺機能亢進症などによる高血圧が原因で発症します。眼球の血管は身体の中で最も細いもののひとつで、血圧が高くなると網膜の血管が損傷し、漏れ出した血液成分によって網膜剥離などが起こります。

予防

こまめに血圧を測定することが、予防手段のひとつです。すでに腎不全や甲状腺機能亢進症など基礎疾患がある子は、状態により3か月~半年に1回程、上昇傾向があれば月1回以上は測定をするとよいでしょう。健康な子でも高齢(10歳以上)の場合は、ワクチン接種や健康診断などとあわせて血圧の測定を行うことが望ましいです。

慢性的に血圧が高めで網膜の損傷が緩やかに発生した場合、損傷が起こってから1週間以内に治療を開始すれば回復の可能性は高いといわれています。血圧が高めの猫は、眼科の健診もあわせて定期的に行うことがおすすめです。

治療

原因疾患の治療を行い、血圧を下げるとともに、目の炎症や感染などがある場合は点眼薬による治療を行います。出血や網膜剥離が回復しても、損傷の程度によって視覚の回復は難しい場合も多いです。網膜下出血や眼底でのわずかな出血は外見上わからず、気がつかないうちに進行してしまうことがあるため、高齢猫や腎不全等の治療を行っている猫は、定期的に血圧検査や眼底検査を行うことが望ましいでしょう。

緑内障

緑内障は、眼球の中を満たしている水分(房水/眼房水)が何らかの原因で適切に排出できなくなってしまうことで目の中の圧力(眼圧)が高くなり、目の強い痛みや眼球の腫れ、視覚の障害などを引き起こす病気です。

症状

緑内障を発症すると、目の外見上は白目の充血、瞳孔の散大、角膜の白濁(角膜浮腫)などがみられます。また、次のような様子が見られます。

-

- ・痛みから目をしょぼしょぼさせる

-

- ・目を開けない

-

- ・元気・食欲がなくなる

- ・頭を触られるのを嫌がる

その他、目が見えにくくなるので、ものにぶつかったりつまずいたりすることもあります。緑内障が進行すると、眼球が腫れたり、水晶体の脱臼や眼内出血などを起こして、視力の低下や失明に至ることがあります。

原因

緑内障は、遺伝が原因で房水が適切に排出されないために眼圧の異常のみが起こる「原発性緑内障」と、他の目の病気から房水の排出機能が影響を受けて発症する「続発性緑内障」とに分けられますが、猫では続発性緑内障がほとんどといわれています。

外傷やブドウ膜炎、眼内腫瘍などの目のケガや病気の他、ブドウ膜炎を引き起こす猫伝染性腹膜炎や猫白血病ウイルス感染症、トキソプラズマ症などの感染症も続発性緑内障の原因となります。

予防

緑内障を予防することは困難ですが、緑内障の初期の段階では失明に至ることなく治療ができる場合もあります。ご自宅での早期発見が重要となりますので、猫の行動や目の状態などで気になることがある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

治療

点眼薬や内服、点滴などで眼圧を下げる内科的治療の他、状態によっては、手術など外科的治療を行う場合もあります。手術には、房水の産生を抑えたり、房水を別の部位に排出させたりすることで眼圧を下げるための手術と、すでに失明している場合に、痛みを抑えるために行う眼球摘出と義眼挿入の手術とがあります。症状の進行状況で治療方法は異なり、眼科専門医への紹介となる場合も多いです。

白内障

白内障は、眼球内にある水晶体と呼ばれる透明な器官が何らかの原因で変性し、水晶体の一部もしくは全部が白く濁ってしまう病気です。

症状

水晶体はカメラのレンズと同じ役目をしています。そのため、水晶体が白濁すると視界が濁って、視力の低下や目がほとんど見えなくなってしまうことがあります。併発した目の病気によって視細胞が損傷し、失明してしまうことも。白内障の進行に伴い、外見上の目の症状として、瞳孔の奥が白く変色していきます。

原因

猫の白内障は、人や犬に比べるとまれです。いろいろな原因がありますが、多くは異物や外傷による水晶体の損傷やブドウ膜炎などの眼内の炎症です。先天性(遺伝性)の白内障もありますが、ペルシャ、ヒマラヤン、バーマンなどいくつかの品種でわずかに報告がある程度です。

予防

白内障を予防することは困難ですが、初期の点眼薬等で個体差はあるものの病気自体の進行や症状が出るのを遅らせることができる場合もあります。また、白内障の発症原因によっては水晶体の白濁以外の目の症状を併発する可能性があるため、しっかり調べることが重要です。

治療

初期の治療としては、病気の進行を遅らせる点眼薬の投与を行うこともありますが、進行のスピードは個々で違います。外科治療もあり、変性した水晶体を除去して眼内レンズを入れる手術を行う場合があります。この手術は、水晶体が濁っていても視細胞が損傷を受けていない場合に検討されますが、いずれにせよ、眼科専門医への紹介となる場合が多いです。

自宅での早期発見が重要ですので、猫の目の色が白や薄いグレーなど少し濁っているように見える場合や、気になる行動変化などがある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

もし猫の目が見えなくなったら気をつけたいこと

猫の行動を見ていて、もしかして目が見えにくくなっているのかも…と思いあたることがあったら、早急に動物病院を受診し詳しい検査を受けるようにしましょう。必要な検査・処置によっては、眼科専門医を紹介される場合もあるかもしれません。そして、原因となる病気に合わせて点眼や投薬などの治療を行いましょう。

猫が安心して動ける動線を確保

日常生活でもなるべく視覚障害によるストレスがないように環境を整えてあげることが大切です。トイレや水のみ場、食器、ベッドなど猫専用のものはグッズや場所を極力変えず、変えたり動かしたりする場合は少しずつ行うようにしましょう。また、そのほかの家具の移動も極力避け、床にものを置かないなど、猫がいつもの動線を安心して動けるようにすることが大切です。また、高いところへは登れるけれど降りられない、部屋を出られるけれど入れないなど、よくやってしまう困ったことがあれば、安全のためにそれをさせないようにするのもひとつです。

お気に入りの場所を維持

猫には心落ち着く、お気に入りの場所があります。目が見えなくても、いつもどおりに使えるよう、その場所に応じて降りられる段差やスロープを作る、コースを誘導できる壁や目印を作るなどの工夫をして、お気に入りの場所を維持してあげましょう。

音の出るおもちゃや声かけで過ごしやすく

活発な猫であれば、広い空間をとって鈴など音の出るおもちゃで十分遊んであげることもストレス解消になります。

ご家族のみなさんも、猫を撫でたりする場合はもちろんのこと、掃除機や雨戸の開閉など猫が驚きやすい動きがあれば、事前に声をかけることを習慣づけましょう。その子に合わせて過ごしやすい場所を作ってあげることが、お家でできる何よりのケアになります。

【関連記事】

ギャッ、目に白い膜が! これって目の病気? 猫の瞬膜と、そのトラブル

【関連リンク】

ブドウ膜炎