ブドウ膜炎とは、眼の中のブドウ膜という膜に炎症が生じる病気です。とはいえ眼の構造は複雑なので、ブドウ膜がどういったものなのか、炎症を起こすとどのような症状や影響があるのかは、イメージしにくいかと思います。今回は猫のブドウ膜炎の症状や治療方法などをお話しします。

ブドウ膜炎はどんな病気?

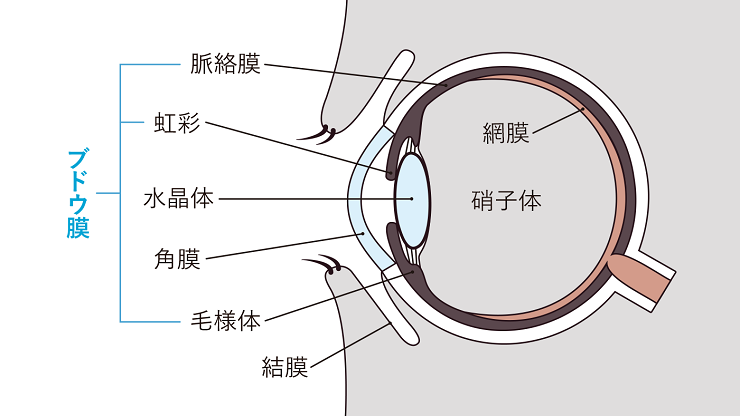

ブドウ膜は血管とメラニン色素が豊富な膜で、黒っぽくブドウのような色をしていることからブドウ膜と呼ばれています。ブドウ膜は眼の内側の膜で、虹彩(こうさい)、毛様体(もうようたい)、脈絡膜(みゃくらくまく)の3つからなります。カメラで例えるとレンズの役割をする水晶体と硝子体、フィルムの役割をする網膜を、ぐるりと包み込んでいます。ブドウ膜を構成する3つの構造は、主に以下の働きをしています。

・虹彩:猫の眼の黄色や青、緑色に見える部分で、伸び縮みして瞳孔の大きさを変えて眼に入る光の調整をしています。ブドウ膜の中で唯一外から確認できる組織です。

・毛様体:虹彩の後ろに繋がっており、水晶体の厚みを変化させてピントを調節しています。また、房水という液体を産生して、血管のない眼の組織に栄養を与えるほか、眼の圧力(眼圧)を調整しています。

・脈絡膜:さらに眼の後方に広がる膜で、血管が豊富で眼球内に栄養を供給しています。

上記のように、ブドウ膜は他の眼の組織と連動して、とても重要な機能を担っています。これらに炎症が起こると、眼のさまざまな機能に影響が出て、障害を起こしてしまいます。病状が重篤になると、失明してしまう場合もある病気です。

ブドウ膜炎の原因は?

ブドウ膜炎はさまざまな原因で起こります。注意したいのが、ブドウ膜炎は眼だけの問題ではなく、全身的な病気が発端となり、全身疾患のひとつの病状としてブドウ膜炎を発症しているケースが多いということです。全身性の病気がブドウ膜に波及してしまい、炎症を起こすとされています。また猫は、全身性の病気の中でも、特に感染症からブドウ膜炎を起こすことが知られています。このため原因を追求するには、眼の検査以外にも、病原体の有無を調べるための血液検査や、全身性の病気がないかを調べるX線検査や超音波検査が必要となる場合があります。ここではブドウ膜炎の原因を、感染症と非感染症にわけて説明します。

猫のブドウ膜炎を起こす感染症の例

以下に示すウイルス、細菌、真菌、原虫、寄生虫による感染症は、猫のブドウ膜炎を引き起こします。いずれも事前に避けられるものは感染しないよう注意しましょう。

・ウイルス性感染症:猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIP)、猫免疫不全ウイルス(FIV)、猫白血病ウイルス(FeLV)、猫ヘルペスウイルスⅠ型(FHV-1)、猫肉腫ウイルス(FSV)

特にFIPは症状が重篤で、進行もほかのウイルスと比べ早い感染症です。

・細菌性感染症:バルトネラ感染症(別名は猫ひっかき病)

・真菌症:クリプトコッカス、カンジダ、ヒストプラズマ、ブラストミセス

・原虫症:トキソプラズマ

・寄生虫症:ハエ幼虫症

ブドウ膜炎を起こす感染症以外の原因

感染症以外の原因としては、眼球自体の問題で起こるものと、全身疾患から起こるものがあります。

・ブドウ膜炎の原因となる眼球の疾患

眼の外傷や眼球表面の角膜潰瘍、眼の腫瘍(黒色腫、眼肉腫など)、白内障、緑内障、水晶体の脱臼、眼の免疫介在性疾患、特発性(原因が分かってないブドウ膜炎)

・ブドウ膜炎の原因となる全身性疾患

高血圧症、高脂血症、血液凝固の異常、血管炎、腫瘍の眼への転移(リンパ腫など)

ブドウ膜炎の症状・治療法は?

ブドウ膜炎には多くの原因があることから症状もさまざまです。他の眼の病気でも見られる症状や、眼が原因と特定できないような食欲がないといった漠然とした症状しか見られない場合もあります。しかし、ブドウ膜炎は進行すると白内障や緑内障、水晶体の問題といった他の眼に影響が出てくるほか、最悪の場合は失明してしまうこともあるので、早期に発見したい病気です。下記に紹介する症状に注意しながら、できるだけ猫の体調の変化に気付いてあげられるようにしましょう。

症状

ブドウ膜炎は両眼に発症しやすいと言われています。両眼に異常が起きると症状がわかりにくい場合もありますが、猫の眼の状態を日頃から観察し、以下の変化がないかチェックしましょう。

・炎症や痛みで、まぶた(眼瞼)の腫れや痙攣、瞬膜が出ている、涙がいつもより多く目やにが出ている。眼が開きづらく、眼が凹んで見える。

・白目の部分(結膜)が赤く充血している。

・瞳孔の大きさや形がいつもと違う。暗い所で瞳孔が小さいままだったり、逆に明るい所でも瞳孔が開いている。瞳孔周りの虹彩の色がいつもとちがう。

・眼の中が白く濁って見える、もしくは全体的に赤い。

・視力が弱い気がする。飼い主と目を合わせてくれない。物にぶつかる、おもちゃを追いかけられない。

・全身性の疾患が原因の場合や眼の痛みが強い場合:食欲低下、活発に動きたがらない、だるそうにしている、発熱が見られる。

治療法

ブドウ膜炎の原因となる疾患がわかっている場合は、原因疾患の治療を行いながらブドウ膜炎の治療を行います。ブドウ膜炎の治療としては、一般的に眼の局所の炎症や痛みに対して消炎剤の点眼を行います。感染を伴う場合は抗生剤の点眼が併用される場合もあります。また、炎症が強く広範囲にわたる場合や点眼だけで改善が見られない場合は、飲み薬や注射での消炎剤の投与を行う場合もあります。

ブドウ膜炎は早期に治療を開始するほど治療がうまくいきますが、放っておくと数日の内に重篤化する場合もあり、治療中はしっかりと眼の変化を見る必要があります。点眼は一日3〜4回程度の投与が必要となり、猫が眼を気にする場合には、エリザベスカラーを付けておく必要があるかもしれません。通院で眼の様子を確認しながら、自宅で点眼などができるかどうか、都度相談しながら治療を進めていきましょう。また、ブドウ膜炎が治っても、緑内障などの合併症や再発がないか、定期的に眼の状況を診てもらうようにしましょう。

なりやすい猫種ってあるの?

現状ブドウ膜炎に罹りやすい猫の品種は知られていませんが、さまざまな疾患からブドウ膜炎を発症することから、発症年齢は若齢から高齢と全年齢で見られ、品種や年齢に限らず発症に注意が必要です。特に、若齢であればケガによる外傷や感染症、高齢の猫であれば高血圧や腫瘍などに罹った場合は、気をつける必要があります。

治療費はどのくらい?

アニコム損保の調査によると猫のブドウ膜炎の平均年間通院回数は2回で、通院1回あたりの平均単価は5,400円程度とされています。治療期間は1~2週間程度の期間が一般的ですが、重度のブドウ膜炎では長期間の治療が必要であったり、全身性の疾患が関連して起きたブドウ膜炎では全身性疾患の治療も必要になるため、それ以上の治療費がかかる可能性があります。

【関連サイト】

ブドウ膜炎<猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

ブドウ膜炎の予防法はある?

猫のブドウ膜炎を確実に予防する方法はありませんが、完全室内飼いにして他の猫との接触を避けることで、眼の外傷や、感染症が起因となるブドウ膜炎を予防することができます。またワクチンで予防できる感染症は、事前のワクチン接種で防げます。ブドウ膜炎の発症原因となる疾患は、なかなか日常の生活では気付きにくいものです。猫が訴えるような症状が出てからでは、病状が重篤で治療が困難な状態になっていることも少なくありません。日頃から定期的に、眼や全身の健康チェックを動物病院で行ってもらい、早期の内に異常を発見することで、ブドウ膜炎を起こすような状態を回避できる可能性があります。

まとめ

ブドウ膜炎は、炎症が広がり重篤になる前に治療を行うことが重要です。しかしながら、初期の症状は他の眼の疾患と似ていることが多く、見逃しがちです。少しでも猫の眼に違和感を覚えたら、動物病院で眼に異常がないかしっかりと確認してもらいましょう。

病気になる前に…

病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。