太りすぎ、やせすぎが体に良くないのは人も猫も同じ。愛猫の体重管理に頭を悩ませている飼い主さんも多いのではないでしょうか。愛猫が適正な体重を維持するためには、飼い主さんが適切なごはんの量を把握して与える必要があります。今回は猫に必要なカロリーやその計算の方法、適切なごはんの与え方についてご案内します。

猫にとって必要なカロリー量とは

動物は体の機能を維持したり、活動するためにエネルギーを必要とします。このエネルギーの量を表す単位がカロリー(cal)です。

エネルギーは、食物中の三大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)から作られます。健康的な体の機能と体型を維持するためには、食事から摂取して得られるカロリーと、活動することで消費されるカロリーのバランスが重要です。使われるカロリー量に対して摂取量が多いと、余った分は脂肪として体に蓄積されて肥満の原因になり、摂取量が少ないと体の脂肪をエネルギーとして使うため痩せてしまいます。猫にとっての必要なカロリー量とは、猫の普段の生活の中で健康的な体型を維持することができるカロリーの量ということになります。その量は、猫の体重、体型、ライフステージ、活動量、体質などの要因によって変わってきます。

健康的な体型とは?

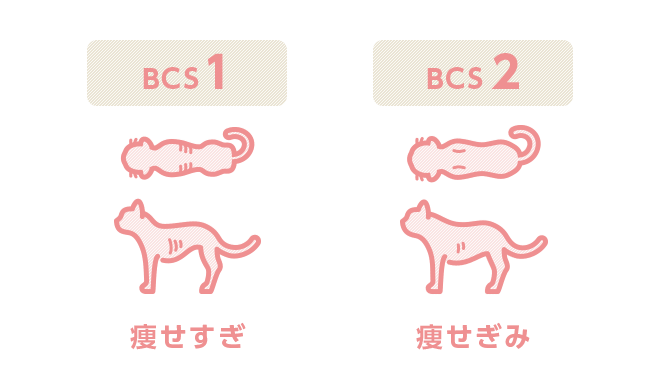

必要なカロリー量を知る上で、わが子の体型、理想体重を知っておくことが大切です。その目安となるのがボディコンディションスコア(BCS)です。猫の体の肋骨、腰部、腹部の状態をもとに5段階に分かれています。

■BCS1(左) 痩せすぎ

肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。首が細く、上から見て腰が深くくびれている。横から見て腹部の吊り上がりが顕著。脇腹のひだに脂肪がないか、ひだ自体がない。

■BCS2(右) 痩せぎみ

背骨と肋骨が用意に触れる。上から見て腰のくびらは最小。横から見て腹部の吊り上がりがわずか。

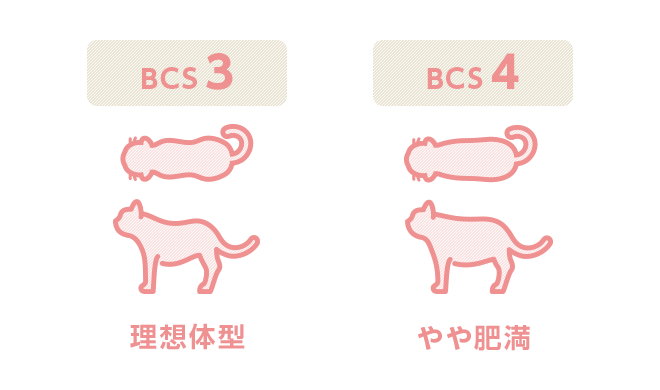

■BCS3(左) 理想体型

肋骨は触れるが、見ることはできない。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれがわずかに見られる。横から見て腹部の吊り上がり、脇腹のひだがある。

■BCS4(右) やや肥満

肋骨の上に脂肪がわずかに沈着するが、肋骨は容易に触れる。横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹はくぼんでいる。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気づく。

■BCS5 肥満

肋骨や背骨は厚い脂肪におおわれて容易に触れない。横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。

愛猫が理想的な体型であれば、今の体重を維持できるカロリー量が必要量ということになります。もし理想的な体型から外れているのであれば、かかりつけの先生に理想体重を聞いてみましょう。その理想体重に近づけるためのカロリー量が必要量になります。

ライフステージによって必要なカロリー量は変化する

理想的な体型を維持するために必要なカロリー量は、ライフステージによって変わってきます。

幼猫期…体の成長のためたくさんのカロリーを必要とします。胃の容量が小さいため、高カロリー高消化性のフードが適しています。

成猫期…体の成長がひと段落すると必要なカロリー量は減少します。避妊・去勢手術後は活動量が減ったり、ホルモンの関係で基礎代謝が低下するため、必要なカロリー量はさらに減少します。成猫期は肥満傾向の猫が増えてきます。体重と体型を見ながらカロリー量を調整しましょう。

高齢期…加齢とともに運動量が減ったり、基礎代謝が落ちてくるため、必要なカロリー量も減ってきます。消化機能の低下や基礎疾患から体重が落ちてくる場合もあるので、適正な体重を維持するためのカロリーを無理なく摂取できるフードを選ぶことが大切です。

妊娠期…胎児の成長に伴って徐々に体重が増え、必要なカロリー量も徐々に増えていきます。胎児の数にもよりますが、妊娠後期には妊娠前の1.5~2倍程度のカロリーが必要になります。妊娠中は胃が膨らむスペースが少ないため、高カロリー高消化性のフードを少量ずつ回数を増やして与える必要があります。

授乳期…子猫の成長に必要な母乳を産生するために、妊娠前の2~6倍のエネルギーを必要とします。子猫が離乳するまでは、高カロリーのフードをいつでも食べられるようにしておきましょう。

猫のカロリー計算の仕方

1日当たりのエネルギー要求量をDER(daily energy requirement)と言います。DERの求め方はいろいろな方法が提唱されていますが、一般的によく使われるのは安静時エネルギー要求量(RER)をもとに計算する方法です。

安静時エネルギー要求量(RER)とは?

安静時エネルギー要求量(resting energy requirement:RER)とは、動物が適温の環境で安静にしているときに必要とするエネルギー量です。RERは次の計算式で求められます。

RER(kcal)= 70 ×(体重(kg))0.75

※電卓で計算する場合、 体重(kg) × 体重(kg) × 体重(kg)を計算した後、 √(ルート)を2回押し、その値に70をかけると求めることができます。

あるいは簡易的に RER(kcal)= 体重(kg)× 30 + 70 で計算することもできます。多少数値は変わってきますが、大きな問題はありません。

1日当たりのエネルギー要求量(DER)の求め方

1日当たりのエネルギー要求量(DER)は、同じ体重であっても、ライフステージ、避妊去勢の有無、体型、活動量などによってそれぞれ変わってきます。安静時エネルギー要求量(RER)に、それぞれの生理状態を考慮した係数をかけることで、1日当たりのエネルギー要求量(DER)を求めることができます。

1日当たりのエネルギー要求量(DER)= 安静時エネルギー要求量(RER)× 係数

それぞれの生理状態での1日当たりのエネルギー要求量(DER)は概ね次のように計算されます。

| 成長期の猫(生後1歳まで) | RER×2.5 |

| 未避妊・未去勢猫 | RER×1.4~1.6 |

| 避妊・去勢済み猫 | RER×1.2~1.4 |

| 活動的な成猫 | RER×1.6 |

| 非活動的・肥満傾向の猫 | RER×1.0 |

| 減量が必要な猫 | RER×0.8 |

| 増量が必要な猫 | RER×1.2~1.4 |

| 妊娠中の母猫(繁殖時) | RER×1.6 |

| 妊娠中の母猫(分娩時) | RER×2.0 |

| 授乳中の母猫 | RER×2.0~6.0 |

| 高齢猫(7~11歳) | RER×1.1~1.4 |

| 超高齢猫 | RER×1.1~1.6 |

| 安静状態、重篤な猫 | RER×1.0 |

適切な食事の与え方

生活リズムを作る

ネズミなどの小さい獲物を1日に何度も捕食する野生の猫の自然な食事のパターンからいうと、少しずつ何度も食べられるよう自由採食にする方法もありますが、ペットの猫の場合、食いつきから体調を判断したり食事量をコントロールするために、回数と量を飼い主さんが決めて与える方法がすすめられます。1日量を2~3回に分けて決まった時間に与え、食べない場合には15分くらいでさげてしまうようにして、食事の時間にすぐに食べるというリズムを作るとよいでしょう。

食事量の目安

1日当たりのエネルギー要求量(DER)を基にした食事量やフードのパッケージに記載されている体重を基にした給餌量が食事量の目安になります。減量や増量が必要な場合は、理想体重の給餌量を目安にするようにしましょう。とはいえ、あくまでも目安なので、まずは目安の食事量を与えて、定期的に体重と体型をチェックしながら量を調節していくようにしましょう。不安な場合は主治医の先生に相談してみるとよいでしょう。

おやつの与え方

おやつの量が多すぎると肥満の原因になったり、主食(総合栄養食のフード)の栄養バランスを崩すことになります。おやつやトッピングの量を合わせて、多くても1日の摂取カロリーの20%までの量になるようして、その分主食の量を減らしましょう。

水の与え方

猫はあまり水を飲まない動物で、水分不足になりがちなので注意が必要です。愛猫が好むタイプ(温度や器、置き場所など)の新鮮な水をいつでも飲めるように用意しておきましょう。減量中の猫の場合、食事に水を加えてかさを増やすと満腹感を得られやすくなります。

猫が必要以上にねだってきたらどうする?

食欲旺盛な猫や減量中の猫が必要以上にごはんをねだるときは、今のごはんの量に満足できていない可能性があります。食べてもまだお腹が空いている、というのはかわいそうな状況ですが、かといってねだられるまま必要以上にあげていると肥満になってしまいます。そのようなときは、同じカロリーでも満腹感が得られるような工夫をしてあげましょう。

満腹感を得やすくするための工夫

・フードに水を加えてかさを増やす。ドライフードの場合はウエットフードや手作り食にしてみる。

・1日の食事量は変えずに、1回の量を減らして食事の回数を増やす。

・食物繊維を多く含む減量用のフードや満腹感を得る目的のフードを利用する。

・ころころ転がすと少しずつフードが出てくるおもちゃなどを使って与える。

また、ねこじゃらしなどのおもちゃを使って飼い主さんが一緒に遊んで運動を促してあげることは、空腹のストレスを紛らわせ、消費カロリーを増やすためにも有効です。

まとめ

ぽっちゃりした猫はかわいいですが、健康のことを考えるときちんと理想体重を維持してあげたいですよね。適切なカロリーをとるための食事の量を飼い主さんがきちんとコントロールして、愛猫の健康を守ってあげましょう。