前回、イエネコの起源や世界での歴史について紹介しましたが、日本に渡来してきたのはいつ頃で、どのように日本中に広がっていったのでしょうか。ネコの歴史を紐解く・後編では、日本でのイエネコの歴史とその広がりについて、文献や最新の研究をもとにご紹介します。

前編はこちら

考古資料から見る日本への渡来

7~9世紀には日本にイエネコがいた

現時点では、日本に渡来した時期について明確にはわかっていませんが、古記録や動物遺体の状況からみると、7~9世紀頃には日本にイエネコが存在していたと考えることができます。

古記録としてイエネコが登場する最古と考えられている記述は、平安時代初期に編集された日本国現報善悪霊異記(日本霊異記)です(平岩 1992)。ここではネコになった父親が、息子に飼われるという架空の話が記されています。実際のネコの飼育例は、同じく平安時代に宇多天皇によって書かれた日記である寛平御記(宇多天皇御記)で、宇多天皇は、非常に細かく飼い猫の記載をしています。

2000年以上前の遺跡から出土したネコの骨

動物遺体に関する調査・研究からみたイエネコの渡来時期については、議論が残る状況にあります。これまで見つかっているイエネコの可能性がある骨として日本最古の出土例は、長崎県の壱岐にあるカラカミ遺跡で出土したものです(納屋内・松井 2008)。この出土骨のうち、脛骨1点について加速器質量分析法を用いた放射性炭素年代測定の結果、この骨は2138±24年前のものであることがわかりました(小林ほか 2008)。

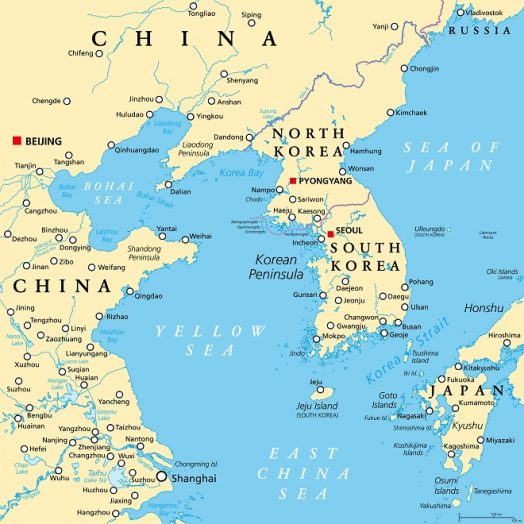

同時代の大韓民国の貝塚でもイエネコと思われる骨が見つかっていたことと、出土した複数の骨で骨端部が癒合していないことから幼獣のものと推定され、これらの状況証拠からカラカミ遺跡で見つかった骨はイエネコであるとされました(納屋内・松井 2011)。

カラカミ遺跡のネコは、本当に日本最古のイエネコ?

一方で、カラカミ遺跡の出土骨がイエネコかどうかについては疑問が残ります。まず、発掘された出土骨だけでは、ベンガルヤマネコとの区別が難しいのです(納屋内・松井 2011)。ベンガルヤマネコはイエネコよりもやや大型ですが、形態的特徴が類似しています。ベンガルヤマネコの極東亜種であるアムールヤマネコ(Prionailurus bengalensis euptilurus)は、壱岐と同じ長崎県の対馬のほか、朝鮮半島からロシアにかけて広く分布しています。現在の壱岐にはヤマネコは存在していませんが、カラカミ遺跡と同じ壱岐にあり、同年代の遺跡である原の辻遺跡では、形態的にヤマネコと同定された骨が見つかっています(仙波 1960)。

同様の時代で、対馬にある志多留貝塚では、多数のヤマネコの骨格が見つかっていて、当時、食用とされていたと考えられています(山口・浦田 1976)。食用のためであれば、比較的捕獲しやすい幼獣が出土したことと矛盾しないため、壱岐でも当時ヤマネコが生息していて、狩猟の対象であった可能性が考えられるのです。

骨をDNA分析すれば分かるかもしれないが…

一方で、この出土骨は、形態的にイエネコとヤマネコとの区別が難しい骨ですが、DNA等による理化学的な分析による種の同定がなされていません(上ら 2023)。したがって、イエネコとされるカラカミ遺跡の出土骨がヤマネコであることも十分に考えられ、カラカミ遺跡の資料についてはDNA分析等による種の同定が望ましいといえるでしょう。ただ、DNA分析をするには少なくとも一部を破壊する必要があることや、分析しても必ずしも結果が得られるわけではないため、こうした貴重な資料に対するDNA分析の実施については慎重に検討されるべきと考えます。

カラカミ遺跡の出土例以降、カラカミ遺跡と同じ長崎県の石路遺跡では、7世紀のものと思われ、形態的特徴と理化学的分析によりイエネコとされる大腿骨が見つかっています(丸山 2021)。

徳島県の観音寺遺跡で8~10世紀のものとされる上腕骨など複数の骨が見つかっています(西本 2007)。DNA分析等による種同定は行われていませんが、ヤマネコ類の生息地から遠いという地理的な状況も鑑みても、この骨はイエネコのものであると考えられます。また、6世紀末から7世紀初頭のもの期の文献にはと思われる須恵器には、イエネコのものと思われる足跡が残されています(丸山ら 2011)。以上の歴史資料の状況から、7~9世紀頃にはイエネコが日本に存在していたと考えられます。

千年以上の日本のイエネコ普及の歴史

平安時代の日本猫

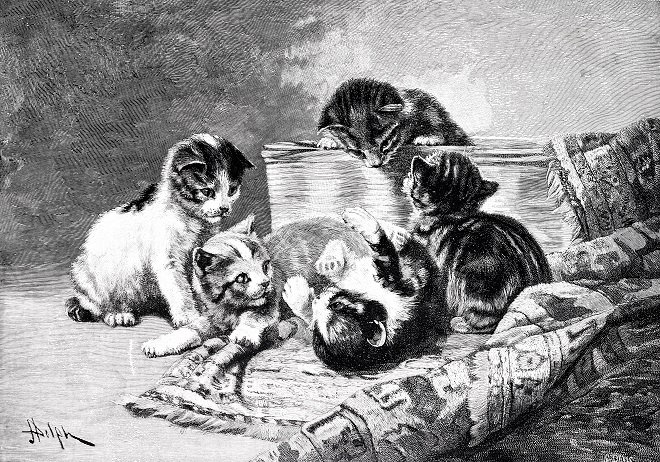

平安時代の文献史料によると、当時は主に皇族や貴族など上流階級の人々の間で飼われていたようで、「枕草子」「源氏物語」「更級日記」「今昔物語」など、数多くの記録にイエネコが登場します(平岩 1992)。当時、貴族の間では貴重な動物として大切に飼育されていたのでしょう。

この時期の文献には、唐猫(からねこ)というネコが登場します。唐猫は、当時、大陸から持ち込まれた毛並みの美しいイエネコで、それ以前に日本にいたイエネコとは異なるタイプであった可能性が指摘されています(中西 1987)。そのため、すでに平安時代には複数の由来をもつイエネコが存在していたかもしれません。現代の日本猫はアジア系統と欧米系統の混血であることがわかっていますが、この時代にすでに混血が始まっていた可能性もあります。しかし、この混血がいつ頃生じたのかは現時点では不明です。今後、現代日本猫や古代イエネコのゲノムをより詳細に調べることで、この混血年代を明らかにできるでしょう。

江戸時代の日本猫

江戸時代には、イエネコが広く飼われていたことがわかっています。猫の墓や埋葬例も多くみられることから、現代と同じようにイエネコを愛でていた人が増えてきたのでしょう。歌川国芳をはじめとする多くの作家がネコに関する絵を描き、たくさんの逸話も残されています。

一方で、解体痕のある骨も出土していて、人の食用としての利用や、当時飼育されていた鷹の餌や三味線などに使用された可能性も指摘されています(佐藤 2023)。このように、この時期の日本猫は愛玩動物といった側面だけでなく、産業動物としての側面もありました。

ゲノム解析の側面からは、江戸時代にはそれまでよりも有効集団サイズが顕著に増え、頭打ちになる時期であり、全国各地でイエネコの歴史資料が顕著に増える時期とも一致しています。以上から、イエネコは江戸時代には全国的にも広く認知された動物となっていたといえるでしょう。

近代以降の日本猫

明治時代以降になると、ペルシャネコをはじめとした海外のイエネコが頻繁に持ち込まれはじめます。とくに戦後には、国内でも純血猫種の品評会であるキャットショーが開催され、より多くの種類の海外のネコが国内に移入されるようになりました。この過程で、古くから日本に存在していた日本猫に、海外のイエネコがさらに混血するようになり、1970年頃から平岩米吉やその娘の平岩由伎子らを中心として、古くからの純血な日本猫の血統を守るために「日本猫保存運動」がおこりました。こうした運動の中で、日本猫の標準の策定や、純血と思われる日本猫の繁殖が行われました(平岩 2009)。前編で述べた、現代日本猫に見られる混血が近代以降に起こった可能性もあるため、今後の研究が待たれます。

さらに日本猫は、学術研究の場でも活躍しています。1957年に、三毛猫の雄のたけしは第1次南極観測隊とともに南極で越冬しました。この越冬の際、たけしは越冬隊員を癒やし、その任務遂行をサポートしたそうです。

まとめと今後の展望

2回にわたり、イエネコの起源やその移動経路、国内外での歴史について、考古学・歴史学とゲノム科学の側面からまとめてきました。現代日本猫のゲノム情報を用いた解析から、現代日本猫はアジア系統と欧米系統の混血であることが明らかになりました。一方で、アジア系統と欧米系統の混血がいつ起こり、どのように混血が広がっていったかは謎として残っています。私たちは、今後、様々な年代の、より多くの考古資料を用いて古代DNAを解析し、現代日本猫や各地の現世のイエネコのゲノムデータと比較することで、混血の時期やその拡大プロセスがより詳細に明らかになるよう研究を進めたいと考えています。

前編はこちら

文献

平岩米吉(1992)猫の歴史と奇話。築地書館。

納屋内高史、松井章(2008)カラカミ遺跡出土の動物遺存体。宮本一夫編『壱岐カラカミ遺跡Ⅰ-カラカミ遺跡東亜考古学会第2地点の発掘調査-』九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室、129―144。

小林紘一、丹羽越子、伊藤茂、廣田正史、瀬谷薫、Zaur Lomtatidze、Ineza Jorjoliani (2008) カラカミ遺跡出土ネコ脛骨の放射性炭素年代測定。宮本一夫編『壱岐カラカミ遺跡Ⅰ-カラカミ遺跡東亜考古学会第2地点の発掘調査-』九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室、145-146。

納屋内高史、松井章(2011) カラカミ遺跡出土の動物遺存体(まとめにかえて)。宮本一夫編『壱岐カラカミ遺跡Ⅲ-カラカミ遺跡第1地点の発掘調査(2005~2008年)-』九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室、157-163。

仙波輝彦(1960)長崎県壱岐島中期及び後期弥生式時代遺跡出土哺乳動物骨の研究。『人類学研究』7:190-233。

山口鉄夫、浦田明夫(1976) ツシマヤマネコ。長崎生物学会編『 対馬の生物』、長崎県生物学会、167-180。

上奈穂美、遠藤秀紀、藤尾慎一郎(2023) 弥生時代のネコとネズミ展示資料製作とその背景。『国立歴史民俗博物館研究報告』 243:149-162。

丸山真史(2021) 古代壱岐における動物利用~石路遺跡B地点出土の動物依存体~。『古代世界の中の壱岐』壱岐市教育委員会、111-116。

西本豊弘(2007) 観音寺遺跡出土の動物遺体。『観音寺遺跡(Ⅳ)道路改築事業(徳島環状線国府工区)関連埋蔵文化財発掘調査報告書第2分冊』徳島県教育委員会、203-219。

丸山真史、馬場基、松井章(2011)須恵器に残された動物の足跡。『立命館大学文学部学芸員課程研究報告(姫路市見野古墳群発掘調査報告)』立命館大学文学部、173-176。

中西裕(1987) 日本「猫」文学史序説(1)唐猫の頃まで。『日本文學誌要』法政大学国文学会、37:75-88。

佐藤高雄(2023) ネコの動物考古学−日本列島における研究成果−。『遺伝: 生物の科学』77: 103–111。

平岩由伎子(2009)『猫になった山猫[改定版]』築地書館。 松本悠貴(2023) ネコのズーロジー: 最新研究から社会問題まで。『遺伝: 生物の科学』 77: 90–93。