近年、日本の夏は酷暑と呼ばれるほど暑くなりました。20~30年ほど前は、関東地域で最高気温が35℃を超えるようなことはかなり珍しいことでしたが、それくらい日本の気候が大きく変化しているといえるのではないでしょうか。暑い時期になると私たちが注意するのが熱中症です。これは人間に限らず、猫も発症します。猫が熱中症になるとどのような症状が表れるのか、そして対処法や予防法などについて解説します。

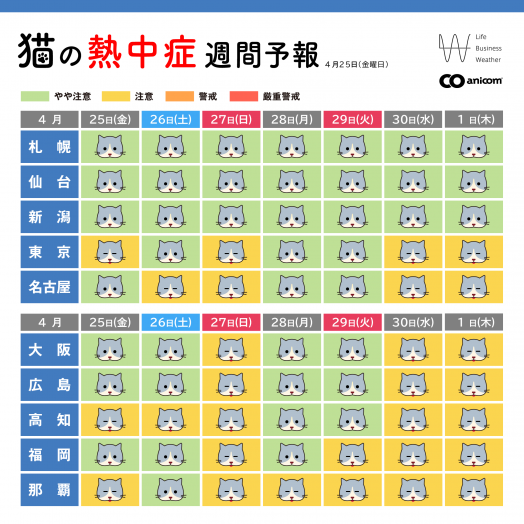

●アニコム「熱中症週間予報」配信中!

アニコム損保では「猫の熱中症週間予報」を配信しています。わが子の熱中症予防のため、ぜひご活用ください。

▼配信SNS

アニコム公式Instagram

アニコムグループ公式Facebook

アニコム公式X

アニコム公式LINE

熱中症ってどんな病気?

熱中症は主に夏場によく見られる疾患で、かつては「熱射病」と呼ばれることがありました。しかし、直射日光だけが原因で不調を起こすとは限らないため、現在の名称が一般的に使われるようになっています。熱中症は、さまざまな「暑さ」が原因となります。

われわれ人間も含め、暑さを感じる要因は、①温度、②湿度、③風、④輻射熱が挙げられます。この4つが影響して感じる温度を「体感温度」と呼びます。たとえば、温度が同じであっても湿度が高く風通しが悪い場合や、地面や壁といったものによる熱の照り返しが強い場合、身体はより暑さを感じます。猫の場合は多くが室内飼育ですが、日差しを遮るものがなく窓が締め切られた部屋では、実際の室温以上に強い暑さを感じてしまうでしょう。

猫が体感温度の高い条件下に長時間いた場合、身体に熱が蓄積していきます。蓄積した熱は、体外に逃がす必要があります。熱の放散を行う方法として発汗があります。人間の場合、体表の多くの部分で汗をかくことができ、汗が蒸発する際の気化熱でクールダウンをします。猫の場合、汗をかく部位は主に四肢の肉球周辺です。つまり発汗による熱の放散は、人間より効率が悪いということになります。

次に、呼吸の際に息から熱を放出する方法があります。犬が、暑い時や運動時・興奮をしているときに、ハァハァと浅くて回数の多い呼吸をしていることがよくあります。これは「パンティング」と呼ばれるもので、汗をあまり多くかくことができない動物が熱を発散させるために行う方法です。猫ではあまりパンティングがみられませんが、極度の興奮時や強い暑さを感じているときにはこの呼吸を行うことがあります。ただし発汗にしてもパンティングにしても、無尽蔵に放熱ができるわけではありません。これらの処理能力を大きく超えて体内に熱が蓄積してしまうことで、熱中症になってしまうのです。

一般的に、猫は犬に比べると暑さに対して強い動物種ではあります。しかし、近年日本でも酷暑と呼ばれる日が増えている傾向にあるので、猫も熱中症になってしまう危険性が増加しているのです。

熱中症になるとどんな症状になる?

主に夏の期間にかけて、われわれ人間だけでなく猫も熱中症になるリスクが高くなります。猫は犬に比べると比較的暑さには強い傾向にありますが、持病の有無や年齢、被毛の長さ、肥満といった個々の要因によって発症の危険性は変動します。実際に猫が熱中症になってしまった場合、どのような症状が出るのでしょうか? その症状を迅速に発見できれば、重症化し命の危険にさらされるのを防ぐことにもつながります。ここでは、猫が熱中症となった時に見られる症状についてご紹介します。

元気がなくなり、ぐったりする

熱中症になると、まず普段の活動性が低下し元気がなくなります。なかには落ち着かない様子となり、よだれを流す様子が見られることもあります。軽症の場合は「なんとなく元気がない」状態なので、一見すると気づかないことがあるかもしれません。しかしこの状態が長時間続くと、力が入らなくなりぐったりするようになります。その際には可能であれば猫の体温を測るとともに、呼吸の状態をよく確認してみましょう。後述するような呼吸状態の場合は、明らかに高体温であるといえます。

口で呼吸をするようになる

犬は、うれしい時や運動時、そして暑いと感じているときは非常に速い呼吸「パンティング」をします。実はこの呼吸は猫でも見られることがあります。猫は犬に比べるとこの呼吸をするのはまれで、極度の興奮時や呼吸機能の悪化、そして高体温時に生じます。パンティングは、体内の熱を、自らの息を吐くことによって逃がしているのです。

しかしながら、呼吸ができる回数には限度があることや、発汗に比べ熱を逃がす効率が劣ることなどから、すでに著しい高体温となっている場合は熱を逃がしきれなくなることがあります。猫でパンティングが見られるようになる体温は39℃を超えてからですが、この体温でも呼吸には変化が見られないことがあります。そのため、身体の他の兆候も参考にしておく必要があります。猫が開口呼吸している場合、高体温を示すサインとして、舌や口の中の粘膜が鮮やかな紅色となっています。補足ですが、舌や歯茎が紫色に変化している場合は「チアノーゼ」と呼ばれ、血液中の酸素供給が低下することで引き起こされます。熱中症がより重度になると、このチアノーゼに至る場合があります。

いずれにしても猫が口を開けて呼吸している状態は、正常な状態では見かけることがないため、このサインを見逃さないようにしましょう。

足元のふらつきや嘔吐、下痢

高体温状態が続くと、脳や神経にも影響が及びます。脳神経系のダメージによって、本来身体が無意識的に行っている機能が行えなくなってしまいます。たとえば意識がもうろうとしたり、平衡感覚に異常が生じたりします。身体の内部の水分バランスにも乱れが生じ、その結果吐き気や下痢といった症状が表れます。

なかには十分に水分を摂れていない場合もあります。その際は脱水症状になり、嘔吐や下痢によってその症状を一層深刻なものにしてしまう恐れがあります。これに伴い血圧の低下やけいれんなどショック症状を起こし、死に至ることもあります。

熱中症で後遺症は残る?

熱中症は体温が上昇し、熱が外部へ逃げ出せない状態が続くことによって生じるものです。特に脳神経系の組織は高熱に弱いため、懸命な治療によって危険な状態から回復しても、神経組織のダメージが残る恐れがあります。とりわけ体温が40℃以上の状態が持続すると、細胞のタンパク質が変性します。生卵に熱を加えるとゆで卵になりますが、このゆで卵を冷やしても生卵に戻らないのと同じです。一度変性したタンパク質は元に戻りません。

熱中症にならないための対策

熱中症は、生活や行動をする場において、極度に気温や湿度・体感温度を高くしないように注意することで、発症を防げます。どのようにしたら体感温度の上昇を防げるかを知っておけば、それが熱中症の対策となりうるのです。

部屋は風通しよくする

同じ室温であっても風通しがよいか否かで、体感温度は大きく変わります。もちろん室温が大きく上昇する恐れのある場合は冷房を使用するのが良いのですが、そこに扇風機やサーキュレーターを加えて室内の空気が循環するように工夫をしてみましょう。これは人間にとっても冷涼感を得られるほか、必要以上に室温を下げなくてもよいため、結果として節電にもつながります。

猫の場合、室温を20℃以下まで下げる必要はありません。むしろ人間がそこそこ快適に感じる室温で、先ほどの条件を満たしておけば、猫を熱中症から守ることができます。ちなみに猫の場合推奨される温度は20~25℃程度、湿度は50~60%程度と言われています。

水分を取りやすくする

暑い時には十分に水分が摂れるような環境を整えましょう。暑い時は人間と同様、猫も水分が欲しくなります。普段から使い慣れている食器があれば、それを使ってできるだけ新鮮な水が飲めるような環境を整えましょう。また、日中留守にする際は、室温の管理のほか飲み水の残量にも気を配り、何ヶ所か水飲み場を設けておくのも有効な方法です。また、何かのアクシデントで食器から水がこぼれないよう、安定性のある食器を選びたいところです。水飲み場はできるだけ直射日光に当たらない場所に設置しましょう。

お水をあげてもなかなか飲んでくれない場合は、水分をたっぷり含んだ液体状のおやつで水分補給をすることもできます。持ち運びに便利なスティックタイプのものなら場所を選ばず手軽に与えることができます。

熱中症になってしまった! 応急処置は?

もし愛猫が熱中症と思われる状態になっていたら、何をすればよいのでしょうか? 熱中症は、その兆候が表れていたら迅速に対応することが必要な疾患です。動物病院に連れていくことはもちろんのこと、その時に自宅で何かできることはないでしょうか。実はこれを知っているか否かで、その後の救命率や後遺症の発生などにも大きく影響を及ぼすことがあります。自宅から動物病院まで搬送する前に、家族ができることについていくつかご紹介します。

体温を下げる

高体温状態が続くと、生命維持に重要な役割を果たす各種臓器に大きな傷害を与えてしまいます。そのため、高体温が原因で異変が生じているときは、速やかに体温を下げる対策を行う必要があります。

たとえば、人間の場合首の周辺を冷却タオルで覆うと熱中症対策になるといわれますが、これは頭部へ流れる血液の温度が上昇しないようにする対策の一例です。猫の場合も首元を冷やすことが有効となることがあります。冷えたタオルや保冷剤、氷等を用います。ただし、あまりにも冷たすぎるのも血管を急速に収縮させてしまう恐れがあります。保冷剤や氷は直接身体の表面に当てず、タオルなどで包むことで、強い冷却刺激を和らげるとよいでしょう。首周りのほか、腋の下、四肢の付け根なども冷やすと、動脈血が冷却されて、体温が下がりやすくなります。

2020年より全世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、各家庭にアルコール消毒液が常備されるようになりました。アルコールの「気化熱」を利用して、アルコールスプレーを身体に吹き付けて熱を逃がす方法も一説にはありますが、臨床的効果は実証されておらず引火性や粘膜刺激性があるため、推奨はされません。

水を飲ませる

体温を下げる方法として、水を飲ませることも有効です。ただ、猫の状態によっては無理やり水を飲ませることが、かえって危険を招く場合があります。まず、意識がしっかりしていて水を飲む意思があるかどうかを確認しましょう。飲めそうであれば、少しずつ水を与えていくことが望ましいです。一気に飲むことで消化器に負担を与えたり、誤嚥をしたりしないように注意が必要です。また何か食べたそうな様子が見られれば、ウェットフードを少量ずつ与えることもよいでしょう。

意識がもうろうとしている場合や、自身で水を上手に飲めそうにない場合は、決して無理強いはしないようにしましょう。水分が摂れない場合は、動物病院で補液を行う必要がありますので早めに連れて行ってください。

熱中症の治療費は?

熱中症の治療は、その重症度によって大きく異なります。症状が軽い場合は通院が1~2回程度のことが多く、その内容は点滴や症状に対する治療を行います。脱力して意識がもうろうとしているような場合は、救急治療が必要な状況なので、集中治療を行うこともあります。治療にかかる費用は、1回の通院辺り¥5,000~10,000程度となることが多いです。重症で生命維持に重大な危険が迫っている場合には、入院日数や治療が大幅に増加し、数万円単位になる可能性もあります。

まとめ

猫の熱中症は、暑さに弱いとされる犬ほど発症例は多くありません。しかし近年の気候変動や、何らかの原因で室内が高温になってしまったことが原因で、主に夏場になると熱中症で動物病院に運ばれる猫が増加しています。真夏はもちろんのこと、梅雨の時期にありがちな前日と打って変わって急激に暑くなるような気象条件でも、発症リスクは増加します。たまたま冷房を入れ忘れてしまった…という例も少なくありません。体感温度を上げないようにすることが熱中症予防の基本ですが、室内飼育の猫の場合、日陰になる場所がどこかにあり、水分を十分に摂ることができ、風通しがよく空気が循環していること、これらに配慮することが重要です。

万が一熱中症と思われる症状となっていたら、まず高体温を下げるところから始めましょう。動物病院に連れていく前に体幹や頸部、頭部を冷やしておくことで、症状の進行を防ぐことが救命につながります。

今年の夏も暑そうですが、どうか皆さんも皆さんの愛猫も、熱中症にならないようにご注意ください。

【関連サイト】

熱中症 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

病気になる前に…

病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。