「暗い部屋で動かなくなった」「高い場所から降りない」「足を踏み外す」「おもちゃを追いかけなくなった」

猫にこのような症状が現れてはいないでしょうか?このような症状が見られる猫は、目が見えにくくなっている可能性があります。目が見えにくくなる病気にはいろいろありますが、今回は進行性網膜萎縮症という病気について解説します。進行性網膜萎縮症は、目の奥にある網膜という部分に問題がおき、最終的には失明してしまう病気です。

猫の「進行性網膜萎縮症」とは

進行性網膜萎縮症は、「PRA(Progressive Retinal Atrophy)」や「遺伝性網膜変性症」とも呼ばれます。

その名の通り、少しずつ網膜が萎縮してしまう病気です。

網膜とは?

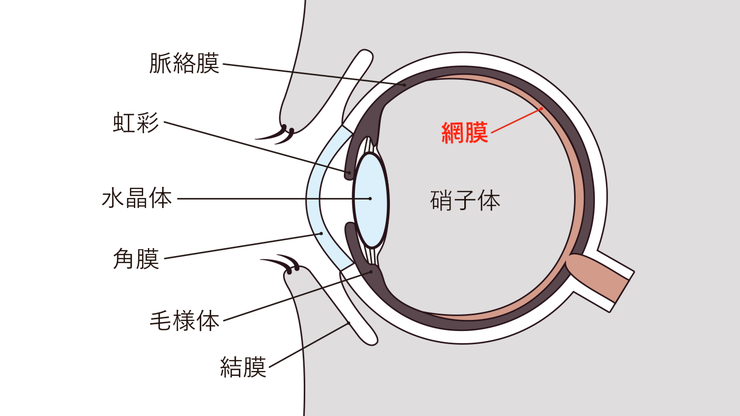

網膜は、眼球の底の「眼底」と呼ばれるところに広がる薄い膜です。網膜には、視細胞という光を感じる細胞があり、眼に入った光はこの視細胞で受け取られ、電気信号に変換され、視神経を通じて脳に送られることで認識されます。カメラに例えると、網膜はフィルムにあたり、ものを見るのに重要な役割をしているのです。

進行性網膜萎縮症は網膜が徐々に薄くなり、視細胞が減少することで視覚が低下し、最終的には失明する病気です。進行性網膜萎縮症は両目で起こるため、全盲になってしまいます。人と異なり、猫の視力の低下は認識するのが難しいため、進行性網膜萎縮症はかなり進行してから気づかれることも多いです。

「進行性網膜萎縮症」の原因は?

進行性網膜萎縮症は遺伝性網膜変性症とも呼ばれる通り、遺伝性の病気と考えられています。犬では、遺伝子の変異も確認されており、遺伝子検査が行えます。しかし、猫では稀な病気であるため、遺伝子の変異は未だ確認されておらず、遺伝子検査も行えません。

「進行性網膜萎縮症」は、どんな症状になる?

初期には暗い場所で目が見えにくくなることが多く、これを「夜盲(やもう)」と呼びます。「暗い場所に行きたがらない」「夜は動かない」という様子が見られます。その後、症状が進行すると、明るい場所でも見えにくくなっていきます。すると「音に対して敏感になる」「怖がりになる」「おもちゃで遊ばなくなる」「高いところに登らなくなる」「物にぶつかる」「段差につまづく」「ごはんのお皿にたどり着けない」などの症状が出るようになります。そして最終的には失明します。この時には「眩しくても瞬きしない」「瞳孔が開きっぱなし」という光にも反応しないような様子も見られます。

こんな症状があらわれたら要注意

「暗い部屋では動かなくなった」「夜になるとじっとしている」のは、夜盲のためかもしれません。実際には、暗い場所で視力の低下が起きていても、犬のようにお散歩に行かない猫では変化に気付きにくく、夜盲は見逃されがちです。猫は、視覚以外にも優れた聴覚や嗅覚、触覚があるため、多少見えにくくとも普通に生活してしまうのです。暗いところでの猫の様子も気にしてみると良いでしょう。

診断法は?

検眼鏡による目の観察で、散瞳(瞳孔が開いている状態)を起こしていないか、他に目の異常がないかを確認します。眼底鏡を用いる眼底検査により網膜の異常を確認することで診断します。

治療法は?治療費は?

犬では、アメリカを中心に進行性網膜萎縮症の原因遺伝子の解明と遺伝子治療が研究されていますが、未だ実用化はされていません。猫ではさらに研究が遅れています。現在の獣医療では、残念ながら進行性網膜萎縮症に対する有効な治療法はありません。網膜が変性する原因の一つとして、網膜の中の活性酸素により網膜組織が酸化することが考えられています。

ビタミンEやアスタキサンチンなどの抗酸化剤は、網膜の変性を抑制する可能性があります。よって、補助治療としてビタミンEやアスタキサンチンを含むサプリメントが使用されます。これらは、すでに失明してしまった場合には効果は乏しく、すでに変性・萎縮してしまった視細胞の機能を回復する効果はありませんので、早期に治療を開始することが大切です。

治療費については、アニコム損保の調査によると、進行性網膜萎縮症の平均年間通院回数は2回で通院一回あたりの平均単価は9,260円でした。治療はサプリメントの投与が中心となり、定期的な通院により、症状の進行と併発疾患を確認する必要があります。

【関連サイト】

網膜萎縮 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科

かかりやすい猫種はあるの?

進行性網膜萎縮症は犬では100犬種以上も認められる病気ですが、猫では稀です。しかし、アビシニアン、ペルシャ、シャム、日本猫で遺伝性の進行性網膜萎縮症が報告されています。これらの猫で目が見えにくい症状が見られる時には注意が必要でしょう。

予防方法はある?

進行性網膜萎縮症は、遺伝子が関与する先天性の疾患のため、予防法はありません。この病気を発症した猫は進行性網膜萎縮症の遺伝子変異を持っている可能性があるため、繁殖はおすすめできません。同じように網膜の変性を起こす物には、栄養性の網膜変性(タウリン欠乏、ビタミンA欠乏、ビタミンE欠乏)や、感染症に伴う網膜炎(伝染性腹膜炎ウイルス感染、白血病ウイルス感染、トキソプラズマ感染など)があり、これらは進行性網膜萎縮と似た症状を起こします。

こうした進行性網膜症と類似の病気を防ぐには、栄養が不足しないように適切なキャットフードを与え、感染症を予防するために室内で飼育し、生肉を与えないことが重要となります。

失明してしまったら…

進行性網膜萎縮症が進行し、視力が低下・失明すると、猫はどうなるのでしょうか。猫は人ほど視力に頼った生活をしていません。人よりも優れた嗅覚と聴覚を持ち、ヒゲの感触も役に立ちます。

人のように仕事や車の運転をするわけでもないので、上手にサポートをしてあげれば、ごはんを食べたり、排泄をしたりといった日常生活は、ちゃんと送ることができます。視力の低下とともに猫が感じるストレスをなるべく減らすために、以下のような点に注意しましょう。

・猫は普段上下の運動を必要とするため、2段や3段のケージやキャットタワーを使用していることが多いと思います。しかし、視力が低下すると高いところから降りることができなくなるため、低いところにくつろげるスペースを作り、高いところには登れないようにしましょう。

・音に対して敏感になるため、大きな音を立てないようにしましょう。

・トイレの場所や食器の場所、家具の位置などを記憶して生活しているため、模様替えはしないようにしましょう。

・物にぶつかってケガをしないよう、角にクッション材を使用しましょう。

・急に触ると驚いてしまいます。恐怖から攻撃してくることもあります。触る時には必ず声をかけて安心させてから触るようにしましょう。

まとめ

進行性網膜萎縮症でもその他の目の病気でも、失明してしまった場合には視力を取り戻せる可能性は極めて低いです。進行性網膜萎縮症は遺伝子の異常であるため、治療も難しいですが、抗酸化作用のあるサプリメントの使用により進行を遅らせられる可能性があります。早期に異常に気付き、早期に治療を開始することが大切です。

猫の視力の異常は、人とは異なり気付くのが大変難しいです。失明するまで気づかないことの方が多いと思います。だからこそ、少しでも猫の様子がおかしいなと思ったら動物病院で相談すること、すぐに相談できるかかりつけ医を持っておくこと、定期的な健康診断を受けることが大切です。