疥癬(かいせん)症は、セキセイインコに起こりやすい病気です。見た目に変わった様子がない鳥でも、原因となるダニが気づかないうちに隠れて感染していることがあるため、注意が必要です。

疥癬症はこんな病気!

疥癬症は、ヒゼンダニというダニによっておこる皮膚の病気です。体表の角化異常を促すため、外見に変調があらわれます。鳥の疥癬症はとくにセキセイインコで多発します。

セキセイインコのヒゼンダニはとくに顔面に寄生しやすいため、顔周りにざらざらした盛り上がりができたり、くちばしの著しい変形が起こったりします。

治療をせずに放置してしまうと衰弱死を招いたり、他の鳥への感染源となる恐れがあります。

疥癬症になる原因は「ヒゼンダニの寄生」

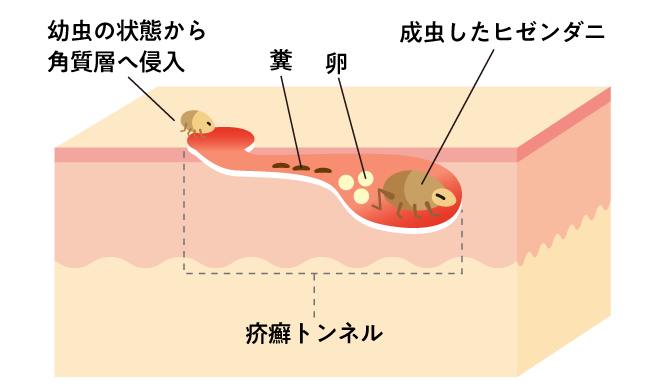

疥癬症になる根本的な原因はヒゼンダニの寄生です。ヒゼンダニは、どうぶつ種によって寄生するダニの種類が異なり、鳥には鳥のヒゼンダニが寄生します。鳥のヒゼンダニは、鳥の身体を離れると長くは生きられないので、感染は他の鳥との直接接触で起こると考えられます。

ヒゼンダニが寄生していても、かならずしも発症するとは限らず、健康で免疫力がしっかりしていれば、とくに変調があらわれないこともあります。他の病気の影響で抵抗力が下がったり、ビタミンAの欠乏によって皮膚のバリア機能が低下したりすると、ヒゼンダニが増殖しやすくなり、疥癬症の症状が出やすくなります。

感染していても無症状の鳥は、潜伏感染の状態となります。ヒゼンダニは肉眼で見ることができないため、見た目にわかる症状が出ていない場合、気づかないうちにほかの鳥に感染を広げてしまうことがあります。

疥癬症の主な症状は「顔面の変化」

セキセイインコでは、くちばしや口角、ロウ膜(くちばしの根元の盛り上がった部分)など、顔周りに症状が現れやすいです。

角質が分厚くなるような変化(角化異常)がおこるので、顔やくちばし周りがモコモコ、ザラザラした見た目になります。進行すると、黄ばんだカリフラワーやうろこのようなかさぶたが表面を覆い、くちばしも過剰に伸びて変形します。ヒゼンダニによって起こっているくちばし過長は、ダニの駆除治療を適切に行えば、元のくちばしに戻ることも多いです。

外傷や噛み合わせの問題などでもくちばしの変形や伸びすぎは起こりますが、表面のざらつきや顔周りにも症状がある場合は、疥癬症が疑われます。

疥癬症の主な治療法は「投薬によるヒゼンダニの駆除」

診断方法

診断にあたっては、原因となるヒゼンダニが鳥の身体にいるかどうかを確認します。

顔やくちばしのガサガサしたところなど、変調 があらわれた病変部から組織を採取し(採材)、顕微鏡でヒゼンダニがいるかどうかを観察します。ヒゼンダニは角質の中に潜り込むので、検査にあたって採材する際は、表面をカリカリと少し削る道具を使う場合もあります。セロハンテープでかさぶた部分を押さえて採取し、ダニが観察できる場合もあります。

ヒゼンダニは特徴的な見た目をしているので、顕微鏡下で見つかれば診断が容易ですが、寄生数が少ない場合は、発見できないこともあります。特徴的な症状が出ている場合や潜伏感染が疑わしいと判断された場合は、顕微鏡でヒゼンダニが確認できなくても、投薬治療を行うこともあります。

治療方法

ヒゼンダニに有効な動物用医薬品(イベルメクチンなど)を投与します。要指示医薬品※のため、かならず動物病院で診察と処方を受けてください。、身体の表面に垂らして付ける経皮投与をすることが一般的です。ヒゼンダニの卵には薬が効かないことがあるため、生き残った卵から新たなヒゼンダニが孵化する可能性を考慮して、日にちをあけて複数回投薬する場合もあります。

※獣医師の診察を受けたうえで獣医師が発行する”処方箋”や”指示書”が必要な医薬品。

生き残った卵から孵化した分の駆除や、薬が効くまでのタイムラグも考慮して、投薬開始後しばらくは他の鳥との接触は避けるようにしましょう。同居の鳥がいる場合、すでに感染が成立していて潜伏している可能性もあるので、同居の鳥は全員通院して相談することをおすすめします。

治療費の目安

診察料のほか、皮膚の検査料、薬代が主な診療費の内訳と考えられます。

投薬に使う医薬品は特別高価な薬剤ではありませんが、院内で投薬処置が行われた場合、投薬料や処置料が必要になる場合もあります。

『みんなのどうぶつ大百科』によると、鳥の疥癬症の治療費の平均は通院1回あたり3,240円、平均通院回数は1回となっています。

疥癬症を予防するには?

疥癬症の予防には、既にかかってしまっている鳥との直接接触を避けることがもっとも重要です。

しかし、疥癬症は潜伏感染をすることもあるため、他の鳥が疥癬症の原因のヒゼンダニを隠し持っているかどうかは一見してわかりません。角質を取って顕微鏡で観察しても、ヒゼンダニの寄生が少なければ検査で見つけられないこともあります。

もしも同居の鳥が疥癬症を発症した場合は、他の鳥への感染拡大が起こっていると考えて、無症状であっても同時に治療が必要と判断されることもあります。多頭飼育の場合は、診察の際に獣医師に伝えて判断を仰いでください。

ヒゼンダニ対策に掃除機・くん煙剤は有効?

ドラッグストアなどでは「ダニ用くん煙剤」「ダニスプレー」といったダニ除け製品が売られていますね。布団に掃除機をかけて「ダニを吸う」などの掃除法もあります。ヒゼン「ダニ」と聞くと、これらの対策が疥癬症に役立つか気になるかもしれませんが、これらの対処は疥癬症対策としては有効ではありません。理由は、ヒゼンダニは草むらや布団などにいるダニとはタイプが違うためです。

人間やどうぶつに迷惑な「ダニ」には、いくつかのタイプがあります。

① 草むらに潜み、どうぶつにくっついて吸血するマダニ

② じゅうたんなどの環境中や小麦粉などの食品中で増殖するチリダニやコナダニ

③ 皮膚に潜り込んでかゆみや角質化を起こすヒゼンダニ

です。

市販のスモーク剤やダニスプレーなどは、血を吸うために潜んでいる「マダニ」や、環境中で増殖している「チリダニ」などを駆除するためのものが一般的です。鳥に寄生するヒゼンダニは、鳥の身体を離れた環境では長く生きていくことができないので、部屋の中に薬を撒いたり、掃除機などでおうちの中をきれいにする対処は、疥癬症予防としてはあまり重要ではありません。

またダニ駆除用の薬剤はペットの近くで使ってはいけないものも多くあります。どうぶつにとって安全でないダニ駆除剤を、鳥に直接使わないようにしましょう。

ヒゼンダニは鳥の皮膚の中に潜り込んで生活をしているので、身体を離れると長くは生きられませんが、条件によっては数時間程度生存している可能性があります。飼育環境の消毒はそれほど重要ではないとはいえ、感染が判明した鳥が使用していたケージや食器等については、まだ生きているヒゼンダニが付着している恐れがあるので、熱湯消毒などできれいにして、他の鳥との共有は避けましょう。熱湯消毒は、50℃以上のお湯で10分以上が目安となります。

※熱湯消毒は飼育グッズの消毒のために行います。決して鳥を熱いお風呂につけたりはしないでください。※飼育グッズによっては熱湯によって破損する恐れがあります。

インコの疥癬症は人間にも伝染する?

高齢者の介護施設などで、ヒトの疥癬症の集団感染が問題になることもありますが、鳥に疥癬症を起こすヒゼンダニ(鶏疥癬虫、小鳥疥癬虫)は、人間のヒゼンダニとは種類が異なるものです。鳥のヒゼンダニの場合、一般的には人間への感染を心配しなくてよいと思われます。(犬やタヌキの疥癬症は、人間に伝染することがあります)

しかし、どうぶつの体表にはヒゼンダニ以外にもさまざまな菌やウイルスなどもありますので、お世話の後は石鹸で十分に手洗いをするとよいでしょう。

予防に役立つ「緑黄色野菜」

緑黄色野菜に豊富に含まれるβカロテンは、疥癬症の発症予防にかかわる栄養素だと考えられます。

ヒゼンダニが潜伏感染していた鳥にビタミンA欠乏症が起こると、疥癬症が発症しやすくなります。抵抗力が低下し、ヒゼンダニが増殖しやすくなるためです。

健康に役立つビタミンAですが、脂溶性ビタミンなので体にたまりやすく、過剰摂取には注意が必要です。サプリメントとしてビタミンAを直接取るよりは、ビタミンAの材料となるβカロテンを野菜から取る方が安全で簡単です。

ペレットを食べずにシードだけを食べている鳥では栄養が偏りやすいため、青菜などの緑黄色野菜でβカロテン・ビタミン類を補ってあげるとよいでしょう。

根本的な予防としてはヒゼンダニを寄生させないのが一番ですが、栄養バランスの取れた食事で、ダニや病気に負けないような健康な身体作りもしてあげられるといいですね。

まとめ

鳥の疥癬症は潜伏感染してから発症することもあり、気づかないうちに感染していることも考えられます。体力の低下時に発症しやすいことから、他の病気に併発して、より衰弱を招く恐れもあります。

顔のかさつきやくちばしが伸びるなどの症状があらわれた場合は、早めの受診をおすすめします。