ペットの飼い主が地震に備えておくべきこと

2022.12.08災害大国日本。たび重なる災害の経験から、どうぶつ救護についても体制が整備されつつある。しかし、飼い主さま自身が、意識的に災害に備えておくことにより、どうぶつの健康被害を最小限に留め、避難所での生活環境向上へ繋げることができる。本稿では「自分と家族が無事に再会し、ペットも同行避難できること」を目標に、知っておくべき災害知識を紹介したい。

1.住まい(ペットの居場所)の準備について

★キーワード「生存空間の確保」

地震被害を最小限に抑えるためには「耐震対策の見直し」がもっとも重要である。建物すべてを見直すことが難しくても、ペットがおもに過ごす空間や、家族が休む部屋を重点的に対策し、「生存空間※」を確保しておくことで、被害を軽減できる。たとえば、頑丈なテーブルの下にハウスを置くだけでも、いざというときに逃げ込めるペット用シェルターとなる。

住まい(居場所)のチェックポイント

□ タンスなどの家具や置物が倒れて、ペット用ケージなどを直撃しないよう固定してあるか

□ キャスター付き家具は、ロックしてあるか

□ 窓や食器棚のガラスなどが割れた際の飛散防止対策はしてあるか

□ 戸棚が開かないようストッパーなどの対策がしてあるか

□ 夏季の災害で停電し、エアコンが停まっても、熱中症になるリスクが減らせる場所(状態)で留守番をしているか

□ 屋外で飼育しているペットのそばに、倒壊が予想されるブロック塀などはないか

□ 地元自治体のHPに公開されている被害想定をあらかじめチェックしているか

2.備蓄品の準備について

★キーワード「優先順位」

健康や生命に関わるものから優先的に準備しておく。災害時には動物病院も被災する可能性があるため、必要な薬や療法食は、入手できなくなることも想定しておこう。

備蓄品のチェックポイント

□ 薬

□ 療法食

□ フードや水

□ キャリーケース

□ ケージ

□ リード

□ 首輪

□ 排泄物処理袋

□ ペットシーツ

□ 食器

□ ドライシャンプー

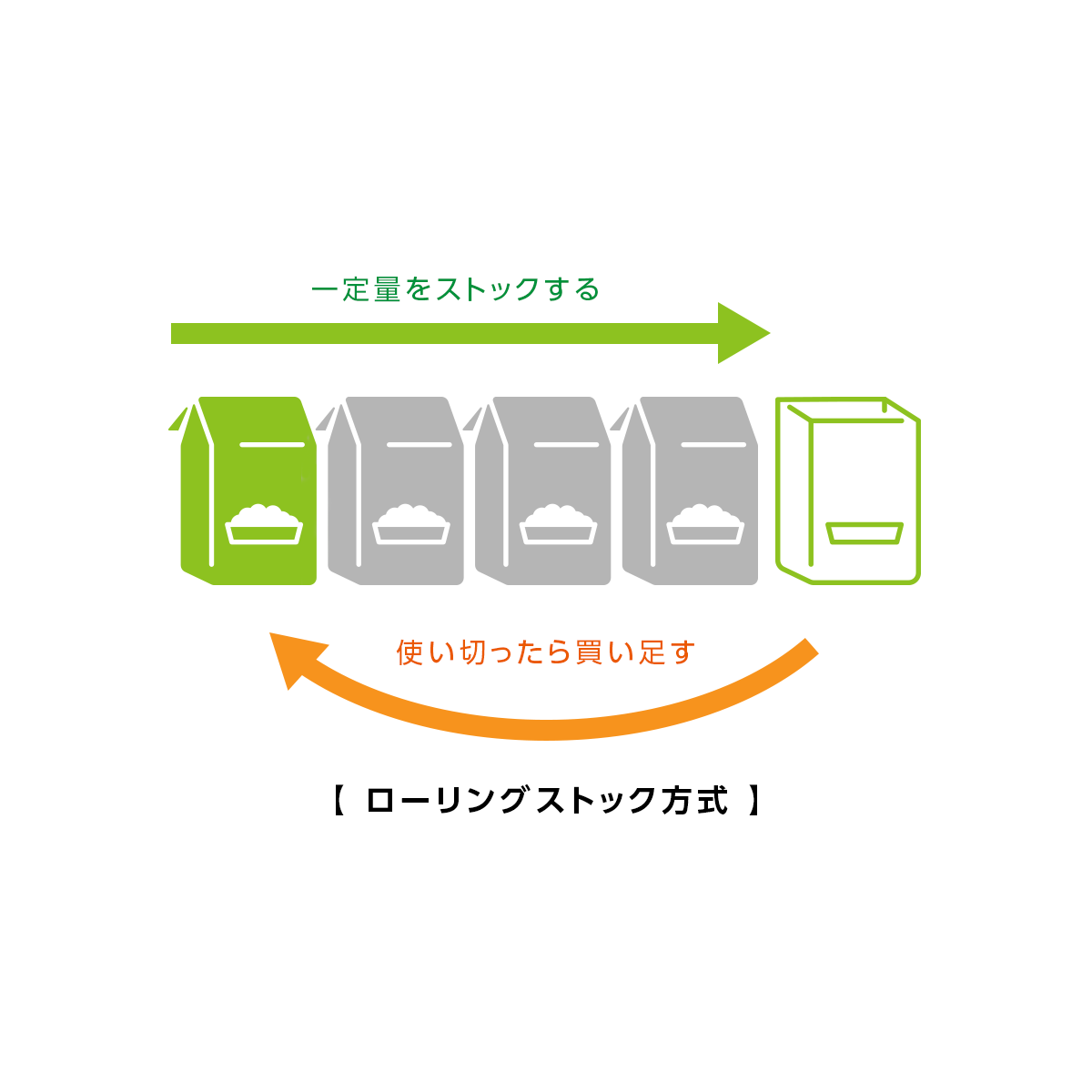

ペットフードなどの消耗品は、ローリングストック方式(図)で備えてはいかがだろうか。常に一定量をストックし、「使ったら買い足す」という方法をとることで、賞味期限を気にする必要がなくなる。また、ストレスにより食欲不振が生じることも多いため、嗜好性の高いフードも準備しておくと良いだろう。ペットの年齢や健康状態によっては、流動食タイプの高栄養食も役に立つ。意外に新聞紙や大小のビニール袋は用途が広い。人が寝る際の敷物などに利用できるだけでなく、工夫するとペット飼育用品にもなる。たとえば、猫トイレ用砂は新聞紙を繊維の目に沿って細かく裂いて代用できる。支援物資用段ボールをもらうことができれば、ビニール袋をかぶせて防寒可能な犬用ハウスとしての利用も可能だ。

その他の準備

備蓄品の準備と同じくらい重要なことに「しつけ」や「社会化」がある。大勢の人が集まる避難所で、威嚇したり吠えたりせず、落ち着いていられるようにしておくことが、避難所での理解に繋がる。

3.健康と病気について

災害時に生じる健康被害は、直接的被害と、間接的被害に大別できる。

直接的被害について

おもに災害発生直後に、建物などの倒壊による打撲や骨折、裂傷のほか、火災による火傷などが発生する。平成28年の熊本地震では、上記のほか、倒壊した家屋の下から抜け出そうとしたどうぶつたちの爪の剥離が、目立った被害として報告されている。

間接的被害について

①ストレスによる健康被害

災害後、二次的に生じる症状として、食欲不振や下痢、嘔吐がしばしば報告される。平成7年に発生した阪神淡路大震災での調査では、シェルターに収容された犬や猫の半数以上が、いずれも収容から10日以内に、なんらかの健康被害を発症している。おもな症状は消化器系の疾患と呼吸器系の疾患であった。被災による急激な環境の変化(避難所生活)や続く余震は、大きなストレスとなる。平時以上に注意深く見守り、異常を感じたらできるだけ早く獣医師による診察を受けるようにしたい。

②感染症による健康被害

避難所では集団で生活する機会が増える。ペットの健康を守るためにも、周囲のどうぶつのためにも、平時からの感染症予防のワクチン接種や、ノミ・マダニやフィラリア症の予防は欠かせない。

ペットの災害対策は平時の備えが要となる。そして、ペットと家族全員が無事に再会するには、まずは人の災害対策を行い、家族同士の連絡方法、避難時の待ち合わせ場所なども決めておいてほしい。この記事を参考に、家族とペットの災害対策を見直していただければ幸いである。

(NPO 法人アナイス理事長 平井 潤子)

公開日:2017.9.1