愛猫と一緒に

避難してみた!③

復習と迷子対策編

2023.08.29

準備編、実践編とお送りしてきた「愛猫と一緒に避難してみた!」シリーズ。最後となる今回は、復習と迷子対策編として、前回までを振り返りながら、同行避難時のポイントやもしものときの迷子対策などについて触れたいと思います。

同行避難シミュレーションで気づいたこと

筆者自身の個人的な感想にはなりますが、シミュレーションを通して気づいたことを箇条書きしてみます。

- 普段からハーネス、リードに慣れさせておく

- 避難時はキャリーバッグの扉や結合部分をガムテープなどでとめておいたほうが安心

- 移動時にはキャリーバッグにタオルや布などをかける

- 雨対策として雨がっぱを備えておく

- 暑い日は保冷剤などをキャリーバッグに入れてあげる

ハーネスやリードに慣れさせておくことは必須かもしれません。もしも避難所に同伴できた場合、キャリーバッグから出してあげたいですものね。いろいろな種類を試してみようと心に誓いました。

また、シミュレーション時に熱中症のような症状が見られたエルザ。当日の天候を考えると、保冷剤を用意してあげていればよかったなと反省。逆に寒い日は携帯カイロが必要でしょう。

この企画の撮影後、編集部内で「これもあるといいかも」と話題にのぼったものが、「古新聞」と「シャンプータオル」です。古新聞はトイレ砂やペットシートの代わりとして使えます。

シャンプータオルは、洗浄剤がしみこんだ大判のウェットティッシュのようなもので、拭くだけで簡単に汚れやにおいを落とすことができる優れもの。今回のエルザのように、キャリーバッグの中で吐いたりして身体が汚れてしまった場合、すぐにきれいにしてあげることができます。避難所生活でシャンプーをしてあげられないときなどにも、役立つはず。

今回の気づきを記憶にとどめ、いざという時にあわてずに行動したいと思います。

「同行避難」できるからといって一緒にいられるとは限らない

今回は同行避難シミュレーションをしてみましたが、あくまでも「同行」であって「同伴」ではないということを心に留めておきましょう。つまり、避難所まで同行できても、避難所で一緒にいられるとは限らないということです。

もちろん、そのときの自治体の対応によって異なりますが「同行したのだから一緒にいられるのが当たり前」というわけではありません。

筆者の居住地域の自治体では、標準的な同行避難のルールを設けていて、その中の「ペットの受け入れ」については以下のように定めています。

1.受け入れるペットの範囲

原則、犬・猫等の小動物(避難者に危険を及ぼさない動物等)

2.ペット受け入れの条件

- 原則、飼い主がケージやキャリー等を持参する

- 原則、ペットの飼育・管理は飼い主が自主管理する

- 避難者の滞在スペースとペットの滞在スペース(飼育場所)は完全に分離し、ペットはケージ内・繋ぎとめにより飼育する

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」を機に、環境省がペットとの「同行避難」を基本とする指針を策定しましたが「指針に強制力はなく、受け入れの判断は自治体や各避難所に任されているのが実情」(2018年7月23日/日本経済新聞より)とのこと。

実際に避難することにならない限り、その場の自治体の対応はわかりませんが、あらかじめ自身の居住地域の自治体が、ペットに対してどんな対策を講じているのか調べておくことをおすすめします。

(西日本豪雨)の避難所では、ペットと一緒に寝泊まりができる部屋を設ける避難所もあったそうです。また、岡山県獣医師会は避難したペットを県内の動物病院で一時的に預かるというサポートをしたといいます。

ペットにとっても安心できる「避難の形」ができていくことを願うばかりです。

<VMAT・獣医師のアドバイス>

災害時の準備では、いかに事前準備をしておくかが重要となります。防災用品や避難場所の確認だけでなく、普段からわが子の様子や体調をチェックし、万が一のときに自分以外の人に伝えることができるようにしておきましょう。

また、避難後はヒトもペットも環境が大きく変化し、ストレスや感染症などによる体調の変化が起きることも考えられます。

日常からペットのハンドリング、しつけをしておくことはもちろん、飼い主さんが現在の正しい同行避難の方法を知り、適切な対応をできるようにすることが「安心できる避難の形」を作っていくことにつながります。

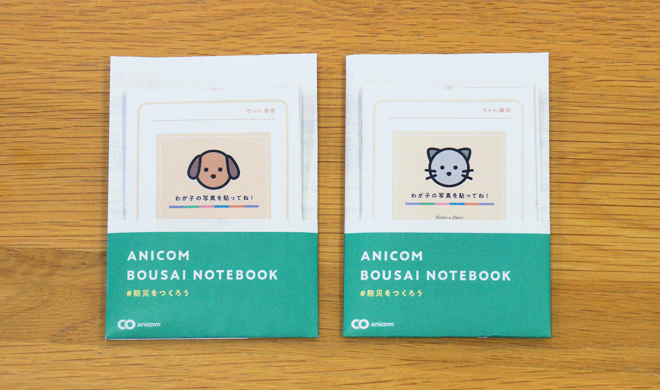

わが子の健康状態などを「防災手帳」に書いておこう

同行避難をした場合、原則的には飼い主自身が世話をしますが、上記のように動物病院をはじめとする施設などに預けることになるケースもあります。

また、自分では世話ができない状態になった場合、人に預けざるを得ないこともあります。そんなときのために、愛猫のプロフィールや健康状態を記載したものがあると便利です。

そこで、「アニコム オリジナル防災手帳」を用意しました。身体の特徴も書いておけるので、万が一、離れ離れになってしまったときも、他の人にすぐにわが子の特徴を伝えることができます(迷子対策については後述します)。

また、「防災用品リスト」が付いているので、日常的に準備しておけるものは準備して、災害時に備えてください。

1年に1回は見直しをして内容を更新しましょう。

<アニコム オリジナル防災手帳>

▼「アニコム オリジナル防災手帳」のダウンロードはこちらから

万が一のときを考えた

迷子対策

さて、災害時に想定されることのひとつとして、飼い主とペットが離れ離れになってしまう事態があります。

災害に遭ってパニック状態になり、家から飛び出してしまう猫は少なくありません。万が一のときを考え、迷子対策をしておくのも飼い主のつとめです。

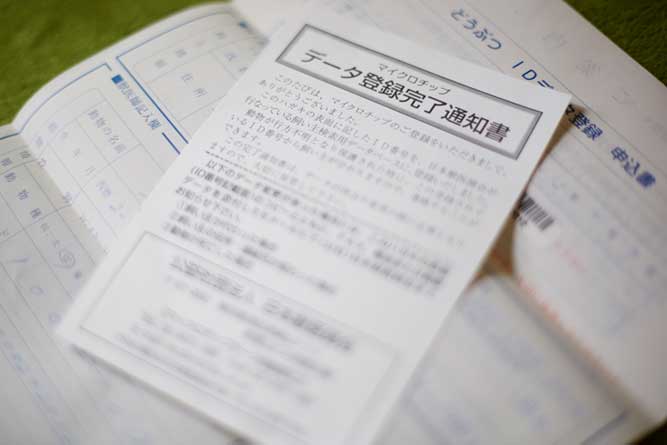

<マイクロチップを装着する>

マイクロチップは直径2ミリ、長さ12ミリ程度の大きさで、獣医師が専用の注射器を使って首の後ろの皮下に挿入します。このチップには、15ケタの個体識別番号が記録されていて、専用リーダーで読み取ることでデータベースに登録されている飼い主情報と照合することができます。

エルザは避妊手術をする際に装着してもらいました。装着費用はいくらだったのかと、当時の領収証を見たのですが、避妊手術に関わる費用しか書かれていませんでした。

環境省によると「費用は、動物の種類や動物病院によって異なりますが、犬や猫の場合では、数千円程度です」とのことです。

装着後、登録情報を管理している「日本獣医師会」へのデータ登録は飼い主自身が行ないます。データ登録料は1,050円。

<迷子札を付ける>

首輪に飼い主の連絡先を記したものを付けておけば、保護してくれた方がすぐに連絡をしてくれるはず。エルザはまだ付けていないので、いろいろとエルザに似合う迷子札を探している最中です。

筆者はアニコム損保の契約者なので、契約者限定ではありますが、「Famicaカード」もいいなと思っています。これは迷子捜索サポートサービス付きの迷子札です。

迷子対策はできる限りのことをしておきたいと思っています。

【関連リンク】

アニコムパフェ オンラインショップ「Famica(ファミカ)カード」

※アニコム パフェ株式会社のサイトに移動します。

<わが子の写真を用意しておく>

また、災害に遭って迷子になってしまった場合のことを考えて、わが子の写真を数枚、防災用品グッズに加えておくとよいと思います。被災した後では、自宅がどうなっているかわからないので、写真の入手が困難になることも予想されます。

携帯電話にデータがあったとしても、バッテリー切れや故障した場合は使い物になりません。わが子の顔、全身がわかる写真を数枚用意しておくとよいでしょう。

また、迷子になったわが子が見つかって、お迎えできるとなったとき「飼い主であることを証明する」ために飼い主との2ショットも用意しておきましょう。

もしも

迷子になってしまったら

どんなに気をつけていても、災害時には何が起きるかわかりません。もしも迷子になってしまったら、まずは家の近くの隠れやすい場所を探してみましょう。車の下や物陰でじっとしていることが多いので、驚かせないようにそっと探すようにします。

探すときのポイントは以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご一読ください。

【関連記事】

さいごに

3回にわたってお送りした「愛猫と一緒に避難してみた!」シリーズはいかがでしたか。

筆者はこのシミュレーションをしたことで、災害に対する自身の準備不足と認識不足を痛感し、エルザに申し訳ない思いでいっぱいになりました。「わが子を守れるのは自分だけ」だということを、肝に銘じて準備不足を補っていきたいと思います。

みなさんも、わが子と同行避難シミュレーションをしてみてはいかがですか。きっと、いざというときに役立つはずです。

【関連記事】

公開日:2018.8.31