概要

Overviewジアルジア症はジアルジアと呼ばれる顕微鏡でしか見えない小さな原虫という寄生虫が犬の小腸に寄生することによって起こる病気です。犬が集団で飼育されている場所などで集団発生することが知られています。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

原因

ジアルジアが小腸の細胞に寄生し、増殖することによって起こる病気です。ジアルジアが犬の小腸に寄生すると、小腸内で二分裂をしながら増殖し、殻に覆われたシスト(嚢子)を便と一緒に排出するようになります。

このシストが付着あるいは混入した飲食物とともに犬の口に入ることでジアルジアに感染します。

症状

大人の犬は無症状なことが多く、子犬では水様性や粘液性の下痢が主な症状となります。症状が重くなると体重減少を起こし、発育不良の原因にもなります。

治療

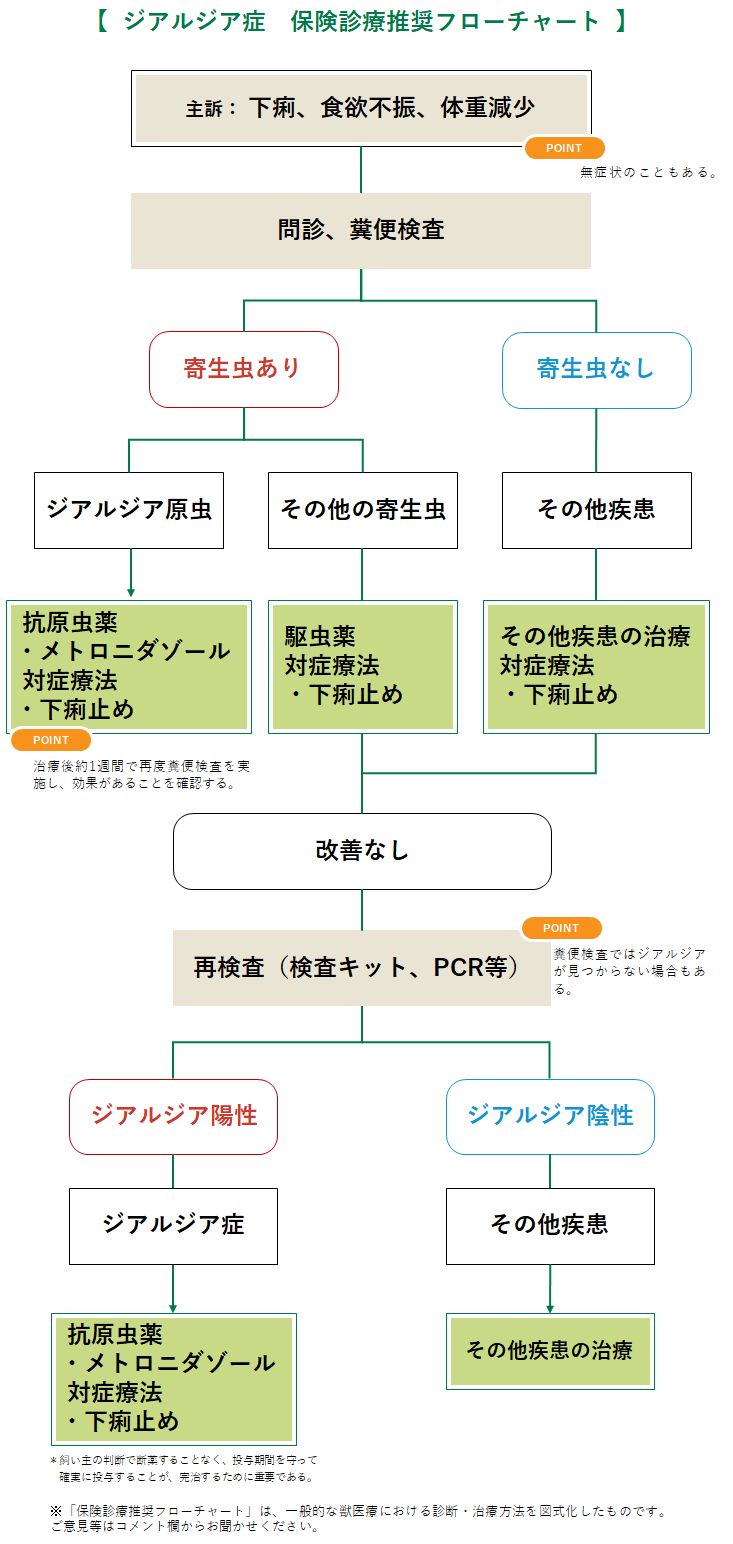

ジアルジアの治療には一般的にメトロニダゾールという抗原虫薬を投与します。

投与期間を守って確実に投与することが重要です。

予防

定期的に検便を行い、早期発見・早期治療を心がけましょう。ジアルジアに汚染された場所を熱湯で洗浄後、よく乾燥させ、また、感染した犬の便の取り扱いには十分に注意することが重要です。

他の動物種のデータを見る

- 犬全体

- 大型犬

- 中型犬

- 小型犬

- アイリッシュ・ウルフハウンドってどんな犬種?特徴は?飼いやすい?

- アイリッシュ・セター

- 秋田犬

- アフガン・ハウンド

- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- イタリアン・グレーハウンド

- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?

- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

- イングリッシュ・セター

- イングリッシュ・ポインター

- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- ウェルシュ・コーギー・カーディガン

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ウェルシュ・テリア

- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

- エアデール・テリア

- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?

- オールド・イングリッシュ・シープドッグ

- 甲斐犬

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- グレート・デーン

- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ケアーン・テリア

- コリー

- コーイケルホンディエ

- ゴールデン・レトリーバー

- サモエド

- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- シェットランド・シープドッグ

- 柴犬

- シベリアンハスキー

- シーリハム・テリア

- シー・ズー

- ジャック・ラッセル・テリア

- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- スキッパーキ

- スコティッシュ・テリア

- スタッフォードシャー・ブル・テリア

- セント・バーナード

- ダックスフンド(カニーンヘン)

- ダックスフンド(スタンダード)

- ダックスフンド(ミニチュア)

- ダルメシアン

- チベタン・スパニエル

- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ

- チャウ・チャウ

- チワワ

- 狆(ジャパニーズ・チン)

- トイ・マンチェスター・テリア

- ドーベルマン

- 日本スピッツ

- 日本テリア

- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ノーフォーク・テリア

- ノーリッチ・テリア

- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?

- バセンジー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- パグ

- パピヨン

- ビアデッド・コリー

- ビション・フリーゼ

- ビーグル

- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?

- フレンチ・ブルドッグ

- ブリタニー・スパニエル

- ブリュッセル・グリフォン

- ブルドッグ

- ブル・テリア

- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン

- プードル(スタンダード)

- プードル(トイ)

- プードル(ミディアム)

- プードル(ミニチュア)

- プーリー

- ベドリントン・テリア

- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)

- ペキニーズ

- 北海道犬

- ボクサー

- ボストン・テリア

- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!

- ボロニーズ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- ヨークシャー・テリア

- ラサ・アプソ

- ラブラドール・レトリーバー

- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- レークランド・テリア

- ロットワイラー

- ワイアー・フォックス・テリア

- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?

ドッグスクールに入ろうとしたら、ジアルジアの検査が必要と言われて、陽性が出てしまいました。下痢はなくとても良いウンチです。

治療では副作用の説明を受けました。症状なくても治療はした方がいいのですか?

検索すると成犬になれば治療の必要性がなさそうなことが書いてあると思うのですが、もうすぐ成犬になるので症状なければ、副作用の心配をしながら治療しなくても大丈夫でしょうか?

ジアルジアは、お腹の中に住む寄生虫で、下痢や嘔吐などを引き起こすことが多いですが、無症状の場合もあります。ジアルジアを保有している場合は、他のわんちゃんや人への感染源になることがある他、免疫力が低下した際に、再び症状が現れることもあります。このため、陽性と診断された場合は、症状の有無に関わらず治療が推奨されることが多いです。ご心配な点があれば、担当の先生ともよくご相談くださいね。

いよいよ来週引き渡しができそうと言われて様子を見に行ったらまたジアルジアの陽性反応が出たので薬を処方しているとのこと。迎えたくないとは思ってはいないのですが、治療完了までどのくらいかかるものでしょうか。

ジアルジア症は、治療で一度良くなった後に再発することも多く、完全に治癒するまでに数日で終わるものから長期間を要するものまで様々です。まだ抵抗力の弱い子いぬさんですと、何度も感染を繰り返してしまうこともありますが、重症化することなく回復することも多いです。今後の治療方針や、お預かりの期間などについてペットショップの方とよくご相談したうえで、お迎えを検討されてください。

何週間経っても陰性にならず最後は薄ら出ているけど一旦終わりにしましょう的な感じで終わりましたが軟便は継続されていて今では水下痢になってしまいました。(現在5ヶ月)

ジアルジアが再発していると言われ薬を服用し始めましたがいつになったら完治するのか、普通の便になってくれるのか知りたいです。