概要

Overviewヒトの糖尿病は「生活習慣病」として知られていますが、高齢の猫でも近年では肥満の増加などとともに糖尿病の発症が多くなっています。糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの作用不足による病気です。インスリンは体の中で血糖値を下げる唯一のホルモンです。糖尿病は初期症状の発見が難しく、病状の進行とともに白内障や腎疾患、肝疾患など、多くの合併症を伴うことが多いので注意が必要です。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

原因

遺伝や免疫疾患、ウイルス感染などが原因で膵臓のインスリンを分泌する細胞が破壊され、インスリンの分泌が不足したり、体の細胞がインスリンに対して反応しにくくなることでの発症が多いと言われています。また、肥満やストレス、偏った食事、加齢なども発症を促す要因となります。

症状

初期症状としては、飲水量が増え、尿量が増す多飲多尿や、食欲があるのに体重が減少する症状などが見られます。症状が進行すると血液中にケトン体という有害な物質が現われ、ケトアシドーシスという状態になり、嘔吐や下痢などの症状を引き起こします。重症になると神経障害や昏睡などを起こし、死に至ることもあります。また、糖尿病は合併症を伴うことが多く、合併症には白内障や腎疾患、肝疾患、細菌感染症などがあります。

治療

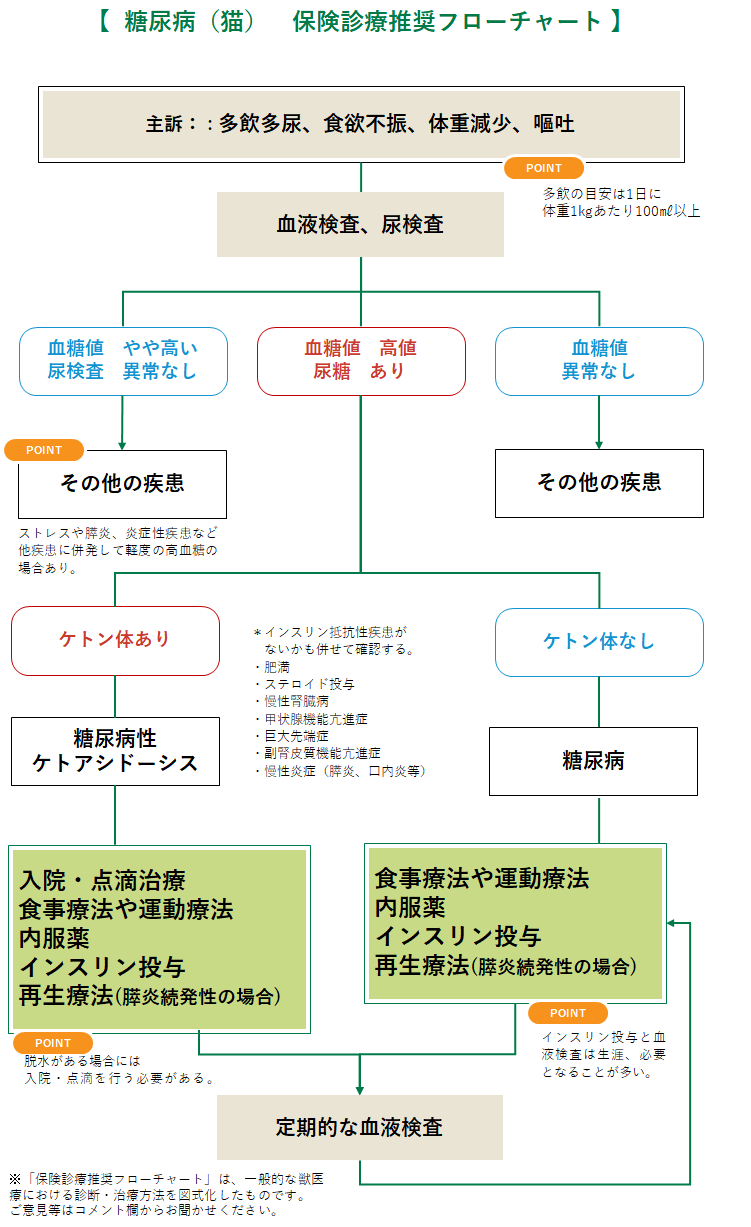

血糖値のコントロールが治療の主体となります。糖尿病が軽度の場合は食事療法や運動療法などをおこないますが、血糖値の管理が出来ない場合はインスリンの投与や経口血糖降下薬などの投与を併用して行います。また、下痢をしている場合は下痢止めの投与、脱水時やケトアシドーシスを起こしている場合には点滴による治療を行います。その他、さまざまな症状に応じて抗生物質なども投与します。インスリンの投与量や種類、投与回数、また、食事量や運動量が血糖値のコントロールに重要となりますので、必ずかかりつけの動物病院の指示に従いましょう。

予防

猫はもともと肉食のどうぶつなので、脂肪や炭水化物などが多い偏った食事は肥満を起こしやすく、糖尿病も発症しやすくなるので注意が必要です。また、猫はストレスを感じやすいどうぶつで、ストレスが引き金となって糖尿病が発症することもあります。猫のストレス要因を取り除いてあげることも大切です。糖尿病の初期症状は発見が難しいので、血液検査など血糖値の定期的な検診を行うことが大切です。ご自宅では、猫の飲水量や尿量の状態、体重のチェックをこまめに行ないましょう。多飲多尿や、たくさん食べるが痩せているなどの症状がみられた場合は、早めに動物病院にご相談ください。

他の動物種のデータを見る

- 犬全体

- 大型犬

- 中型犬

- 小型犬

- アイリッシュ・ウルフハウンドってどんな犬種?特徴は?飼いやすい?

- アイリッシュ・セター

- 秋田犬

- アフガン・ハウンド

- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- イタリアン・グレーハウンド

- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?

- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

- イングリッシュ・セター

- イングリッシュ・ポインター

- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- ウェルシュ・コーギー・カーディガン

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ウェルシュ・テリア

- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

- エアデール・テリア

- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?

- オールド・イングリッシュ・シープドッグ

- 甲斐犬

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- グレート・デーン

- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ケアーン・テリア

- コリー

- コーイケルホンディエ

- ゴールデン・レトリーバー

- サモエド

- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- シェットランド・シープドッグ

- 柴犬

- シベリアンハスキー

- シーリハム・テリア

- シー・ズー

- ジャック・ラッセル・テリア

- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- スキッパーキ

- スコティッシュ・テリア

- スタッフォードシャー・ブル・テリア

- セント・バーナード

- ダックスフンド(カニーンヘン)

- ダックスフンド(スタンダード)

- ダックスフンド(ミニチュア)

- ダルメシアン

- チベタン・スパニエル

- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ

- チャウ・チャウ

- チワワ

- 狆(ジャパニーズ・チン)

- トイ・マンチェスター・テリア

- ドーベルマン

- 日本スピッツ

- 日本テリア

- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ノーフォーク・テリア

- ノーリッチ・テリア

- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?

- バセンジー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- パグ

- パピヨン

- ビアデッド・コリー

- ビション・フリーゼ

- ビーグル

- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?

- フレンチ・ブルドッグ

- ブリタニー・スパニエル

- ブリュッセル・グリフォン

- ブルドッグ

- ブル・テリア

- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン

- プードル(スタンダード)

- プードル(トイ)

- プードル(ミディアム)

- プードル(ミニチュア)

- プーリー

- ベドリントン・テリア

- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)

- ペキニーズ

- 北海道犬

- ボクサー

- ボストン・テリア

- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!

- ボロニーズ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- ヨークシャー・テリア

- ラサ・アプソ

- ラブラドール・レトリーバー

- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- レークランド・テリア

- ロットワイラー

- ワイアー・フォックス・テリア

- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?