もし、わが子が迷子になったら…万が一、災害時にはぐれてしまったら…

ふと不安になったことはないでしょうか。

実際に、全国では毎年8万頭以上の犬・猫が自治体に収容されますが、そのうち、飼い主さんのもとへ帰れるのは1万頭程とされています(2019年・環境省調べ)。

万が一、大切な家族が迷子になった時に備えて、あらかじめ準備しておけること…それはマイクロチップの装着です。GPS機能はありませんが、マイクロチップの「個体識別番号」には、飼い主情報が登録されているので、装着することでどうぶつの身元がわかります。

2019年6月に「改正愛護動物法」が成立したことにより、ペットショップなどで販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップの装着後は所有者情報の登録が必要で、すでに登録されている犬・猫を譲り受けた人は、変更届出が義務となっています。どうぶつをお迎えした時は、マイクロチップの登録状況を確認し、登録や変更が必要な場合は必ず手続きしましょう。

【マイクロチップって何?】

「どうぶつの個体識別」を目的とした、直径約2mm、全長11〜13mm程の円筒形の電子標識器具です。最近では、直径1.2mm、全長8mm程のものが主流になってきています。

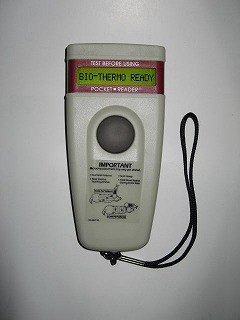

どうぶつの皮膚の下に埋め込み、専用のリーダーで個体識別番号(ISO規格※という世界統一の規格で15桁の数字のコード形態)を読み取ります。

※ISO規格の場合のコード内容

・最初の3桁・・・国コード

・次2桁・・・・動物コード

・次2桁・・・・販売会社コード

・最後8桁・・・固有の個体識別番号

【マイクロチップが入れられるどうぶつの種類と挿入時期は?】

哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類に装着できます。挿入可能な時期は個体差がありますが、通常、犬は生後2週齢頃、猫は生後4週齢頃から可能といわれていますので、獣医師と相談しましょう。ワクチン接種時や、全身麻酔を用いる避妊・去勢手術、歯石取りの際に挿入するのもおすすめです。

【マイクロチップ挿入方法】

獣医師が専用のインジェクター(マイクロチップ注入器具)で、注射のように針を刺してマイクロチップを埋め込みます。日本では犬、猫は背側頚部の皮下に埋め込みますが、どうぶつの種類によって部位は異なります。

【マイクロチップはどのくらいもつの?】

耐用年数は一般的に25年〜30年とされているので、ほとんどのどうぶつで生涯にわたっての使用が可能です。マイクロチップの表面は生体適合するガラスに覆われているため、体内にある間、副作用はほとんどないことが知られています。

【挿入後の情報登録はどうすればいいの?】

マイクロチップ自体に、飼い主の情報は入っていないため、データベースへの登録が必要です。飼い主の連絡先の他に、どうぶつの名前や誕生日、性別、種類、毛色などの詳細も登録します。登録が完了すると登録証明書が発行され、マイクロチップのコードを読み取ったときに、そのコードから飼い主やどうぶつの情報が照会できます。

日本では2007年からAIPO(アイポ:動物ID普及推進会議)というマイクロチップの普及を推進する団体がデータの管理を行っていて、2021年時点で270万頭の情報が登録されています。また、特定のペットショップやブリーダーでお迎えしたどうぶつの情報を登録する民間団体もありますが、2022年6月1日以降に装着されたマイクロチップの情報は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになりました。すでにマイクロチップを装着し、AIPOや民間団体に登録しているどうぶつも、環境省への登録をおすすめします。

【マイクロチップ挿入にかかる費用は?】

マイクロチップ挿入料と登録料が必要ですが、数千円~1万円前後程とされています。また、補助金が出る自治体もあります。

【データの変更、削除は?】

登録情報が変わった時やどうぶつが死亡した際は登録機関に届出をする必要があります。オンラインや紙での届出ができますが、登録が完了した際に発行される登録証明書が必要になるので、無くさないように気をつけましょう。

【マイクロチップのメリット】

世界にただ一つのコードによって個体識別ができ、身元証明となるため、万が一迷子になった際も、お家に帰れる可能性が高くなります。その他、盗難時の照合や動物検疫時の個体証明、社会的なメリットとして、どうぶつの生涯飼育の推進、遺棄を減らすこと、災害時における動物救護活動の円滑化、人獣共通感染症対策などに役立ちます。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

家のベランダから脱走しました。

家のベランダから脱走しました。