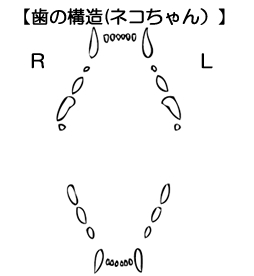

猫の乳歯は26本です。個人差はありますが、通常生後3週間前後から生え始めて、だいたい2か月間で生えそろいます。

永久歯は30本です。生後4か月過ぎごろから生え始め、ほぼ生後7か月で生えそろいます。

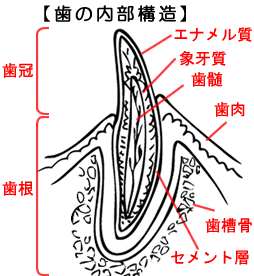

歯と歯周組織の構造

歯は大きく分けると、エナメル質・象牙質・歯髄という3つから成り立っています。

エナメル質は歯の見えている部分(歯冠)の表面を覆っている知覚がない部分です。

なお再生・修復はできません。

象牙質はエナメル質の下にある部分ですが、歯髄を厚く覆っています。

歯髄は、歯の中心にある歯髄腔を満たし、神経、血管、リンパ管などが入り込んでいる組織です。

歯周組織とは歯を取り巻く組織ですが、歯肉、歯槽骨歯根膜、セメント膜から構成されています。

セメント質は歯根部分の象牙質を覆っている硬い膜です。歯槽骨といっても特別な骨があるのではなく、上顎と下顎の骨で歯を支えている部分を指します。歯肉はいわゆる歯茎ですが、非常に丈夫な組織でできています。歯とこの歯肉の境目には数ミリの溝(歯周ポケット)があるのですが、ここに歯垢(プラーク)がたまると炎症を起こして他の歯周組織にも進んでいきます。これが歯周病です。

歯周組織の疾患を歯周病と呼びますが、歯周病は歯肉炎と歯周炎という2段階に分けられます。歯肉炎は歯周病の初期に見られる歯肉の炎症で、治療による回復が可能です。歯肉炎が進行してしまい深い部分の歯周組織に広がり、歯周炎と呼ばれる状態になります。こうなってしまうと、もとの状態に戻すことができなくなってしまいます。

周病の原因は歯垢(プラーク)の中の細菌です。歯周ポケットの中で細菌が繁殖して歯肉以外の歯周組織にも炎症が及ぶと、歯周炎になります。歯肉はますます赤く腫れてしまい、歯垢・歯石もより多く見られるようになります。また炎症によって生じたガスや腐敗物のため口臭が強くなり、猫は痛みを感じ始めます。炎症部分から細菌が血管内に侵入し、心臓、肺、腎臓などの全身性の疾患を引き起こす可能性もある大変恐い病気です。

歯垢(プラーク)とは、主に唾液中の成分と口腔内の細菌とで構成されていますが、次第に溜まっていくと石灰化して、歯石を形成します。歯垢は歯周病を引き起こす原因にもなりますので、歯周病予防のために歯磨きが大切です。

上手に歯のお手入れをするために

「歯のお手入れが大切なことはわかっていても、猫が嫌がってできない」というお声をよく耳にします。ちょっと工夫をすることで上手くできるようになるかもしれません。ぜひ試してください。

1.少しずつ慣らしていく

最初は口元を触ることから初めて、ちょっとだけ唇を少しめくることから慣らしていきましょう。今日はここで終わりです。この時点で「お利口だったね」と楽しい時間へつなげていきます。次の日は歯を少しだけでも触ってみた後に、猫が喜ぶことをしてあげます。日にちをかけて少しずつお手入れの時間を長くしていきます。

2.楽しいことと関連付けよう

歯のお手入れと猫にとって嬉しいことを関連付けていくことで、苦手なことを少しずつ好きなことにしていきましょう。

また、歯ブラシを急に口の中に入れるのではなく、最初は「歯ブラシ=よいもの」というイメージ付けから始めます。

3.飼い主さんの毅然とした態度

猫の顔色をうかがい緊張しながらお手入れをすると、猫も今から始まるいことに不安感を感じてしまいます。

「あなたのために、大切なことをお母さんはしているの。嫌がっても無駄よ」という態度で臨みましょう。

4.当たり前と思わせる

なるべく小さい頃からお口を触る癖をつけましょう。歯のお手入れをしてもらうことは当たり前だとネコちゃんに思わせてしまいます。

歯みがきは大切な猫を守るため!

1.まずは手で練習をしましょう。

上唇を持ち上げ歯を出します。

いきなり持ち上げるとびっくりしてしまいますので、はじめは口の周りを触り、徐々に歯や歯肉に触れるようにします。

この時、嫌な思いをしてしまうと、歯磨きが嫌いになってしまいます。指に美味しい味のするものをつけて触るなどして、「歯を触られること=嬉しいこと」と学習させて慣らしていきましょう。それができるようになったら、指で軽く歯肉をマッサージしてみます。

2.ガーゼを使ってみましょう

慣れてきたら、人差し指にガーゼを巻いて、歯茎や歯肉を痛めない程度に、歯と歯肉の表面を軽くこすります。

歯磨き剤をしみこませた、歯磨き用のガーゼも市販されていますので利用するのもいいでしょう。

3.歯ブラシを使ってみましょう

どうぶつ用、または小児用の歯ブラシを使ってみると、さらに効果的です。ただし、歯ブラシが当たって歯肉を傷つけてしまう可能性があるので力を入れすぎないように十分注意しましょう。コツは絶対に叱らないこと、じっとして上手くやらせてくれた時にはうんと褒めてあげることです。無理強いをせずに、根気よく、歯磨きに慣らしていきましょう!

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

歯ブラシを噛むだけでは不十分で、ブラシで一本ずつ磨くことが一番効果があります。食べかすが歯垢に変わるまでに1日、歯垢が歯石に変わるまでには2~3日かかるため、できるだけ毎日歯磨きができると理想です。まずは猫ちゃんがウトウトしている時にご褒美をあげながらお口や歯に触るところから始めて、慣れたら歯磨きシートで磨く、次に歯ブラシで磨く、というように徐々に歯磨きに慣れさせてあげましょう。

8ヶ月になる保護猫がいます。

試しに歯ブラシを差し出してみると、おもちゃと思うのか気まぐれにカミカミしてくれます。ですがこの程度では歯磨きの効果としては不十分でしょうか?

ごはんはカリカリのみ、たまにハミガキおやつをあげています。

猫ちゃんの歯槽膿漏や歯肉炎は免疫力の低下や細菌・ウイルス感染等の複数の要因が原因であることが多いため、単純に感染するものではありませんが、猫白血病や猫エイズ等の歯肉炎を悪化させてしまう基礎疾患がある場合は感染する可能性があります。

猫ちゃんの歯槽膿漏や歯肉炎は抗生剤、ステロイド、抜歯、レーザー等で治療することが多く、基礎疾患の確認も兼ねて一度受診されることをおすすめします。